검색결과 리스트

바이오종목/Helixmith(바이로메드)에 해당되는 글 275건

- 2018.09.07 게임체인저 될 국산 유전자치료제는

- 2018.09.05 바이로메드 '암정복 연구사업' 수주

- 2018.09.05 [오늘Who] 김선영, 서울대 교수 포기하고 바이로메드 신약에 '올인'

- 2018.09.05 올해 코스닥 바이오 개인 거래 161% 늘었다... 바이로메드·신라젠·셀트리온헬스케어 順

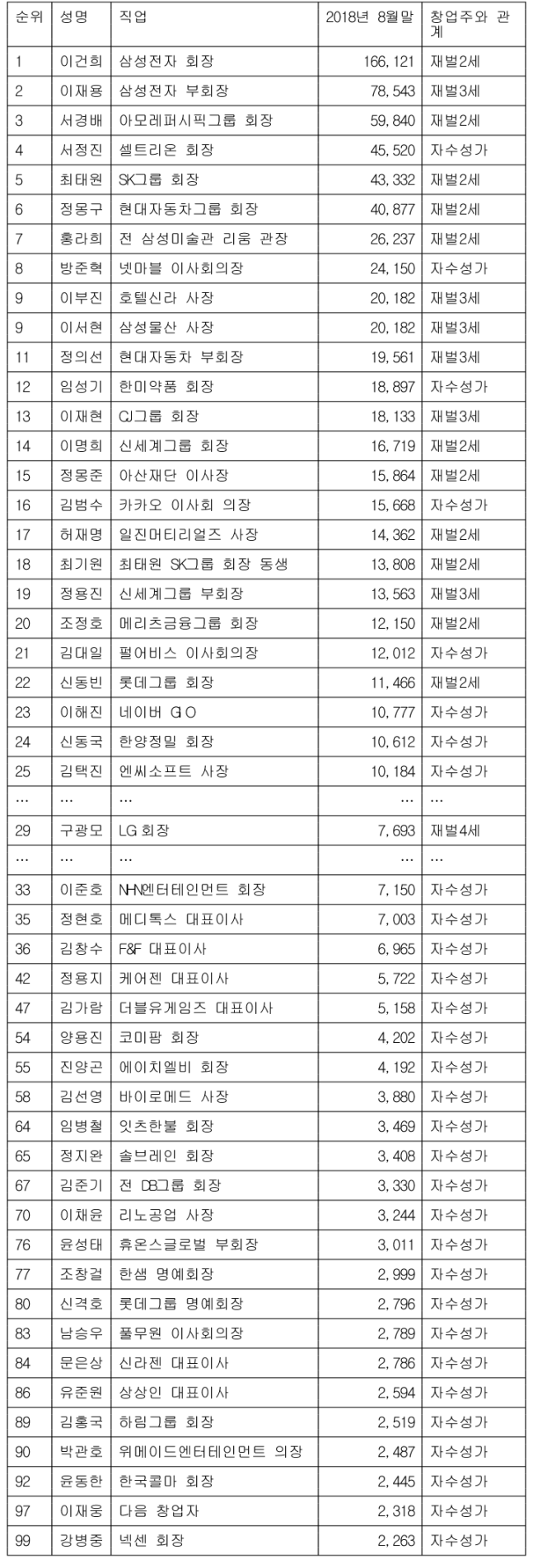

- 2018.09.02 100대 주식부호에 '자수성가' 31명…서정진 회장 선두

- 2018.08.31 바이로메드, FDA가 인정한 유전자 치료제-신한 증권 추천

- 2018.08.30 김선영 바이로메드 대표 “대학과 기업이 생각하는 R&D 차이 인정해야"

- 2018.08.30 서울대 떠나는 김선영 교수 "바이로메드 성공에 올인"

- 2018.08.28 '新藥 상용화' 위해… 26년 교수직을 내려놓다

- 2018.08.28 [단독] 화이자 제약 뉴론틴(Neurontin), 리리카(Lyrica) 뇌의 시냅스 형성 막아 (연구)

글

FDA에서 RMAT으로 지정되고, 2019년 7월이면 임상 3상 결과 발표됨. 앞으로 10개월 남았습니다.

글로벌 시장 규모도 아주 대단합니다. 미국에서만 연 매출 18조를 기대하고 있습니다.

그럼 중국 인도 유럽 남미 동남 아시아 등... 투자는 어렵지만 기다리시면 좋은 결과 있을 것입니다.

==========================================================================

[메디게이트뉴스 박도영 기자] 꿈의 치료제로 여겨졌던 유전자 치료제가 속속 상용화되면서 이와 관련된 파이프라인이 주목을 받고 있다. 미국에서는 지난해 식품의약국(FDA)이 CAR-T 치료제 2개를 처음으로 승인한 데 이어 올해 초 특정 유전자의 돌연변이에 의한 질병을 표적으로 하는 유전자 치료제를 승인했고, 8월에는 RNA 간섭(RNA interference, RNAi) 기술기반 치료제를 처음으로 승인해 화제를 모았다. 국내에서도 다양한 바이오기업들이 유전자치료제 개발에 박차를 가하고 있다.

6일 코엑스에서 열린 2018 바이오플러스 컨퍼런스에서는 최근 조명받는 첨단치료제를 소개하는 '세포 및 유전자치료제(Cell & Gene Therapy)' 세션이 열렸다. 이 세션에서는 10여개 국내 업체들이 그간의 개발 성과를 공유했다.

먼저 RNAi 치료제로는 올릭스와 바이오니아의 파이프라인이 소개됐다. RNA 간섭은 특정 유전자가 어떻게 발현되는지를 차단하기 위해 세포 내에서 자연적으로 발생하는 과정으로, 1998년 발견된 이후 유전자 기능을 조사하고, 건강과 질병에 대한 관련성을 조사하는 툴로 사용돼 왔다. 짧은 간섭 RNA(siRNA)라 불리는 신규 기전의 치료제는 질병의 원인이 되는 단백질 생산을 변경하거나 억제해 유전자 발현을 방해한다.

올릭스는 자체 개발 원천 특허를 바탕으로 비대흉터치료제(OLX101)와 건성 및 습성 황반변성(OLX301A), 망막하 섬유화증(OLX301D), 특발성폐섬유화(OLX201A) 등 다양한 난치성 질환에ㅐ 대한 치료제를 개발하고 있다.

올릭스 이동기 대표이사는 개발전략을 설명하며 "특정 장기를 표적하는 기술을 요구하지 않고, 최소한의 전신 노출을 통해 전신 독성에 의한 임상시험 실패 위험을 최소화하며, 짧은 기간과 저렴한 비용으로 신규 치료제를 개발할 수 있다"는 점을 장점으로 꼽았다.

첫 번째 파이프라인인 비대흉터치료제는 5월 1상임상을 완료했고, 황반변성 치료제와 망막하 섬유하증 치료제, 특발성폐섬유화 치료제는 전임상 단계다.

바이오니아 박한오 대표이사는 "RNA 기반 치료제가 처음으로 FDA 승인을 받으면서 RNA 약 시대를 열었으나 상당한 부작용을 갖고 있다. 또한 표적 부위로의 전달, 제조 비용, 질 관리 등이 RNAi 기술의 미충족 수요로 꼽힌다"며 차세대 siRNA 치료제 플랫폼 기술인 SAMiRNA(Self-Assembled-Micelle-inhibitory-RNA)를 이용한 파이프라인에 대해 발표했다.

SAMiRNA는 단일분자 나노입자(nano particle)형 구조체라 기존 RNAi 치료제와 달리 전달체가 필요 없으며, 혈액 내에서 분해되지 않고 표적 유전자까지 안정적으로 침투해 표적을 분해한다.

박 대표이사는 "특발성 폐섬유화증(IPF) 프로젝트로 현재 전임상 독성시험이 진행 중이며, 2019년 말 IND 승인과 함께 1상 임상시험 시작을 계획하고 있다"고 전했다.

바이로메드는 근육주사를 통해 손상된 혈관과 신경을 재생시킬 수 있는 혁신적인 DNA 의약품으로 VM202를 개발하고 있다.

VM202 두 종류의 HGF 단백질을 고효율로 동시에 생산하도록 설계된 것이 특징이다. 여러 적응증에 사용할 수 있는데, 이 가운데 ▲심근경색증(VM202-CAD, 국내 2상 진행중) ▲근위측성 측상경화증(VM202-ALS, 미국 2상 준비중) ▲당뇨병성 허혈성궤양(VM202-PAD, 미국 3상 진행중) ▲통증성 당뇨병성 신경병증(VM202-DPN, 미국 3상 진행중) 네 가지 적응증에 대한 임상시험이 진행 중이다.

바이로메드 나한익 총괄실장은 "당뇨병성 신경병증에 대한 임상시험 데이터는 내년 7월 발표할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 내부적으로는 긍정적으로 보고 있다"면서 "VM202는 당뇨병성 신경병증을 대상으로 미국 FDA에서는 처음이자 유일하게 첨단 재생치료제(RMAT)로 지정을 받았고, 경쟁약들 대부분은 저분자 의약품이다"고 말했다.

에스엘백시젠(SL VAXiGEN)은 2006년부터 플랫폼 테크놀로지를 확보해 DNA 백신을 연구해왔다. SL VAXiGEN 안병옥 대표이사는 "DNA 백신은 15년 정도 연구해왔기 때문에 면역발현 유도, DNA 생산 등 기본적인 기술이 잘 알려져 있고, 정형화 및 대량생산이 가능하며 안정적이어서 특별한 제형은 연구할 필요가 없다는 점이 장점이다"고 설명했다.

현재 만성 B형간염 치료제로 SL-V30, 신장이식·간세포이식에서 CMV 및 BKV 백신(SL-V10, SL-V10H), 다형성아교모세포종(GBM) 백신 SL-V60, 생식기 헤르페스(Genital Herpes) 백신 SL-V20 등을 개발하고 있다.

안 대표이사는 "현재 사용되고 있는 만성 B형간염 치료제로는 1년 후 기능적 완치가 이뤄지는 비율이 3%가 안 된다. 이는 약을 평생 먹어야 한다는 것으로, 완치율을 30~50% 이상 올릴 수 있다면 게임체인저가 되지 않을까 생각한다"면서 "이식 후 사용하는 약물도 여러 개 나와있지만 투약기간이 200일 정도인데다 20%는 내성으로 약을 쓸 수 없고, BKV에 대한 약은 현재 없다"고 파이프라인의 강점을 소개했다.

이어 그는 "3년 안에는 후기 임상에서 허가를 받는 단계까지 기대할 수 있지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

세계 최초 골관절염 유전자 치료제 인보사(Invossa)를 선보인 코오롱생명과학도 후속 파이프라인을 준비하고 있다. 현재 후보물질로 신경병성 통증치료제인 KLS-2031, 항암제인 KLS-3020, KLS-1020이 있으며, 전임상 및 기초연구단계다.

코오롱생명과학 김수정 연구소장은 "신경병성 통증은 약에 반응하지 않는 환자들이 많고, 이러한 난치성 통증은 여러 기전이 작용하는 통증이라 치료제 개발을 위해 복합 기전의 진통제 개발이 필요하다"면서 "KLS-2031은 세 가지 유전자를 치료물질로 사용하고 있으며, 동물모델에서 여러 용량으로 투약한 결과 일정 용량 이상이 되면 정상에 가깝게 진통 작용을 보이는 것을 알 수 있었다"고 말했다.

항암제와 관련해서도 "그냥 바이러스는 암세포뿐 아니라 정상세포도 죽일 수 있지만, 유전자를 적절하게 조절해 암세포만 사멸시키는 바이러스를 개발했다"며 "항암 효능을 높이기 위해 세 가지 치료 전이유전자를 삽입했고, 다양한 동물모델에서 관찰했을 때 여러 암을 잘 컨트롤할 수 있음을 확인했다"고 덧붙였다.

현재 판매 중인 유전자치료제 성과에 대해서는 "인보사는 지난해 품목허가를 받아 현재 판매 중이다. 7월 말 기준 1500도즈 이상 판매됐고, 올해는 100억 원 이상 매출을 기대하고 있다"며 "환자를 더 확장하기 위해 K&L grade 2 환자를 대상으로 한 국내 3상 임상이 진행 중이며, K&L grade 2&3 환자를 대상으로 한 미국 3상은 이달 중 환자 투약을 시작하는 것을 목표로 하고 있다"고 소개했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 시총 상위 신라젠·HLB·바이로메드 '임상 3상 분수령' (0) | 2018.09.14 |

|---|---|

| 美 유전자치료제 규제 완화‥전세계가 주목한다 (0) | 2018.09.10 |

| 바이로메드 '암정복 연구사업' 수주 (0) | 2018.09.05 |

| [오늘Who] 김선영, 서울대 교수 포기하고 바이로메드 신약에 '올인' (0) | 2018.09.05 |

| 올해 코스닥 바이오 개인 거래 161% 늘었다... 바이로메드·신라젠·셀트리온헬스케어 順 (0) | 2018.09.05 |

글

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=001&aid=0001709658&sid1=001

(서울=연합뉴스) 하채림 기자 = 유전자 치료 전문업체 바이로메드[084990]가 보건복지부의 '암 정복' 연구사업을 수주했다.

바이로메드는 서울대 약학대학 강창율 교수 연구팀과 함께 복지부의 제2기 암정복 10개년 계획에 따른 연구개발 사업을 수주했다고 27일 밝혔다.

이번에 복지부 연구사업으로 선정된 과제는 'B세포를 활용한 항암 면역치료백신 개발'로, 바이로메드와 강창율 교수 연구팀은 면역세포의 일종인 B세포 백신을 이용해 동물에서 항암 면역기능을 증가시키는 연구를 수행하게 된다.

강창율 교수팀은 B세포를 이용한 암 백신의 가능성을 제시해 지난해 7월 국제학술지 '캔서 리서치'의 표지논문으로 선정되는 등 이 분야에서 우수한 성과를 거둔 바 있으며 바이로메드와 항암 백신 분야에서 오랫동안 공동 연구를 하고 있다고 회사는 설명했다.

바이로메드 김종묵 연구소장은 "B세포 백신은 수지상세포 백신과 비교할 때 효과나 비용 등의 측면에서 모두 우수할 것으로 예상된다"고 말했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 美 유전자치료제 규제 완화‥전세계가 주목한다 (0) | 2018.09.10 |

|---|---|

| 게임체인저 될 국산 유전자치료제는 (0) | 2018.09.07 |

| [오늘Who] 김선영, 서울대 교수 포기하고 바이로메드 신약에 '올인' (0) | 2018.09.05 |

| 올해 코스닥 바이오 개인 거래 161% 늘었다... 바이로메드·신라젠·셀트리온헬스케어 順 (0) | 2018.09.05 |

| 100대 주식부호에 '자수성가' 31명…서정진 회장 선두 (0) | 2018.09.02 |

글

http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=95017

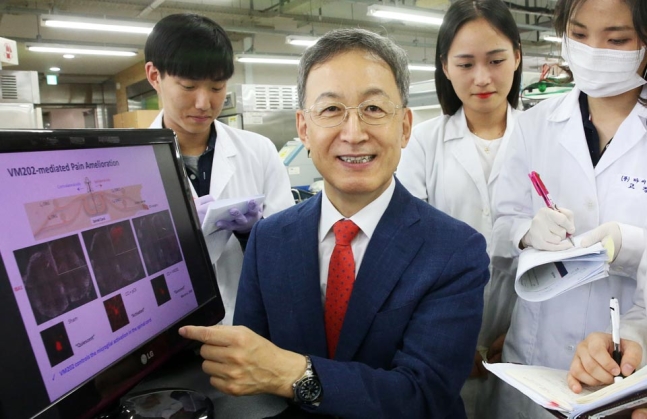

김선영 바이로메드 대표가 유전자 치료제 신약 개발을 위해 ‘올인'한다.

그동안 전문경영인에게 회사 경영을 맡기고 서울대 교수를 겸임하며 유전자 치료제 연구개발에만 힘써왔다.

| ▲ 김선영 바이로메드 대표이사. |

그러나 바이로메드의 유전자 치료제 개발이 막바지에 이르자 대학교수 정년퇴임도 포기하고 9년 만에 회사 대표에도 다시 올라 속도를 내고 있다.

5일 바이로메드에 따르면 김 대표는 최근 서울대 교수에서 물러난 이후 회사 경영에 전념하고 있다.

김 대표는 8월31일 퇴임식을 열고 서울대 생명과학부 교수에서 물러났다. 김 대표는 1955년생으로 정년퇴임이 2년 남았지만 전격 물러난 것이다.

김 대표는 이를 위해 정년퇴임 교수에게 주어지는 서울대 명예교수라는 직함도 포기했다.

김 대표는 교수 퇴임연설에서 “나는 이제 학교를 떠나 앞으로 1~2년은 바이로메드의 유전자 치료제인 VM202의 상업화에 집중할 것”이라며 “나는 기업가형 과학자로서 혁신과 도전에 방점을 두고 사회에 실용적 가치를 제공해 나가겠다”고 말했다.

김 대표는 바이로메드 단독 대표로서 회사 경영에 총력을 기울이고 있다.

바이로메드는 신약 연구개발 기업이라 흑자를 내지 못하고 있다. 유전자 치료제 관련 임상이 진전되면서 비용 지출이 늘어나고 있기 때문이다. 지난해 매출 32억 원, 영업손실 69억을 냈다.

현재 바이로메드 시가총액은 3조 7천억 원 수준이다. 바이로메드가 개발하고 있는 유전자 치료제 VM202 기대가 그만큼 높다고 볼 수 있다.

김 대표는 바이로메드 설립자이자 지분 10.79%를 들고 있는 오너다. 하지만 김 대표는 그동안 회사 경영보다 연구개발에 힘을 쏟아왔다.

외국 유학을 거쳐 1992년 서울대 생명과학부 교수로 채용됐고 1994년 바이로메드의 전신인 학내 벤처를 설립했다. 바이로메드는 1996년 법인이 설립돼 2005년 코스닥 상장에도 성공했다.

김 대표는 2009년 삼성 디자인 아메리카 최고재무책임자(CFO) 출신인 김용수 대표를 전문경영인으로 영입해 대표이사를 맡겼다. 김 대표는 연구개발 총괄사장(CSO)을 맡아 신약 개발에만 몰두해왔다.

김 대표는 올해 5월 바이로메드 각자대표에 오르며 경영일선에 복귀했다. 이후 인수인계 절차를 거쳐 김용수 대표는 퇴사했고 김선영 대표가 8월1일자로 바이로메드 단독대표에 올랐다.

바이로메드는 김선영 대표의 경영 일선 복귀 역시 바이로메드의 신약 개발 진전에 따른 조치라고 설명한다.

바이로메드 유전자 치료제 신약의 개발이 가시화되면서 비용 집행 등에 빠른 의사결정이 필요해졌고 이에 경영 효율을 높이기 위해 김선영 대표가 경영일선에 복귀했다는 것이다.

바이로메드는 현재 유전자 치료제 VM202 개발에서 막바지 과정을 밟고 있다.

VM202는 바이로메드가 혈관 생성 기능을 지닌 간세포 증식인자(HGF) 유전자를 이용해 만든 유전자 치료제다.

VM202는 현재 당뇨병성 신경병증(VM202-DPN), 당뇨병성 허혈성 족부궤양(VM202-PAD), 루게릭병(VM202-ALS), 허혈성 심장질환 치료제 등으로 개발되고 있다.

바이로메드는 현재 미국에서 당뇨병성 신경병증(VM202-DPN)과 당뇨병성 허혈성 족부궤양(VM202-PAD) 관련 임상3상을 진행하고 있다. 당뇨병성 신경병증 임상3상은 2019년 상반기에 종료되고 당뇨병성 허혈성 족부궤양은 2020년 임상 3상 완료된다.

김 대표는 앞으로 3~4년을 VM202 개발에서 가장 중요한 시기로 판단하고 있다.

그는 “앞으로 3년 동안 바이로메드 신약 VM202와 관련해 임상3상 성공 종료, 미국 생산시설 완전 가동, 시판 허가(BLA) 신청 및 승인 획득, 가치 극대화, 판매권 이전 준비를 해야 한다”며 “앞으로 3~4년이 VM202를 100점짜리 신약으로 만들기 위한 가장 중요한 시기”라고 말했다.

김 대표는 그동안 바이로메드를 암젠이나 제넨텍 같은 글로벌 대형 바이오기업으로 키우겠다고 밝혀왔다. 바이로메드가 VM202 개발에 최종 성공한다면 글로벌 대형 바이오기업으로 도약하는 것도 한층 수월해진다.

그는 지난해 11월 삼성증권 기업설명회(IR) 행사에서 “미국 시장조사업체 뷰포인트에 따르면 당뇨병성 신경병증(VM202-DPN) 시판시 미국 시장서 한해 매출 약 18조 원까지 낼 수 있다는 답변을 받았다”고 말했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 게임체인저 될 국산 유전자치료제는 (0) | 2018.09.07 |

|---|---|

| 바이로메드 '암정복 연구사업' 수주 (0) | 2018.09.05 |

| 올해 코스닥 바이오 개인 거래 161% 늘었다... 바이로메드·신라젠·셀트리온헬스케어 順 (0) | 2018.09.05 |

| 100대 주식부호에 '자수성가' 31명…서정진 회장 선두 (0) | 2018.09.02 |

| 바이로메드, FDA가 인정한 유전자 치료제-신한 증권 추천 (0) | 2018.08.31 |

글

올해 코스닥 바이오 개인 거래 161% 늘었다... 바이로메드·신라젠·셀트리온헬스케어 順

설정

트랙백

댓글

올해 코스닥시장 바이오종목에 대한 개인들의 투자가 급증한 것으로 나타났다.

4일 한국거래소에 따르면, 올 들어 바이오주에 대한 투자수요가 급증하면서 개인의 1억원 이상 주문이 전년동기 4785건에서 1만2499건으로 161.21% 증가했다.

종목별로는 바이로메드(1.57%), 신라젠(1.53%), 셀트리온헬스케어(1.49%) 순으로 높았다. 이어 에이치엘비(1.17%), 셀트리온제약(0.86%), 올릭스(0.64%), 차바이오텍(0.64%), 제넥신(0.62%), 코미팜(0.61%) 등이 상위권을 차지했다.

|

| <자료=한국거래소> |

코스닥시장 전체 주문건수는 지난 8월 말 기준 일평균 805만2371건으로 전년동기 588만6383건 대비 36.80% 늘어났다. 같은 기간 개인투자자 주문은 일평균 483만2815건에서 649만1888건으로 34.33% 증가한 가운데, 개인의 1만주 이상 주문은 4만6294건으로 15.50% 늘었다.

KD건설(13.18%), 하나금융11호스팩(11.32%), 한국제7호스팩(7.61%) 순으로 1만주 이상 대량주문 비중이 컸다.

|

| <자료=한국거래소> |

코스피시장 주문량도 늘었다. 유가증권시장 전체 주문건수는 일평균 698만8727건으로 지난해 같은 기간의 535만7982건보다 30.44% 증가했다. 이 가운데 개인투자자의 주문건수가 268만9716건에서 381만4800건으로 41.83% 늘어 상승률을 견인했다.

개인 투자자의 1만주 이상 주문은 1만9968건으로 전년동기 대비 1.53% 증가에 그쳤으나 상대적으로 고가주에 주문이 집중되면서 1억원 이상 고가 주문이 전년동기 9448건 대비 72.34% 늘어난 1만6283건을 기록했다.

종목별 개인의 1만주 이상 대량주문 비중은 미래산업(11.53%), 서울식품(11.20%), 베트남개발1(6.65%) 순으로 나타났다. 1억원 이상 대량주문 비중은 셀트리온(3.82%)에 가장 높았고, 삼성물산(1.82%)과 삼성바이오로직스(1.79%)가 그 뒤를 이었다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 바이로메드 '암정복 연구사업' 수주 (0) | 2018.09.05 |

|---|---|

| [오늘Who] 김선영, 서울대 교수 포기하고 바이로메드 신약에 '올인' (0) | 2018.09.05 |

| 100대 주식부호에 '자수성가' 31명…서정진 회장 선두 (0) | 2018.09.02 |

| 바이로메드, FDA가 인정한 유전자 치료제-신한 증권 추천 (0) | 2018.08.31 |

| 김선영 바이로메드 대표 “대학과 기업이 생각하는 R&D 차이 인정해야" (0) | 2018.08.30 |

글

바이로메드 김선영 박사님..현재 58위(3천 8백억 : 자수성가) ..... 3년 뒤에 얼마 되는지 그리고 10년 후에는 얼마 되는지 꼭 확인해 보고 싶다..기억하자..오늘을...

바이오와 ..IT 아니면...자수 성가해서 저렇게 많은 주식 자산 형성하기 어렵다고 본다.

IT는 이제 더 이상 작은 벤처로 성공하기 어렵지만 바이오는 이제 시작이라고 생각함. 그래서 바이오 종목에 투자하고 있음...

======================================================

한국의 100대 상장 주식 부호 가운데 자수성가형 인물이 31명에 이르는 것으로 집계됐다. 주식 자산이 1조원을 넘은 자수성가형 부자도 8명에 달했다.

나머지 주식부호 대다수는 재벌 2세, 3세였으며 재벌 4세로는 유일하게 구광모 LG회장이 상위 100위 명단에 이름을 올렸다.

2일 재벌닷컴에 따르면 지난 8월31일 종가를 기준으로 한 국내 상장 주식 부자 상위 100명 중에서 자수성가형 부호는 31명으로 집계됐다.

자수성가형 부호 가운데는 서정진 셀트리온 회장의 상장 주식 평가액이 4조5천520억원으로 가장 컸다. 서 회장의 주식 평가액은 전체 100명 중에서도 4위로, 최태원 SK그룹 회장(전체 5위·4조3천332억원)이나 정몽구 현대자동차그룹 회장(6위·4조877억원)보다 많았다.

방준혁 넷마블 이사회 의장의 주식 평가액은 2조4천150억원으로 자수성가형 자산가 중 2위를 차지했다.

이어 임성기 한미약품 회장(1조8천897억원), 김범수 카카오 이사회 의장(1조5천668억원), 김대일 펄어비스 이사회 의장(1조2천12억원) 등이 자수성가형 부자로 이름을 올렸다.

이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)(1조777억원), 신동국 한양정밀 회장(1조612억원), 김택진 엔씨소프트 사장(1조184억원) 등도 자수성가형 자산가로서 주식 자산이 1조원을 넘었다.

재벌 오너가를 포함한 전체 주식 평가액 순위 1위는 단연 이건희 삼성전자 회장이었다. 이 회장의 주식 평가액은 16조6천121억원으로 집계됐다.

2위는 이 회장의 아들인 이재용 삼성전자 부회장으로, 이 부회장의 주식 보유액은 7조8천543억원이다.

주식 평가액 3위는 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장(5조9천840억원)이다.

구광모 LG 회장(주식 보유액 7천693억원)은 재벌4세로는 유일하게 100대 주식 부호 명단에 이름을 올렸다. 구 회장은 6월 주주총회와 이사회를 통해 그룹 회장직에 올랐다.

◇ 주식부호 명단(단위: 억원)

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| [오늘Who] 김선영, 서울대 교수 포기하고 바이로메드 신약에 '올인' (0) | 2018.09.05 |

|---|---|

| 올해 코스닥 바이오 개인 거래 161% 늘었다... 바이로메드·신라젠·셀트리온헬스케어 順 (0) | 2018.09.05 |

| 바이로메드, FDA가 인정한 유전자 치료제-신한 증권 추천 (0) | 2018.08.31 |

| 김선영 바이로메드 대표 “대학과 기업이 생각하는 R&D 차이 인정해야" (0) | 2018.08.30 |

| 서울대 떠나는 김선영 교수 "바이로메드 성공에 올인" (0) | 2018.08.30 |

글

신한금융투자는 31일 바이로메드(084990)에 대해 FDA 첨단 재생의약 치료제(RMAT)로 지정된 VM202가 임상 3상중이라면서 다양한 적응증으로 확대가 가능하다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

김지하 신한금융투자 연구원은 “바이로메드는 플라스미드 DNA 플랫폼을 기반으로 유전자 치료제를 개발 중”이라며 “원하는 유전자를 플라스미드에 도입 후 우리 몸에 주입하면 도입된 유전자로부터 단백질이 발현되는 원리를 이용한다”고 말했다.

이어 “주요 파이프라인은 플라스미드 DNA 플랫폼 기반으로 개발된 VM202이다”며 “VM202는 약물 투여시 우리 몸에서 2개의 HGF 이형체가 발현될 수 있도록 만든 치료제이며 현재 가장 출시가 빠를 것으로 예상되는 당뇨병성 신경병증 치료제는 미국 임상 3상 진행 중”이라고 설명했다.

김 연구원은 “VM202는 손상된 혈관과 신경을 재생시킬 수 있다는 점에서 지난 5월 국내 최초로 미국 FDA 첨단 재생의약 치료제(RMAT, Regenerative Medicine AdvancedTherapy)로 지정됐다”

VM202가 다양한 적응증으로 확대 가능하다고 분석했다.

김 연구원은 “VM202는 HGF 단백질의 혈관 및 신경 재생 능력을 이용해 당뇨병성 족부궤양(PAD)과 루게릭병(ALS) 치료제, 허혈성 심장질환(CAD)으로도 임상 시험을 진행하고 있다”며 “당뇨병성 족부궤양은 이미 미국 임상 3상을 진행 중이기에 만성 PDPN 이후로 임상 진전이 많이 되어 있는 파이프라인”이라고 전망했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 올해 코스닥 바이오 개인 거래 161% 늘었다... 바이로메드·신라젠·셀트리온헬스케어 順 (0) | 2018.09.05 |

|---|---|

| 100대 주식부호에 '자수성가' 31명…서정진 회장 선두 (0) | 2018.09.02 |

| 김선영 바이로메드 대표 “대학과 기업이 생각하는 R&D 차이 인정해야" (0) | 2018.08.30 |

| 서울대 떠나는 김선영 교수 "바이로메드 성공에 올인" (0) | 2018.08.30 |

| '新藥 상용화' 위해… 26년 교수직을 내려놓다 (0) | 2018.08.28 |

글

국내 대학 내 벤처 1호인 바이로메드(084990)의 설립자 김선영 대표가 26년간 교수로서 몸 담았던 서울대학교 생명과학부를 떠났다. 대학교에서 키워낸 연구개발 역량을 산업 현장에서 실용화할 수 있도록 앞서 길을 만들겠다는 포부다.

김선영 바이로메드 대표는 지난 29일 서울대학교 목암홀에서 열린 퇴임강연을 통해 "바이오 산업에서 대학은 혁신 제품과 기술 개발의 근원지"라며 "앞으로 바이로메드의 성장과 함께 산업에서 개인적 자산을 공유하는 새로운 실험을 하고자 한다"고 밝혔다. 김선영 바이로메드 대표이사가 지난 29일 서울대학교 자연과학대학 목암홀에서 퇴임강연을 갖은 후 인터뷰를 하고 있다. /김태환 기자

김선영 바이로메드 대표이사가 지난 29일 서울대학교 자연과학대학 목암홀에서 퇴임강연을 갖은 후 인터뷰를 하고 있다. /김태환 기자

1955년생인 김 대표는 국내 바이오벤처가 전무했던 1996년 대학 내 벤처 1호인 바이로메드를 설립한 장본인이다. 당시 바이로메드의 직원 수는 김 대표를 포함해 3명, 자본금은 2억원에 불과했다. 그러나 2018년 현재 바이로메드는 시총 3조원이 넘는 코스닥 상장 국내 대표 바이오기업으로 성장했다.

김 대표는 바이로메드가 현재의 모습을 갖추기까지 어려움이 많았다고 말한다. 벤처 설립 초기만 해도 국내 제약회사들은 눈 앞의 이익을 측정할 수 없는 연구개발 투자에 선뜻 나서지 않았다. 학계에서도 창업과 벤처기업 활동을 놓고 폄하하거나 견제하기 일쑤였다.

어려움은 많았지만 안될 것도 없었다. 창업 초기 일본으로부터 유치한 150억원 가량의 자금은 바이로메드의 기반을 다지는 시드(seed)머니가 됐고, 학회에서 만난 해외 의과대학 교수와의 교류가 현재 바이로메드의 유전자치료제 ‘VM202’의 당뇨병성 신경병증 치료 효과를 확인하는 데 큰 도움이 됐다.

그는 "내 경험으로 보면 대학과 기업이 생각하는 연구개발(R&D)의 차이를 인정하고 명확한 사업계획을 설정해야만 자금을 유치하고 실용적인 가치를 사회에 제공할 수 있게 된다"며 "기업과 과학을 나눠 생각하는 우리나라의 현실에서 벗어나 도전과 혁신을 지속하는 것이 중요하다"고 말했다.

이에 김 대표는 그동안 자신이 겪은 시행착오와 경험 등을 자산화해 바이오산업 발전에 이바지할 계획이다. 바이로메드는 2019년 4분기 완공 예정인 마곡 바이로메드 사옥 2개 층을 초기 단계 연구가 필요한 과학자들을 위한 인큐베이터로 내어주기로 했다.

특히 김 대표는 바이오 분야 인재 양성을 위한 전문적인 바이오 특성화 대학원 설립도 구상하고 있다. 국내에 자리를 마련하기 어렵다면 바이로메드 미국 법인이 있는 미국 샌디에이고 지역에 세운다는 청사진도 나왔다.

그는 "바이로메드가 여기까지 오는 데 22년이 걸렸지만, 내 경험에서 비춰볼 때 시행착오를 줄이면 다른 교수들은 7년 걸릴 수 있다"며 "그런 연구가 가능하도록 세계에서 좋은 연구과제를 발굴해 나가겠다"고 말했다.

김 대표의 이러한 도전은 바이로메드의 성장과 함께 시작된다. 현재 바이로메드는 유전자치료제 VM202의 미국 시장 진출이라는 큰 관문 앞에 서 있다. VM202는 난치성 말초 혈관 및 신경질환을 근본적으로 치료할 수 있는 유전자(DNA) 치료제이다.

이 약은 당뇨병성 신경병증과 난치성 족부궤양 치료를 목적으로 미국에서 임상 3상과 임상 2상(루게릭병)을 하고 있다. 미국 시장조사업체 뷰포인트는 바이로메드가 당뇨병성 신경병증 치료제로 VM202의 미국 허가를 받을 경우 최대 18조원의 매출을 기대한다고 전망한 바 있다.

김 대표는 "이제 학교를 떠나 앞으로 1~2년은 VM202 상업화에 집중할 것"이라며 "나는 기업가형 사이언티스트로 혁신과 도전에 방점을 두고 사회에 실용적인 가치를 제공해 나가겠다"고 강조했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 100대 주식부호에 '자수성가' 31명…서정진 회장 선두 (0) | 2018.09.02 |

|---|---|

| 바이로메드, FDA가 인정한 유전자 치료제-신한 증권 추천 (0) | 2018.08.31 |

| 서울대 떠나는 김선영 교수 "바이로메드 성공에 올인" (0) | 2018.08.30 |

| '新藥 상용화' 위해… 26년 교수직을 내려놓다 (0) | 2018.08.28 |

| [단독] 화이자 제약 뉴론틴(Neurontin), 리리카(Lyrica) 뇌의 시냅스 형성 막아 (연구) (0) | 2018.08.28 |

글

http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=6119

정년 2년여 앞두고 31일자로 퇴임 결정.."기업가형 사이언티스트 길 가겠다"

▲김선영 서울대 생명과학부 교수.

바이로메드 창업자 김선영(63) 서울대 생명과학부 교수가 오는 31일을 끝으로 26년간의 교수 생활을 마감한다. 막바지에 다다른 바이로메드의 신약 개발연구에 집중하기 위해 2년가량 남은 정년과 명예교수직을 과감히 포기했다. 김 교수는 "바이로메드의 성공과 더불어 사이언스를 기반으로 기업가 정신을 구현해 혁신하는 기업가형 사이언티스트의 길을 가겠다"고 선언했다.

김 교수는 1978년 서울대 미생물학과를 졸업한 이후 하버드대 석사(분자유전학), 옥스포드대 박사(분자유전학), 하버드의대 조교수를 거쳐 1992년 서울대 생명과학부 교수로 부임했다. 국내 신약개발, 벤처에 대한 인식이 없던 1996년 2명의 직원(유승신, 김선희), 자본금 2억원으로 신약개발 벤처 바이로메드를 창업해 22년만에 직원 100여명, 시총 3조 5000억원의 회사로 키워냈다.

교수와 기업인으로 20년 넘게 살아온 그는 신약 개발의 꿈에 한발 더 다가가기 위해 교수 자리를 내던졌다. 그가 이달 초 단독 대표이사를 맡으면서 바이로메드의 경영체제를 정비한 것도 이 때문이다. 그는 "바이로메드 신약 개발에 모든 에너지를 집중하기 위해 교수직을 그만두게 됐다"면서 "(주위에서 말하는) 명예교수는 전혀 아깝지 않다. 다만 훌륭한 인재를 가르치는 즐거움을 누리지 못한다는 점은 아쉽다"고 했다.

바이로메드의 신약 프로젝트 중 가장 빠른 당뇨병성 신경병증 치료제(VM202)의 임상 3상 결과가 내년에 발표될 예정이다. 이미 마지막 환자의 투약은 마친 상태다. 김 교수는 "내년은 연구인생에서 가장 중요한 연구결과가 나온다"면서 "플랜B가 없는 것은 아니지만 100% 확신을 가지고 성공을 위해 노력하고 있다"고 말했다.

1982년 미국의 제넨틱은 세계 최초의 재조합 단백질 의약품을 출시하면서 새로운 시장을 열었다. 김 교수는 "바이로메드가 세계 최초의 플라스미드DNA 신약을 출시해 패러다임 전환에 기여할 수 있기를 기대하고 있다"고 강조했다.

기업가형 사이언티스트의 길을 걷기로 한 그의 첫번째 목표는 바이로메드의 성공이다. 그는 "제품을 개발하면 상용화해 돈을 벌여야 한다. 과학적 성공과 상업적 성공은 다르다"면서 "기업가형 사이언티스트로 2025년 바이로메드를 유전자치료제로 최고의 수익을 내는 기업으로 만들고 싶다"고 했다.

그는 신약개발 과정에서 겪은 노하우를 나누고 싶다는 의지도 드러냈다. 김 교수는 지금까지 열악한 국내 연구개발 환경, 창업과 상업화에 무심한 대학들의 행태를 비판해왔다. 김 교수는 "22년간 고생했던 신약개발 과정을 이제는 7년으로 줄일 수 있을 것 같다"면서 "후배기업이나 교수가 나 보다 나은 환경에서 신약개발 할 수 있게 돕고 싶다"고 했다.

바이로메드는 2019년 완공 예정으로 마곡 신사옥을 건립 중인데 이중 2개 층을 인큐베이팅 시설로 꾸밀 계획이다. 그는 "초기 아이디어를 발굴해 투자도 하고 제품 개발도 돕는 그런 공간으로 만들고 싶다"면서 "궁극적으로는 한국이나 미국에 바이오산업에 특화한 대학원을 세워 인력과 기업을 양성하고 싶다"고 말했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 바이로메드, FDA가 인정한 유전자 치료제-신한 증권 추천 (0) | 2018.08.31 |

|---|---|

| 김선영 바이로메드 대표 “대학과 기업이 생각하는 R&D 차이 인정해야" (0) | 2018.08.30 |

| '新藥 상용화' 위해… 26년 교수직을 내려놓다 (0) | 2018.08.28 |

| [단독] 화이자 제약 뉴론틴(Neurontin), 리리카(Lyrica) 뇌의 시냅스 형성 막아 (연구) (0) | 2018.08.28 |

| [임상/연구개발] 생산시설 동등성시험 (0) | 2018.08.27 |

글

정년 2년 이상 남겨두고 퇴임하는 김선영 서울대 생명과학부 교수

"교수직에서는 물러나지만 연구를 그만두는 것이 아닙니다. 앞으로 더 많은 시간을 기업에서 신약 개발 연구에 쏟아부을 계획입니다."

바이오 벤처 기업 바이로메드의 창업자이자 대표이사인 김선영(63) 서울대 생명과학부 교수가 오는 31일 교수 퇴임식을 갖는다. 현재 미국에서 마지막 임상시험이 진행 중인 회사의 신약 개발에 전념하기 위해 정년(만 65세)을 2년 이상 남겨두고 교수직을 내려놓은 것이다. 바이로메드 창업자 겸 대표이사인 김선영 서울대 교수가 27일 서울대 내 회사 연구실에서 개발 중인 신약‘VM202’에 대해 설명하고 있다. 김 교수는 오는 31일 서울대 교수직에서 퇴임한다. /김연정 객원기자

바이로메드 창업자 겸 대표이사인 김선영 서울대 교수가 27일 서울대 내 회사 연구실에서 개발 중인 신약‘VM202’에 대해 설명하고 있다. 김 교수는 오는 31일 서울대 교수직에서 퇴임한다. /김연정 객원기자

본인 의사로 정년을 남겨둔 채 교수직을 떠나는 것은 서울대에서도 드문 사례로 꼽힌다. 김 교수는 정년 퇴임하는 교수에게 주어지는 서울대 명예교수 직함도 받지 못한다. 그는 그러나 "그동안 쌓은 기술과 연구 노하우를 활용해 환자에게 절실한 치료제를 개발한다면 교수로 연구 활동을 하는 것 못지않게 사회에 공헌하는 일이 될 것"이라고 말했다.

1992년 부임한 김 교수는 2년 뒤 서울대 자연대 연구실에서 연구원 2명과 함께 바이로메드를 차렸다. 국내 대학 내 벤처 1호였다. 그는 과감한 연구·개발(R&D) 투자로 20여년 만에 회사를 시가총액 3조5000억원이 넘는 국내 최대 유전자 치료제 기업으로 키웠다. 직원도 100명까지 늘었다. 바이로메드는 코스닥 바이오 기업 중 특허가 가장 많고, 연구·개발 투자액도 매년 수백억원이 넘는다.

김 교수는 퇴임 후 첫 목표로 당뇨병성 신경병증 치료제의 상용화를 내걸었다. 당뇨병성 신경병증은 당뇨로 신경세포가 죽어 극심한 통증을 느끼는 질환으로 미국에서만 환자가 200만명이 넘는다. 뚜렷한 치료약이 없는 데다 진통제도 통하지 않는 경우가 많다. 김 교수는 특정 질환에 강한 유전자를 사람 몸에 주입하는 유전자 치료 방식을 이용해 신약을 개발하고 있다. 현재까지 나온 대부분의 신약은 유전자가 발현돼 나온 결과물인 단백질(항체·효소 등)로 만들었는데, 김 교수의 치료제는 유전자를 직접 몸에 넣어 병 치료에 필요한 단백질이 만들어지도록 유도한다.

그는 "내년 상반기 미국에서 당뇨병성 신경병증 치료제의 임상이 성공적으로 끝나면 세계 최초로 당뇨병성 신경병증을 치료하는 유전자 치료제를 출시할 수 있다"며 "의약품 허가 기관인 미국식품의약국(FDA)에서 먼저 우리 측에 신약 관련 데이터를 요청할 정도로 현지에서 기술력을 높게 평가한다"고 말했다.

김 교수의 벤처 창업은 이후 여러 학내 바이오 벤처 창업을 이끌어냈다. 국내 대표 바이오 기업인 제넥신과 신라젠도 유전자 치료제를 연구하는 학내 벤처에서 출발해 코스닥 상위 기업으로 발전했다. 김 교수는 "최근 들어 나아지긴 했지만 아직 해외와 비교하면 국내 학계의 벤처 창업은 매우 적은 수준"이라며 "학계 연구자들의 1%만이라도 연구 성과를 상용화하는 데 나섰으면 좋겠다"고 말했다.

그는 이어 "국내에서는 '교수가 돈 벌려고 한다'는 선입견 때문에 여전히 창업을 꺼린다"면서 "기초과학 연구 예산 대부분이 세금에서 나온다는 것을 감안하면 대학에서 연구 성과를 상용화하는 게 국민에게 더 큰 혜택을 주는 것"이라고 말했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 김선영 바이로메드 대표 “대학과 기업이 생각하는 R&D 차이 인정해야" (0) | 2018.08.30 |

|---|---|

| 서울대 떠나는 김선영 교수 "바이로메드 성공에 올인" (0) | 2018.08.30 |

| [단독] 화이자 제약 뉴론틴(Neurontin), 리리카(Lyrica) 뇌의 시냅스 형성 막아 (연구) (0) | 2018.08.28 |

| [임상/연구개발] 생산시설 동등성시험 (0) | 2018.08.27 |

| [포럼] 연구실이 創業전진기지가 돼야 한다 (0) | 2018.08.27 |

글

[단독] 화이자 제약 뉴론틴(Neurontin), 리리카(Lyrica) 뇌의 시냅스 형성 막아 (연구)

설정

트랙백

댓글

바이로메드의 VM-202가 더욱 더 부각될 일만 남았네요. 이런 약들은 빨리 퇴출되어야 합니다.

|

| 사진 정신의학신문, 화이자 제약의 뉴론틴과 리리카. |

화이자 제약의 뉴론틴(Neurontin), 리리카(Lyrica)가 새로운 뇌의 시냅스(synapse)의 형성을 방해한다는 것이 밝혀져 충격을 주고 있다. 해당 사실은 생물학 분야의 과학 저널 《셀》에 2009년 게재된 논문을 근거로 지난 19일 미국의 한 의학 포럼에서 다시 논의가 시작되었다.

뉴론틴(Neurontin)과 보다 강력한 새로운 버전의 리리카(Lyrica)는 우리에게 명백한 위험을 주는 FDA(미국 식품의약처, Food and Drug Administration) 승인 외 목적으로도 널리 사용된다. 이 약품들은 그들이 실제로 뇌에 미치는 영향이 심각함에도 FDA로부터 사용을 승인 받았다.

이 약품들의 문제는 그들의 명백한 불법 마케팅에 의해 더욱 악화되었다. 뉴론틴은 1994년 FDA로부터 간질 승인을 받았다. 뉴론틴은 당시 워너 램버트 제약이 4억3000만 달러를 들인 대규모 불법 프로모션을 통해 공급되었다. 현재 뉴론틴은 화이자 제약의 소유다. 화이자 제약은 또한 뉴론틴의 수퍼 버전인 리리카를 소유하고 있다. 리리카는 FDA에 의해 다양한 종류의 고통과 섬유질통에 대한 승인을 받았다. 리리카는 화이자 제약의 자회사가 불법으로 판매한 네 가지 약 중 하나다.

화이자 제약이 뉴론틴과 리리카를 승인 이외 용도로 양극성 장애와 편두통 등의 질환에 사용하는 동안 FDA는 이런 행태를 오랜 기간 보아왔음에도 FDA는 눈감아주기 식으로 일관하고 있다.

이러한 약품들의 마케팅에 많은 벌금이 부과되었지만, 그들은 라벨 외 사용을 통해 수십억 달러의 매출을 올리고 있다. 의사들은 이들이 증상을 억제하는 데 효과가 있기 때문에 모든 종류의 신경 질환에 뉴론틴과 리리카를 사용한다.

그러나 이제 뉴론틴과 리리카의 메커니즘이 밝혀졌고 이 약들은 뇌 신경 건강을 상당히 장기적으로 감소시키고 있기 때문에 이러한 사용은 더 이상 정당화될 수 없을 것으로 보인다.

|

| 사진 envato, 뇌의 신경 세포. |

해당 연구의 연구원들은 임신한 여성에게 이 약을 일반적으로 사용하는 것에 대해 의문을 제기했다. 그러면서도 "성인의 뉴런은 많은 수의 새로운 신경 세포를 형성하지 않는다"라고 말하면서 이 약의 심각한 특성을 과소평가하려고 하지만 이는 사실이 아니다.

만약 임신한 여성 또는 가임 여성이, 태아의 새로운 시냅스 형성을 막는 약을 복용한다면 태아는 새로운 신경 세포를 만들 수 있을까?

오늘날의 과학은 노화에 따른 뇌 건강이 새로운 시냅스의 형성에 달려 있다는 것을 보여주고 있다.

기억과 신경연결의 기본 단위인 시냅스에서는, 앞의 신경세포가 축삭(axon) 이라고 하는 긴 실과 같은 다발을 통해서 전기 신호를 전달해 오면, 축삭 끝에서 신경전달물질이 이를 시냅스로 분비한다. 뒤의 신경세포에서는 수용체를 통하여 신경전달물질을 감지하고 다음 신경세포로 전기 신호를 전달할 준비를 하게 된다.

이런 시냅스는 신호가 많고 활발한 신경세포에서 더 많이 형성된다. 신경세포는 시냅스를 통하여 소통하고 이 시냅스의 형성-유지-소멸이 곧 '기억'이 되는 것인데, 시냅스 형성을 막는 약을 복용한다면 뇌 신경 건강에 치명적일 수밖에 없다. 이 약의 소비자들은 현명하게 판단해야 한다.

Referenced Studies

The Gabapentin Receptor α2δ-1 is the Neuronal Thrombospondin Receptor Responsible for Excitatory CNS Synaptogenesis: by Çagla Eroglu, Nicola J. Allen, Michael W. Susman, Nancy A. O’Rourke, Chan Young Park, Engin Özkan, Chandrani Chakraborty, Sara B. Mulinyawe, Douglas S. Annis, Andrew D. Huberman, Eric M. Green, Jack Lawler, Ricardo Dolmetsch, K. Christopher Garcia, Stephen

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 서울대 떠나는 김선영 교수 "바이로메드 성공에 올인" (0) | 2018.08.30 |

|---|---|

| '新藥 상용화' 위해… 26년 교수직을 내려놓다 (0) | 2018.08.28 |

| [임상/연구개발] 생산시설 동등성시험 (0) | 2018.08.27 |

| [포럼] 연구실이 創業전진기지가 돼야 한다 (0) | 2018.08.27 |

| Korean biotech buys GMP-ready production facility in California (0) | 2018.08.25 |

RECENT COMMENT