검색결과 리스트

바이오종목/Helixmith(바이로메드)에 해당되는 글 275건

- 2019.01.03 [Reset Korea] 제약·바이오 호재 기대…R&D 결실 '출격 대기'

- 2019.01.03 2019년 글로벌 제약바이오 '5가지 관전 포인트'

- 2019.01.03 올해 누가 제약바이오주 열풍 이끌까, 신약개발과 수출 기대주 많아

- 2019.01.03 바이오株에 꽂힌 외국인…셀트리온·바이로메드 집중 매수

- 2019.01.02 글로벌 토종신약 ‘봇물’…1조대 기술수출 줄섰다

- 2019.01.02 '개미' 코스닥 매수상위 10종목 중 9개 마이너스 수익

- 2019.01.02 올 5대 토종신약 탄생하나..."마지막 관문만 남아"

- 2019.01.01 바이로메드 "미국 임상 3상 결과 내년 나와...글로벌 파마 도약 원년 될 것"

- 2018.12.31 2019 기대되는 신약 Best 5 | 세노바메이트(SK바이오팜)·롤론티스(한미약품)·VM202(바이로메드) 돋보이네

- 2018.12.31 코스닥, 올해 시총 '점프왕'은?… 순위 변동 활발

글

http://www.dailian.co.kr/news/view/761373/

=================================================================

미국 FDA 허가 및 임상 3상 발표 줄줄이 대기…기대되는 상반기

JP모건 콘퍼런스 참가기업 기대감…제네릭 규제는 리스크 가능성

|

| ▲ 지난해 기술수출 낭보가 이어졌던 제약·바이오업계에서는 올해도 상반기부터 호재가 이어질 전망이다. (자료사진) ⓒ게티이미지뱅크 |

지난해 기술수출 낭보가 이어졌던 제약·바이오업계에서는 올해도 상반기부터 호재가 이어질 전망이다. 회계처리 이슈 및 정부 규제로 인한 불확실성을 뒤로 하고 R&D(연구개발) 투자 성과를 어느 정도로 끌어올릴 수 있을지가 올해 업계의 주요 관심사가 될 것으로 보인다.

업계에 따르면 미국 FDA(식품의약국) 허가와 임상 발표 등 올해 제약·바이오 부문에서 다수 호재가 있을 것으로 예상된다. 우선 한미약품은 지속형 호중구감소증 치료제 '롤론티스'의 미국 FDA 허가가 조만간 승인될 전망이다.

지속형 호중구감소증은 항암 치료나 감염 등으로 백혈구 내 호중구 수가 비정상적으로 줄어드는 질환이다. 롤론티스는 한미약품이 2012년 미국 스펙트럼에 기술수출한 바이오 신약으로, 지금까지 두 차례의 임상 3상을 진행했다. 한미약품은 약물 경쟁력을 입증하는 임상 3상 결과를 바탕으로 생물의약품 허가신청서(BLA)를 제출할 예정이다.

대웅제약의 보툴리눔 톡신 제제 '나보타'는 미국 FDA와 유럽 의약품청(EMA)의 허가 심사를 받고 있다. 올해 상반기에는 미국 등 주요 선진국 시장에서 시판이 가능할 것으로 전망된다. 앞서 대웅제약은 작년 8월 FDA로부터 나보타 허가 재신청을 접수했다는 공문을 받았다고 밝힌 바 있다.

회사 관계자는 "FDA에서 발송한 공문에 따르면 나보타 품목허가 재신청은 6개월의 심사 기간이 소요되며, 그에 따른 심사 완료 목표일은 2019년 2월 2일"이라며 "최종 품목 허가와 발매에 이르는 과정을 철저히 준비해 미국 시장에 성공적으로 출시할 것"이라고 말했다.

대웅제약은 지난달 20일 나보타를 뉴질랜드와 이스라엘, 우크라이나에 수출하는 계약을 맺었다. 계약 규모는 5년간 총 1200만 달러(135억원) 가량으로, 현지 허가 절차를 거쳐 2020년 발매를 목표로 하고 있다.

박성수 대웅제약 나보타 사업본부장은 "나보타의 제품력을 기반으로 해외사업 기회를 지속 모색하고, 2020년까지 100개국 이상에서 나보타 발매를 목표로 할 것"이라고 강조했다.

|

| ▲ 대웅제약 나보타 라인업. ⓒ대웅제약 |

임상 마지막 관문인 3상 결과도 잇따라 발표될 전망이다. 올해 1분기(1~3월)에는 메지온이 희귀의약품으로 지정 받은 폰탄 환자 치료제 '유데나필'의 임상 3상 발표가 예정돼 있다.

메지온은 지난달 17일 임상 3상에 필요한 400번째 마지막 환자의 약물투여가 완료됐다고 설명했다. 약 3개월의 데이터 분석을 거친 뒤 유데나필의 약효와 안전성에 대한 결과 발표가 올해 1분기에 이뤄질 것으로 회사 측은 예상하고 있다.

메지온 관계자는 "3상 발표를 위한 관련 글로벌 학회에 적극 참석해 더 많은 해외 투자자 및 현지 의사들과 유데나필의 희귀의약품 시장가치를 확인해 나갈 것"이라며 "올해 여름에 NDA(신약허가) 신청 및 2020년 연초에 미국 FDA에 최종 허가를 받는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

이밖에도 신라젠이 개발 중인 바이러스 항암제 '펙사벡'의 글로벌 임상 3상 중간결과와 바이로메드의 유전자 치료제 미국 임상3상 결과가 올해 2분기 중 발표를 앞두고 있다.

현대차증권은 "유한양행 및 한미약품 등 앞서 기술수출한 파이프라인의 차기 임상 진행으로 마일스톤 수취를 앞둔 기업도 있어 올해 상반기 기대치는 지속 높아질 것으로 판단한다"고 말했다.

셀트리온은 혈액암 치료제 '트룩시마'와 유방암 치료용 바이오시밀러 '허쥬마'를 올해 미국 시장에 출시한다. 지난달 허쥬마가 미국 FDA 승인을 받으면서 램시마·트룩시마·허쥬마 3개 바이오시밀러 제품의 미국 허가 승인에 성공하게 됐다.

셀트리온은 주요 전략 제품 3종을 통해 전 세계 바이오의약품 매출의 50% 이상을 차지하는 최대 시장 미국에서 본격적인 판매 확대가 이뤄질 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오는 7일부터 10일까지 미국 샌프란시스코에서 열리는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에 업계는 우선 촉각을 세우고 있다. 이 행사는 매년 45개국 1500여개 기업이 참여하는 세계 최대 규모의 바이오 투자 콘퍼런스다. 기업들이 해외 투자자는 물론 글로벌 협력사를 만나 핵심 경쟁력을 알릴 수 있는 장으로 꼽힌다.

올해도 셀트리온과 삼성바이오로직스, 한미약품, 메디톡스, 바이로메드, 코오롱티슈진 등 국내 주요 기업들이 참여한다. 셀트리온헬스케어의 김형기 부회장과 김태한 삼성바이오로직스 대표는 메인트렉 발표를 통해 자사의 생산 능력이나 글로벌 전략 등을 소개할 예정이다.

다만 현재 예견된 제네릭(합성의약품 복제약) 규제는 다소 리스크가 될 수 있다. 지난해 발사르탄 고혈압약 사태를 계기로 정부는 제네릭 난립을 개선하겠다며 고강도 규제를 예고한 상태다.

보건복지부 등 관계부처는 작년 7월 제네릭 허가 제도 개선을 위한 협의체를 구성하고 생동(생물학적 동등성) 시험 제한과 약가인하 등을 담은 대책 수립에 돌입했다. 완성 시점은 지난 연말을 목표로 했지만 이 시기를 넘긴 만큼 올해 대책안이 나올 것으로 예상된다.

한 제약업체 관계자는 "정부 승인을 받고 적법하게 출시한 고혈압 복제약이 문제가 된 건데 이를 개발한 제약사에 약가인하 등으로 철퇴를 내리는 건 부당하다"며 "정부의 허술한 사전 관리를 보완하는 데 방점을 둔 대책이 나와야 한다"고 지적했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| Best 3 new drugs for 2019 - Cenobamate (SK Biopharm), Rolontis (Hanmi Pharmaceutical), VM202 (ViroMed) (0) | 2019.01.03 |

|---|---|

| 바이오기업 R&D역량 시험대...핵심 임상 발표 초읽기 (0) | 2019.01.03 |

| 2019년 글로벌 제약바이오 '5가지 관전 포인트' (0) | 2019.01.03 |

| 올해 누가 제약바이오주 열풍 이끌까, 신약개발과 수출 기대주 많아 (0) | 2019.01.03 |

| 바이오株에 꽂힌 외국인…셀트리온·바이로메드 집중 매수 (0) | 2019.01.03 |

글

http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=6876

=================================================================

1. 유전자 치료제 “생산 이슈, CRISPR 신약” 2. 면역항암제 붐은 계속된다...올해 이중항체 주목 3. 결실 나올까..? NASH 임상 3상 결과 가시화 4. Next wave, 퇴행성뇌질환 5. 중국

지난해 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 신약(new molecular entities, NMEs)은 지난 20년래 최대치인 59건을 기록했다(승인제품 리스트). 최근 3년 동안의 NME 승인 건으로 2015년 45건, 2016년 22건, 2017년 46건을 훨씬 웃도는 수치다. 기술 발전과 함께 미충족 분야에 있는 신약 승인을 가속화하기 위한 FDA의 노력이 있었기에 가능했다.

반면 상반되는 모습도 있었다. 지난달 딜로이트(Deloitte)가 발간한 보고서에 따르면 12개 주요 빅파마의 R&D 투자 대비 성과(internal rate of return, IRR)가 지난해 1.9%로 가장 낮은 수치를 기록했다. 이들 빅파마의 IRR 값은 2010년 10.1%에서 감소하는 모습이다.

이들 빅파마가 신약개발에 투입하는 비용은 증가했지만 예상 매출액은 줄어들었다. 구체적으로 신약을 시판하는데까지 드는 평균 비용은 11억8800만달러(2010년)에서 21억6800만달러(2018년)로 2배 증가한 반면, 약물의 최대 매출액 8억1600만달러에서 4억700만달러로 반으로 줄었다. 딜로이트는 빅파마는 지금 R&D 모델로 지속될 수 없으며, 새로운 방법을 찾아야 한다고 꼬집었다. 이러한 추세를 보여주듯 지난해 화이자, GSK, 베링거인겔하임, 엘러간, 아스트라제네카 등 빅파마는 R&D 부문에서 대대적인 구조조정을 단행했다.

혁신은 상대적으로 규모가 작은 파마와 바이오텍에서 일어나고 있다. 2018년 바이오텍의 IRR는 지난해의 12.5%에 떨어진 9.3%였지만, 빅파마보다 우수한 성과를 냈다. 이들은 한 분야에 특화된 회사로 신약 하나의 평균 개발 비용이 28억500만달러로 더 높았지만, 더 가치있는 파이프라인을 만들고 있다는 설명이다. 예상 매출액도 11억6500만 달러로 컸다.

비슷한 경향으로 이벨류에이트파마가 꼽은 ‘2019년 가치있는 R&D 프로젝트 20개’ 가운데 빅파마의 신약 후보물질은 단 2개뿐이었다. GSK가 내년에 임상 2상을 시작하는 BCMA ADC인 'GSK2857916'과 내년 3분기에 미국에서 승인될 것으로 기대되는 화이자의 리툭산 바이오시밀러다. 나머지로 언멧니즈가 큰 질환을 겨냥한 유전자 치료제, 항체(혹은 ADC) 치료제, 신규 타깃 약물 등이 주를 이뤘다.

그러면 올해 글로벌 제약·바이오 분야에서 주목해야 될 이슈는 뭘까? 바이오스펙테이터는 5가지 관전 포인트를 꼽아봤다.

1. 유전자 치료제 “생산 이슈, CRISPR 신약”

유전자 치료제(gene therapy) 시대가 열리고 있다. 지난해를 기준으로 현재까지 진행했거나 진행하고 있는 유전자 치료제 후보물질 임상이 2600건을 넘었다. 이러한 열기는 더 뜨거워지고 있다. FDA는 지난해 약 250건의 유전자 치료제 임상 승인신청서가 제출됐다고 밝혔으며, 2021년에 1000건 이상으로 늘어날 것으로 내다봤다. FDA는 향후 몇 년간 40여개의 유전자 치료제가 출시될 것이라 예상했다.

2000년 초만해도 유전자 치료제에 대한 안정성과 상업성에 대한 의문이 있었다. 그러나 이제 제품으로 실현되고 있는 단계다. 대표적인 예로 2017년 악성 혈액암 치료제로 2개의 CAR-T 약물이 나왔으며, 지난해에는 희귀 유전성망막질환 치료제인 룩스투나(Luxturna)가 시판됐다. 유전자 치료제는 질병을 근원적으로 고치는 접근법으로 단회(혹은 기존 약물보다 낮은 빈도의) 투여만으로 마땅한 치료 대안이 없었던 질환에서 환자를 살리고 있다.

올해 다수 후보물질의 임상 결과가 나온다. 셀젠(주노)의 CD19 CAR-T인 ‘JCAR017’, 셀젠-블루버드의 BCMA CAR-T인 ‘bb2121’의 임상 2/3상 결과가 나온다. 또한 희귀질환 치료제 분야에서 솔리드 바이오사언스(Solid Biosciences)는 뒤시엔느형 근디스트로피(DMD) 치료제인 ‘SGT-001‘와 바이오마린(BioMarin)의 혈우병A 치료제인 ’BMN 270(valoctocogene roxaparvovec)’ 등의 임상 1/2상 결과도 발표될 예정이다.

지난해 유전자 치료제를 사들이는 빅딜도 잇따랐다. 길리어드의 카이트파마 인수에 이어, 셀진은 CAR-T 기업인 주노테라퓨틱스를 총 90억달러에 인수해 CAR-T 개발 대열에 참여했다. 베링거인겔하임, 아스텔라스, 엑소반트, 상가모, PTC 등 다양한 기업이 유전자 치료제 포토폴리오를 확보하기 위해 회사를 인수하거나 파트너십 계약을 맺었다.

그 가운데 노바티스는 세포·유전자 치료제 개발에 막대한 자금을 투입하고 있다. 노바티스는 지난해 1월 스파크테라퓨틱스의 희귀 유전자치료제인 '룩스투나(Luxurna)'에 대한 미국 외 판권을 1억7000만달러에 사들이는 계약을 체결했으며, AAV9 기반의 유전자치료제를 개발하는 아벡시스(AveXis)를 87억달러에 사들였다. 최근에는 유럽 시장에 진출하기 위한 생산 거점을 마련하기 위해 프랑스 CDMO 기업 셀포큐어(CellforCure)를 인수에 나섰다.

유전자 치료제 개발 경쟁이 본격화되면서 상업화를 위한 안정적인 생산시설 구축이 중요한 문제로 떠오르고 있다. 유전자 치료제는 제약사가 전통적으로 판매하던 저분자 화합물 약물이나 생물 의약품(biologics)와 임상 시료 및 제품 공급 체계가 다르기 때문이다. 그런 점에서 최근 노바티스 움직임은 여러 시사점을 보여준다. 노바티스는 최초로 CAR-T 치료제를 시판했지만, 제품의 퀄리티에 변동이 생기면서 상업화에 어려움을 겪고 있다. 이러한 상황에서도 불구하고 노바티스는 5년의 장기 계획을 세워 세포·유전자 치료제를 생산할 수 있는 시설(지역)을 꾸준하게 확보해나가고 있다. 노바티스가 아벡시스를 큰 규모를 인수한 데에는 회사가 안정적인 AAV 생산 시설을 보유하고 있다는 점이 중요하게 작용했다. 노바티스는 유럽, 중국, 일본으로 생산 및 공급 거점을 넓혀가고 있다.

마지막으로 올 한해에도 유전자 편집 도구인 CRISPR를 이용한 치료제에 대한 관심이 뜨거울 것으로 보인다. 효율, 정확성, 편집 타깃 등을 개선한 차세대 CRISPR 도구가 등장하고 있다. 주목을 받는 만큼 논란도 컸다. 지난해 CRISPR 분야는 환제에게 면역원성, 오프타깃(off-target), 암 유발 등의 안전성 이슈로 시끄러웠다. 안전성이 입증되지 않은 상황에서 지난해 말 중국 남방과기대 허젠쿠이(He Jiankui) 교수팀이 인간의 배아에 HIV에 걸리지 않게 CIRSPR 편집을 한 쌍둥이 여아가 출산됐다고 밝히면서 윤리적 문제가 불거지기도 했다. CRISPR 치료제 분야는 예상보다 빠르게 움직이고 있다.

2. 면역항암제 붐은 계속된다...올해 이중항체 주목

후기 임상에서 항암제가 차지하는 비중은 과거 10년 전과 비교해 2배 이상 늘었다. 면역항암제의 출현으로 암 환자의 생존률이 크게 증가했으며, 암 조기진단 기술과 함께 환자 맞춤형 치료제가 개발되고 있다.

올해도 항암제 분야의 키워드는 면역항암제다. 그러나 지난해와는 다른 양상이 보일 것으로 예상된다. 2018년에 PD-(L)1 약물과 병용투여로 글로벌 임상 건이 2250건을 넘어섰다. 다수의 임상 결과가 발표됐지만 성공보다 실패 소식이 두드러졌다. 그 예로 다수의 IDO 저해제, CSF1R 저해제 등과 PD-(L)1 병용투여 임상이 중단됐고, STING 등 선천성 면역 인자를 겨냥한 병용요법 결과도 기대 이하였다. 또한 PD-1, PD-L1 이후로 후발주자가 나오지 않고 있다. 지난해 미국 면역암학회(SITC)에서 차세대 면역관문억제제로 주목받던 TIGIT, LAG-3, TIM-3 등 약물의 초기 임상 결과가 발표됐지만 기대보다 반응률이 낮아 실망감을 자아냈다.

희망도 남아있다. 넥타 테라퓨틱스(Nektar therapeutics)는 올해 IL-2 agonist 'NTRK-214'와 면역관문억제제를 병용투여한 PIVOT-2 임상 결과도 주시해볼만 하다. 같은 사이토카인 계열 약물로 로슈의 FAP 항체+IL-2 약물인 'RO6874281', 알토바이오사이언스(Altor BioScience)가 IL-15 agonist 'ALT-803', J&J(ARMO)의 지속형 IL-10 약물인 'AM0100(pegilodecakin)' 등도 주목된다. 또한 PD-(L)1 약물 저항성을 극복할 후보물질로 TGF-β 저해제에 대한 관심도 지속되고 있다. 독일 머크(Merck KGaA) TGF-ßxPD-L1 이중항체 'M7824', 일라이릴리의 ‘LY3200882’, 메드팩토의 ‘백토서팁(vactosertib, TEW-7197)’ 등이 있다.

올해는 면역관문억제제, CAR-T에 이어 이중항체에 관심이 높아질 것으로 보인다. CAR-T와 비교했을 때 이중항체는 타깃에 T세포를 불러일으켜 효능을 나타낸다는 공통점이 있으나 제품화가 가능하다는 점에서 CAR-T의 대안으로 떠오르고 있다.

이중항체 선두주자인 암젠은 지난해 9월에 열린 'Myeloma 2018' 학회에서 자체 이중항체 플랫폼인 BiTE(bispecific T cell engager)를 적용한 BCMAxCD3 'AMG 420'의 긍정적인 초기 임상 결과를 발표했다. 이어 미국 혈액암학회(ASH)에서 다양한 차세대 CD3 engager 이중항체의 임상 결과가 첫 공개되면서 가능성을 인정받고 있다. 특정 혈액암에서 효능을 입증했으며, 안전성이 우수했다.

최근 2년 사이에 이중항체를 사들이는 딜이 증가하는 추세다. 2017년에는 J&J(Zymework), Pieris(Servier), F-Star(Merck KGaA) 등이 이중항체 후보물질을 사들이기 위한 빅딜을 체결했다. 지난해 3월 Pieris-시애틀제네틱스가 딜을 체결했다. 셀진은 NK세포 engager 이중항체를 개발하는 드레곤플라이 테라퓨틱스(Dragonfly Therapeutics)와의 파트너십을 확장했고, 제넨텍은 8월 Affimed가 가진 NK세포 engager를 계약금 9600만달러에 사들였다.

지난 달에도 라이선스 및 파트너십 계약이 연이었다. 암젠은 암 조직에서만 T세포를 선택적으로 자극하는 새로운 계열의 이중결합 항암제인 FABx4-1BB 'MP0310'를 최대 5억4700만달러 규모에 사들였다. 내년 임상 돌입을 앞둔 후보물질이다. 이어 길리어드는 아게누스(Agenus)와 이중항체 후보물질을 포함해 최대 5개의 면역항암제 후보물질에 대한 파트너십을 체결했다. 길리어드는 아게누스에 계약금으로 1억5000만원을 포함해 최대 18억5000만달러 규모의 딜을 체결했다.

향후 이중항체 플랫폼이 가진 안전성, 약물 투여 횟수(반감기), 고형암에서 효능 여부 등이 중요해질 것으로 보인다. 또한 T세포를 넘어 다른 타입의 면역세포인 NK세포, 대식세포 등을 겨냥한 engager의 임상 결과도 주목된다.

CAR-T 분야는 어떨까? CD19에 이어 BCMA CAR-T도 임상에서 우수한 약물 효능을 보이고 있다. 동시에 CAR-T가 다음 단계로 나아가기 위해 해결해야 할 숙제를 안고 있다. 첫째, CD19 CAR-T를 주입받은 환자의 악성 B세포가 CD19 항원 발현을 낮추면서 발생하는 재발 문제다. 둘째, CD19, BCMA에 이은 다음 타깃은? 셋째, 고형암에서 미미한 효능을 극복할 방법이 필요하다. 넷째, 실제 병원에서 환자에게 원활하게 투여하기 위해서는 더 안전해야 된다. 현재 의사가 CAR-T 치료제의 부작용을 컨트롤할 수 있는 수준이지만, 면역, 신경, 감염 등의 부작용 우려로 환자가 병원에 내원해 모니터링해야 되는 부담이 있다.

마지막으로 상업화를 위해서는 약물 제작 과정이 단순해져야 된다. 현재 CAR-T 제작에는 2~3주가 소요되고, 생산·공급 사이트가 제한적이라는 한계점이 있다. 또한 치료제에 따라 약물 제작 실패율이 1~9%에 이른다. 이러한 문제를 해결하기 위한 한축으로 약물 비용을 낮추고, 환자에게 바로 투여할 수 있는 ‘off-the-shelf‘ CAR-T 약물 개발이 진행되고 있다.

3. 결실 나올까..? NASH 임상 3상 결과 가시화

올해는 다수의 비알코올성지방간염(Nonalcoholic steatohepatitis, NASH) 후보물질에 대한 임상 3상 결과 발표가 예정돼 있다. NASH는 치료제가 없는 질병으로 환자의 부담이 크고 결국에는 간을 이식받아야 된다. 비알코올성지방간염과 비알코올성지방간의 진행 속도를 늦추거나 증상을 호전시킬 수 있는 치료제에 대한 미충족 수요가 높은 상황이다.

NASH 치료에서 중요한 것은 진단이다. 지방간에서 지방간염으로 진행되는데 걸리는 시간은 대략 7년 정도로 알려져 있다. 이 기간동안 환자가 느낄 수 있는 증상이 없기 때문에 NASH는 '침묵(silence)의 질병'으로 불리운다. 조직 생검 이외에는 비알코올성 지방간염을 진단할 수 있는 정확한 진단방법도 없는 실정이다. 이러한 상황에서 FDA는 지난달 치료제 개발 촉진을 위해 임상 충족점, 바이오마커, 임상 디자인 등에 대한 NASH 신약개발 가이드라인 초안을 발표했다.

올해 상당 수의 임상 3상 결과가 가시화된다. 임상 3상 단계에 있는 인터셉트 파마슈티컬의 obeticholic acid(FXR agonist), 길리어드의 selonsertib(ASK1 inhibitor), 젠핏의 Elafibranor(PPARα/δ agonist), 엘러간의 Cenicriviroc(THR β agonist)의 데이터가 나올 예정이다. 이밖에 임상 2상 단계에 있는 마드리갈 파마슈티컬의 MGL-3196(THR β agonist), 바이킹 테라퓨틱스의 VK2809(THR- β agonist) 등의 결과가 주목된다.

4. Next wave, 퇴행성뇌질환

기술 발전으로 치료제가 없던 분야에 혁신 신약이 나오고 있다. 알츠하이머병, 파킨슨병, 루게릭병(ALS) 등의 퇴행성뇌질환은 의학적 미충족 수요가 가장 큰 분야다.

올해 알츠하이머병 분야에서 가장 기대되는 이벤트로 바이오젠이 아밀로이드 타깃 항체인 ‘아두카누맙(aducanumab)’의 임상 3상의 중간 결과를 연말~내년 초에 발표하겠다고 밝혔다. 아두카누맙은 초기 알츠하이머병 환자를 대상으로 긍정적인 임상 1b상 결과를 발표해 주목받았던 신약이다. 지난해에 에자이-바이오젠이 아밀로이드 항체인 BAN2401의 첫 긍정적인 후기 임상 결과를 발표하면서, 아밀로이드 신약에 대한 기대감이 일부 되살아났다.

최근 중요한 변화가 일어나고 있다. 알츠하이머병 신약 개발 방향에 대한 새로운 접근법이다. 아밀로이드 병리 단백질인 아밀로이드, 타우를 넘어서 새로운 가설과 타깃에 근거한 치료제 개발이 본격 시작됐다. 면역신경학(immuno-neurology)과 미토콘드리아의 기능 이상이 알츠하이머병을 일으키며, 이를 되돌리기 위한 신약이다. 또한 헤르페스 바이러스(HHV-6A, HHV-7)의 감염이 알츠하이머병 원인이 된다는 가설도 학계의 흥미를 끌고있다. 다만 아직 임상에 들어간 건은 거의 없다.

빅파마는 새로운 접근법을 가진 바이오텍에 초기 연구단계부터 투자하고 있다. 애브비는 알렉토와 파트너십을 맺기 위해 계약금으로 2억5000만달러를 지급하는 파트너십을 체결했으며, 다케다는 디날리가 보유한 전임상 단계의 3개 후보물질에 대해 계약금 4000만달러를 주고 공동개발 하기로 협약했다. 또한 사노피는 디날리가 임상을 진행하고 있는 RIPK1 저해제를 공동개발하는 조건으로 계약금 1억2500만달러를 지급했다.

빅파마 가운데서도 화이자는 CNS(중추신경계) 부문에서 과감한 구조조정을 감행했다. 회사는 자체 CNS R&D는 중단하고 대신 초기 바이오텍 투자를 늘리고 있다. 지난해 초 화이자는 300명의 CNS 분야 R&D 인력을 해고하고, 5개의 퇴행성뇌질환 신약 파이프라인을 중단했다. 그러나 이어 CNS 스타트업에 1억5000만달러를 투자하겠다고 밝혔다. 현재까지 화이자는 모두 ‘first-in-class'의 새로운 접근법을 가진 퇴행성뇌질환 신약 개발 회사에 투자했다. 화이자벤처스가 투자한 6개 회사로 ▲Aquinnah: 스트레스 과립 ▲Autifony: 전압성 이온통로 ▲Cortexyme: 병원성 박테리아 ▲MindImmune: 신경염증 ▲Mission: 탈유비퀴틴 효소(DUB) ▲Neuronetics: 전기자극으로 뇌질환 치료 등이 있다.

규제당국과 정부 차원에서도 알츠하이머병 신약 개발을 돕기 위해 노력하고 있다. FDA는 퇴행성뇌질환 신약의 연이은 실패를 극복하기 위해 아주 초기 환자에게서 바이오마커를 임상 충족점으로 인정하겠다는 가이드라인을 발표했다. 또한 미국 정부는 알츠하이머병 연구 펀드에 23억4000만 달러(약 2조5997억원)를 할당하겠다고 밝혔다. 2017년 4억2500만 달러(약 4742억원)과 비교해 5.5배가 증가한 수치다. 미국 국립보건원(NIH) 예산은 20억 달러(약 2조2220억원)가 늘었다. 규모를 짐작해볼 수 있는 수치로 일라이 릴리는 과거 30년 동안 알츠하이머병 임상 개발에 30억 달러를 투자했다.

치료제가 없던 분야에 신약이 나타나면서 고령 인구에서 발병률이 높은 퇴행성뇌질환 신약 개발이 시급해지고 있다. 여전히 어렵지만, 앞으로 초기 후보물질에 대한 빅딜이 일어날 가능성이 가장 큰 분야다.

5. 중국

중국은 글로벌 제약·바이오 업계에서 무서운 성장세를 보이고 있다. 2017년 중국에서 바이오텍에 투자된 금액만 100억달러에 이른다. 해외 빅파마, 바이오텍에 있던 자국 인력이 국내로 들어오고 있다. 중국은 시장, 자본, 인재라는 삼박자가 맞아떨어지면서 기술이 빠르게 발전하고 있다.

향후 중국 시장이 중요해지는 이유는 첫째, 혁신 기술인 면역항암제와 유전자 치료제 임상 개발이 활발하게 진행되고 있고, 이를 뒷받침할 환자 리소스가 충분하다. 지난해 2월을 기준으로 미국은 164건, 중국은 153건의 CAR-T 임상이 진행되고 있으며, CRISPR 편집한 세포로 암, HIV을 치료하는 임상이 2018년 2월 등록된 건수는 9건, 미국은 1건이었다.

한 예로 중국에서 임상 개발 단계에 있는 PD-1, PD-L1 후보물질만 10건이 넘는다. 또한 지난해 4개의 PD-1, PD-L1 약물이 승인됐으며, 이 가운데 2개가 중국에서 자체 개발된 약물이었다. BMS의 옵디보(비소세포폐암)가 중국에서 면역항암제 시장을 열었으며, 다음 머크의 키트루다(흑색종)가 출시됐다. 이어 Shanghai Junshi의 Tuoyi(흑색종), 이노반트의 Tyvyt(호킨지림프종)이 승인 받았다.

둘째, 중국 규제당국의 변화다. 국가약품감독관리국(NMPA)은 제약 산업의 글로벌화를 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 신약 승인을 가속화하기 위해 임상시험계획서(CTA) 검토기간을 기존의 20개월에서 60일로 단축했으며, 이를 진행하기 위한 인력도 충원하고 있다. 또한 해외에서 진행한 임상 데이터를 일부 인정하겠다고 밝혔다.

셋째, 내수 시장을 겨냥해 혁신 기술을 공격적으로 도입하고(license) 있다. 하버바이오메드(Glenmark, 한올바이오파마), I-Mab(Ferring Pharmaceuticals, MorphoSys AG 등), 베이진(Zymeworks), 포순(Revance), 자이랩(MacroGenics), 이노반트(Incyte) 등은 신약에 대한 중국 판권을 사들였다. 이와 동시에 이들 기업은 자체 R&D 능력을 키워, 글로벌 시장을 공략한 파이프라인 개발을 진행하고 있다.

마지막으로 홍콩거래소(HKEX)가 바이오 기업에 문을 열면서 중국 바이오텍이 자본을 원활하게 모을 수 있게 됐다. R&D에서 굵직한 성과를 내고 있는 기업들인 아스클레티스(Ascletis), 이노반트 바이오로직스(Innovent Biologics), 베이진(BeiGene), 우시앱텍(WuXi AppTech) 등이 HKEX에 상장했다. 올해에도 중국, 홍콩, 대만 등 바이오텍이 HKEX에 도전할 것으로 예상된다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 바이오기업 R&D역량 시험대...핵심 임상 발표 초읽기 (0) | 2019.01.03 |

|---|---|

| [Reset Korea] 제약·바이오 호재 기대…R&D 결실 '출격 대기' (0) | 2019.01.03 |

| 올해 누가 제약바이오주 열풍 이끌까, 신약개발과 수출 기대주 많아 (0) | 2019.01.03 |

| 바이오株에 꽂힌 외국인…셀트리온·바이로메드 집중 매수 (0) | 2019.01.03 |

| 글로벌 토종신약 ‘봇물’…1조대 기술수출 줄섰다 (0) | 2019.01.02 |

글

2019년 제약바이오 주식 열풍을 이끌 호재는 어떤 것이 있을까?

국내 제약바이오기업들은 올해 신약 개발과 수출에서 많은 성과를 낼 것으로 예상된다.

| ▲ 서정진 셀트리온 회장(왼쪽)과 문은상 신라젠 대표. |

2일 제약바이오업계에 따르면 2019년 상반기에는 주로 바이오 분야에서, 하반기에는 제약 분야에서 주가를 끌어올릴 수 있는 대형 호재를 예고하고 있다.

올해 1월에는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 바이오주 투자심리를 자극할 것으로 보인다.

JP모건 헬스케어 콘퍼런스는 헬스케어분야 세계 최대 투자 행사인데 올해 1월7일부터 10일까지 미국 샌프란시스코에서 열린다.

셀트리온과 삼성바이오로직스는 이번 JP모건 헬스케어 콘퍼런스의 수혜주로 꼽힌다.

셀트리온과 삼성바이오로직스는 이번 행사 주최 측으로부터 메인 행사장(트랙)에서 기업소개 발표를 할 수 있는 기회를 부여받았다.

셀트리온은 김형기 부회장이 발표자로 나선다. 김 부회장은 지난해말 미국에서 판매 허가를 받은 바이오시밀러 ‘트룩시마’와 ‘허쥬마’, 에이즈 치료제의 미국 출시전략과 사업을 설명한다.

삼성바이오로직스는 김태한 대표이사 사장이 직접 발표자로 나선다. 김 사장은 삼성바이오로직스의 바이오의약품 위탁생산(CMO)의 경쟁력을 설명하고 3공장 관련 수주 활동을 벌인다.

한미약품과 코오롱티슈진, 메디톡스, LG화학, 바이로메드 등도 JP모건 헬스케어 콘퍼런스의 아시아트랙(행사장)에서 발표를 한다. 이들은 신약 개발 현황 및 해외 진출 전략 등을 투자자들에게 소개한다.

올해 2월에는 대웅제약의 보톡스 제품인 ‘나보타’의 미국 진출 여부가 결정될 것으로 예상된다.

대웅제약은 2017년 5월 미국식품의약국(FDA)에 나보타 판매허가 신청을 냈다. 그러나 지난해 8월 미국식품의약국으로부터 판매허가 일시보류(CRL) 통보를 받았다.

대웅제약은 지난해 8월 미국식품의약국에 허가보완자료를 제출했다. 심사기한은 올해 2월2일이기에 나보타 미국 판매 허가가 2월 초에 나올 수 있다.

미국식품의약국이 나보타 판매허가를 내주면 대웅제약은 메디톡스와 휴젤을 제치고 국내 최초로 미국 보톡스시장에 진출하게 된다.

바이로메드도 올해 상반기에 유전자 치료제 ‘VM202’의 미국 임상3상 결과 발표를 예고하고 있다. VM202는 미국에서 당뇨병성 신경병증 치료제로서 임상3상 환자 투약을 모두 마쳤다.

바이로메드는 VM202이 미국에서 출시되면 최대 연 18조 원의 매출을 보일 것으로 예상하고 있다.

신라젠도 올해 상반기에 항암바이러스 치료제 ‘펙사벡’의 임상3상 중간결과를 발표한다.

임상2상 후반부터 임상3상 전기까지는 항암제 신약개발의 최대 고비로 꼽힌다. 펙사벡의 임상3상 중간결과가 긍정적으로 발표되면 신라젠은 펙사벡 개발 과정에서 가장 큰 고비를 넘기는 셈이다.

| ▲ 진양곤 에이치엘비 대표이사 회장. |

에이치엘비도 올해 상반기에 폐암신약 ‘리보세라닙’의 임상3상을 마칠 것으로 보인다.

에이치엘비는 자회사 LSK바이오파마를 통해 리보세라닙을 개발하고 있는데 지난해 10월 글로벌 임상3상 환자 등록을 모두 마쳤다. 에이치엘비는 올해 상반기에 임상3상을 끝내고 하반기에 판매허가를 신청하겠다는 계획을 세워놓고 있다.

하반기에는 전통의 국내 제약기업인 한미약품과 GC녹십자의 신약 개발이 가시화될 것으로 보인다.

한미약품은 2012년 미국 스펙트럼에 호중구감소증 치료제 ‘롤론티스’를 기술수출했는데 스펙트럼은 지난해 임상3상을 마치고 12월말 미국 식품의약국에 롤론티스 판매 허가를 신청했다.

한미약품은 올해 4분기에 미국식품의약국으로부터 판매 허가를 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

GC녹십자도 올해 안에 면역글로불린 혈액제제 ‘IVIG-SN’의 미국 판매 허가를 고대하고 있다.

GC녹십자는 2015년 11월 미국식품의약국에 ‘IVIG-SN’판매 허가를 신청했다. 그러나 2016년 말 판매 승인이 보류됐고 지난해 9월에도 판매 허가 일시보류(CRL) 통보를 받았다.

미국 식품의약국의 판매 허가 일시보류 관련 재심사기한은 최대 6개월이다. GC녹십자가 올해 상반기 안에 미국식품의약국에 보완자료를 제출하면 연내 판매 허가를 기대할 수 있다. [비즈니스포스트 이승용 기자]

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| [Reset Korea] 제약·바이오 호재 기대…R&D 결실 '출격 대기' (0) | 2019.01.03 |

|---|---|

| 2019년 글로벌 제약바이오 '5가지 관전 포인트' (0) | 2019.01.03 |

| 바이오株에 꽂힌 외국인…셀트리온·바이로메드 집중 매수 (0) | 2019.01.03 |

| 글로벌 토종신약 ‘봇물’…1조대 기술수출 줄섰다 (0) | 2019.01.02 |

| '개미' 코스닥 매수상위 10종목 중 9개 마이너스 수익 (0) | 2019.01.02 |

글

외국인 투자자가 작년 말 바이오 종목을 집중적으로 사들인 것으로 나타났다. 외국인은 지난 한 달 증시가 전반적으로 조정을 보일 때에도 코스피에서는 셀트리온, 코스닥에서는 바이로메드를 각각 1000억원 이상 사들였다. 전문가들은 바이오 중에서도 현재 실적을 꾸준히 내고 있는 곳이거나 연구개발(R&D) 기대감이 있는 종목을 사들였다고 분석했다.

2일 마켓포인트에 따르면 외국인은 지난 한 달(2018년12월2일~2019년1월2일)간 코스피시장에서 셀트리온(068270)을 1540억원어치 사들이며 이 기간 전체 코스피 종목 중에서 가장 많이 사들인 것으로 나타났다. 이 기간 외국인은 코스피 주식을 1147억원 순매도하며 전체적으로는 매도세를 보였지만, 선별적으로 모멘텀이 있다고 판단되는 바이오 종목을 사들인 것으로 분석된다.

외국인은 코스닥 시장에서도 바이로메드(084990)를 1156억원 순매수하며 가장 많이 샀고 셀트리온헬스케어(091990)(664억원)와 신라젠(215600)(498억원) 메디톡스(086900)(409억원) 등 상위 4개 종목이 전부 바이오 종목이었다.

임동락 한양증권 연구원은 “12월 외국인은 매도 우위를 보였으나 개별종목으로 강하게 매수세가 들어왔다는 것은 기대요인이 있기 때문”이라며 “(코스피 순매수 1위인) 셀트리온의 경우 다른 바이오텍과 다르게 실적이 나오는 회사고, 바이오시밀러 관련 실적이 좋아질 것이란 개연성에 초점이 맞춰진 것”이라고 설명했다.

바이로메드의 경우 후기임상을 진행하고 있어, 파이프라인 모멘텀에 기반해서 매수세가 유입되고 있다는게 임 연구원의 분석이다. 그는 “올해 제약·바이오 업종은 과거처럼 강하게 주가가 리레이팅 되는 것은 어려울 것”이라면서도 “임상 3상을 진행하고 있는 곳과 미국 식품의약국(FDA)승인을 기다리는 품목등이 있어 개별적인 R&D모멘텀은 소멸되지 않을 것”이라고 전망했다.

이 밖에도 현재 JP모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 있는 것도 외국인의 수급에 영향을 미쳤다는 분석이다. JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 오는 7일부터 사흘간 열리는 글로벌 최대 제약·바이오 행사다. 앞선 컨퍼런스에서 한미약품(128940)과 유한양행(000100)이 컨퍼런스 참석 이후 대규모 계약을 성사시킨 바 있다. 진홍국 한국투자증권 연구원은 “임상 초기단계에 있는 업체들은 기술수출을, 후기단계에 있는 업체들은 마케팅 파트너 혹은 수주계약 체결을 향후 기대할 수 있다”고 밝혔다.

특히 외국인이 셀트리온 다음으로 가장 많이 사들인 LG화학(051910)도 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 참여하는 것으로 나타나 주목된다. LG화학은 국내 1위 전기차 배터리 생산업체이면서도 바이오 사업도 진행해 차세대 먹거리도 준비중이다. LG화학은 오는 9일 컨퍼런스에서 발표자로 나서 대사질환, 면역항암제등 전반적인 파이프라인을 소개할 예정이다.

임동락 연구원은 “과거 사례를 보면 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 일정부분 주가에 영향을 미쳐왔다”며 “다만 기대요인으로 시장에서 선 반영된 부분이 있어 실제 성과 도출이 있을 때 주가의 연속성이 발휘될 것”이라고 설명했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 2019년 글로벌 제약바이오 '5가지 관전 포인트' (0) | 2019.01.03 |

|---|---|

| 올해 누가 제약바이오주 열풍 이끌까, 신약개발과 수출 기대주 많아 (0) | 2019.01.03 |

| 글로벌 토종신약 ‘봇물’…1조대 기술수출 줄섰다 (0) | 2019.01.02 |

| '개미' 코스닥 매수상위 10종목 중 9개 마이너스 수익 (0) | 2019.01.02 |

| 올 5대 토종신약 탄생하나..."마지막 관문만 남아" (0) | 2019.01.02 |

글

http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=96283

============================================================

대웅 ‘나보타’ 美 승인으로 포문…한미·종근당 기술수출 기대

바이로메드 미국 최초 유전자가위 임상 승인에 기업가치 급상승

기해년 새해에도 내수 부진과 약가 인하 압박, 금리 인상 등 제약업계에 전반적으로 위기설이 점쳐지고 있지만 대박을 기대하게 하는 신약 시판허가와 임상시험 결과가 줄줄이 기다리고 있어 난국을 돌파할지 주목되고 있다. 올해 중대한 고비에 서있는 대표기업인 대웅제약, 한미약품, 종근당, SK바이오팜, 바이로메드의 파이프라인을 확인해 봤다.

대웅제약 ‘나보타‘ 2월 美 FDA 승인 기대

안구건조증 치료제 기술 가능성 높아

우선 대웅제약의 나보타가 내달 2일 미국 FDA 허가 승인 결정으로 포문을 연다. 회사는 2017년 매출 업계 3위에서 지난해 3분기 누적 기준 5위로 내려앉았고, 여기에 직원에 대한 폭언논란까지 있었던 만큼 힘든 한해를 보냈다. 이런 가운데 대웅제약은 올해 보툴리눔톡신 '나보타'에 큰 기대를 걸고 재도약에 나선다.

나보타는 현재 FDA와 유럽의약품청(EMA)에서 동시에 허가 심사를 진행 중이다. 앞서 지난 해 8월에는 캐나다에서 판매 허가를 받았고 이미 5년간 3000억 원의 수주 계약이 체결된 상태로 국산 보툴리눔톡신 제제로는 처음으로 선진국 시장에 진출하면서 매출 급증이 예상된다.

또 추가적으로 기대되는 신약에는 한올바이오파마와 공동 개발 중인 안구건조증 치료제 ‘HL036’로 미국 임상2a를 이미 진행했고 지난해 10월 시카고 안과학회에서 긍정적 결과를 발표한 바 있다. 기존 치료제에는 엘러간의 ‘레스타시스’와 샤이어의 ‘자이드라’가 전부인 가운데 안구건조증 치료제 시장규모가 3.8조원 수준인 만큼 기술수출에 대한 기대감이 커지고 있다. 수출성사 시 대웅제약은 50%의 권리를 행사할 수 있다.

임상 3상에 돌입하는 HL036은 안구건조증 치료제를 1차 타깃 적응증으로 개발하고 있으며 회사는 향후 당뇨병성 망막증, 황반변성증으로 적응증을 확대할 계획이다.

한미약품 R&D 모멘텀 다수보유로 성장 견인 전망

바이오 신약 ‘롤론티스’ 및 폐암치료제 ‘포지오티닙’ 순항

한미약품은 작년 1분기 0.8%에 그치는 성장으로 스타트를 끊었지만 이후 꾸준한 매출 성과를 보이면서 2018년에 10% 성장을 달성할 것으로 전망되고 있다. 현재 회사는 국내 제약기업 중 최다 R&D 모멘텀을 보유 중이다.

한미약품이 보유중으로 가장 기대되는 신약에는 미국 스펙트럼사에 기술수출한 첫 바이오 신약 ‘롤론티스’와 폐암치료제 ‘포지오티닙’을 꼽을 수 있다.

지난해 혁신지료제(BTD) 지정에 실패한 포지오티닙은 올해 BTD 재신청 없이 연내 신속승인 신청을 목표로 진행할 계획이다. 올 1분기 임상 2상 환자등록을 완료하고 내년 하반기 중간 결과가 발표될 것으로 보인다. 때문에 업계에서는 2020년 신속승인을 받을 것으로 전망하고 있으며 2021년 3상이 완료되고 최종 시판허가는 2023년이 될 것으로 점쳐지고 있다.

호중구감소증 치료제 ‘롤론티스’는 4분기 FDA 허가가 기대된다. 롤론티스는 한미약품의 핵심 플랫폼 기술 ‘랩스커버리’가 적용된 첫 번째 바이오 신약으로 지난달 27일 생물의약품 허가신청을 냈고 회사는 2020년 상반기 품목 허가를 획득할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

또 얀센에 기술 수출한 당뇨·비만치료제도 올 3월 임상 2상이 완료된 이후 4분기 중 임상 3상을 진행할 것으로 예상되며 임상 3상 진입 시 얀센으로부터 추가 마일스톤이 기대된다.

종근당 이중항체 후보물질 ‘CKD-702’ 전임상 완료 예정

전임상 단계서 기술이전 계약시 평균 3억 달러 체결

지난해 매출상위 제약사 중 가장 안정적 실적이 예상되는 종근당은 자사 최초의 바이오 신약으로 이중항체 후보물질 ‘CKD-702’에 큰 기대를 걸고 있다. 현재 미국에서 전임상을 진행하고 있으며 올 하반기 전임상이 완료될 것으로 전망된다.

회사는 CKD-702가 표적항암제에 내성을 가진 비소세포폐암 동물실험에서 우수한 항암효과를 나타냈다고 밝혔으며 폐암뿐만 아니라 위암 등 다른 고형암 치료제로의 개발 가능성도 확인했다.

주목할 점은 이중항체가 최근 면역관문억제제 및 CAR-T와 같은 면연항암제들이 크게 부각 받으면서 업계 관심이 높아지고 있다는 것. 아직까지 대부분의 이중항체는 임상 1,2상의 초기 단계로 현재 FDA나 유럽 EMA의 승인을 획득해 상용화된 제품은 3개에 불과해 성장가능성도 매우 높은 상태다.

또 이중항체 후보물질의 경우 그동안 평균적으로 전임상 단계에서 기술이전 계약이 체결됐으며 각 후보 물질 당 평균 3억 달러 규모로 체결됐다. 실제로 얀센이 마크로제닉스사의 전임상 단계 이중항체를 7.4억 달러에 도입하는 대형 계약을 체결한 바 있다.

한편 이중항체 플랫폼 기술을 보유한 제약바이오사는 한미약품, 녹십자, 파맵신, 에이비엘바이오 등이 기술을 보유하고 있으며 종근당은 올해 후보물질 전임상 완료로 기술 계약 체결 가능성을 높이고 있다.

SK바이오팜 R&D 성과로 나스닥 진출 검토

뇌전증 치료제 ‘세노바메이트’ 美 진출 시 1조 기대

SK가 100% 출자한 SK바이오팜의 미국 시장 진출이 본격화 될 것으로 전망되고 있다. 회사는 국내 제약바이오기업 중 가장 많은 16개의 신약 후보 물질을 FDA로부터 승인 받아 역량을 인정받고 있다.

특히 올해는 SK바이오팜이 미국 재즈社에 기술수출한 수면장애 치료 신약 '솔리암페톨'의 허가가 기대되고 있다. 당초 지난해 판매허가가 예상됐으나 라벨 문구 수정 등으로 인해 검토 기간이 오는 3월20일로 심사 연장됐다. 회사는 지난 2011년 JAZZ와 글로벌 임상 3상을 공동 진행하는 조건으로 솔리암페톨의 기술수출 계약을 맺었다

또 다른 기대주인 뇌전증(간질) 치료제 ‘세노바메이트’의 미국 허가도 지난해 11월 신청했다. 통상적으로 FDA의 판매 허가 절차가 10개월에서 1년가량 걸리는 것을 감안하면 연내 판매 허가가 나올 것으로 기대된다. 회사는 미국 판매 시기를 2020년으로 보고 있으며 출시가 현실화 될 경우 지난해 미국 시장에서만 약 1조원의 매출을 기록한 시장 선도 제품인 빔팻(UCB제약)에 필적하는 매출을 올릴 것으로 전망하고 있다.

SK바이오팜은 이러한 성과를 바탕으로 내년 국내 또는 미국 나스닥 상장을 검토 중이며 시장에서는 세노바메이트의 가치를 5조4100억원, 솔리암페톨의 가치를 8072억원으로 추정하고 있다.

바이로메드 미국 최초 유전자가위 임상 승인

‘VM-202’, 올 상반기 美 3상 결과 발표 기대

바이로메드의 ‘VM-202 DPN’(통증성 당뇨병선 신경병증)는 세계가 주목하는 파이프라인으로 임상 3상이 성공적으로 완료되면 혁신 DNA신약으로서 전 세계에서 의약품 판매 기대 가능성이 높아진다.

FDA는 지난해 11월 임상 1/2상 임상시험계획의 신청을 승인했는데 이는 미국에서 3세대 유전자가위(CRISPR)를 인체에 적용하는 첫 임상시험으로 기록됐다는 데 의미가 크다.

VM-202는 DNA치료제로 현재 DPN 환자와 PAD(허혈성 족부궤양) 환자대상으로 미국 3상을 진행 중이다. 특히 DPN 환자 약물투여 추적 관찰이 올 4월 마무리 예정으로 상반기 내 3상 결과가 발표 될 것으로 전망된다. 회사는 이후 장기간 지속되는 진통효과로 적응증을 넓혀간다는 계획이다

때문에 글로벌 신약 임상이 성공적으로 완료되는 2020년 전후 기업 가치는 크게 변화가 있을 전망이다. 현재 글로벌 DPN 의약품 시장은 3~4조원으로 추정되고 있으며 처방 진통제 주요제품인 화이자의 ‘리리카’가 연매출 5조원 이상 기록되는 블록버스터란 점을 감안하면 업계에서는 최소 4조원 이상의 파이프라인 가치를 예상하고 있다.

약업계 한 관계자는 “국내 제약·바이오 기업들이 그동안 R&D에 투자한 성과가 지난해부터 결실을 맺고 있는 가운데 아는 올해 기술수출과 제품출시로 이어지면서 신약개발의 이정표가 되는 한해가 될 것”이라고 전망했다.

Tag

출처 : 팜뉴스(http://www.pharmnews.com)

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 올해 누가 제약바이오주 열풍 이끌까, 신약개발과 수출 기대주 많아 (0) | 2019.01.03 |

|---|---|

| 바이오株에 꽂힌 외국인…셀트리온·바이로메드 집중 매수 (0) | 2019.01.03 |

| '개미' 코스닥 매수상위 10종목 중 9개 마이너스 수익 (0) | 2019.01.02 |

| 올 5대 토종신약 탄생하나..."마지막 관문만 남아" (0) | 2019.01.02 |

| 바이로메드 "미국 임상 3상 결과 내년 나와...글로벌 파마 도약 원년 될 것" (0) | 2019.01.01 |

글

(서울=연합뉴스) 임미나 기자 = 주식시장에서 '개미'로도 불리는 개인 투자자들이 지난해 코스닥시장에서 투자를 늘렸다가 고배를 마신 것으로 나타났다.

2일 한국거래소에 따르면 개인 투자자들은 지난해 코스닥시장에서 3조8천293억원어치를 순매수했다.

개인 투자자의 코스닥 순매수액은 2016년 5조7천488억원에서 2017년 6천683억원으로 줄었다가 지난해 다시 큰 폭으로 늘었다. 특히 작년 1월 코스닥이 900선을 돌파하면서 개인들의 투자가 늘어 1분기에만 1조8천1억원의 순매수를 기록했다.

이에 비해 기관은 지난해 9천922억원어치를 순매도했고 외국인도 6천60억원어치를 팔아치웠다. 외국인은 3년 만에 순매도로 전환한 것이다.

◇ 최근 3년간 투자자별 코스닥시장 매매 현황(단위 억원)

| 구 분 | 외국인 | 기관 | 개인 |

| 2018년 | -6,060 | -9,922 | 38,293 |

| 2017년 | 31,282 | -17,958 | 6,683 |

| 2016년 | 10,207 | -44,705 | 57,488 |

개인들은 이처럼 지난해 코스닥시장에서 가장 적극적인 투자 주체였지만 성과는 저조했다.

지난해 개인 순매수 상위 10개 종목의 주가 수익률을 보면 전년 말 대비(신규 상장사는 시초가 대비) 주가가 오른 종목은 에이비엘바이오(48.1%) 1개사에 불과했다. 에이비엘바이오는 지난달 19일 코스닥에 입성한 종목이다.

◇ 2018년 주요 투자자별 코스닥 순매수 상위 10종목 및 수익률(단위 %)

| 구분 | 외국인 | 기관 | 개인 | |||

| 순위 | 종목명 | 수익률 | 종목명 | 수익률 | 종목명 | 수익률 |

| 1 | 카페24 | 29.9 | CJ ENM | -12.6 | 셀트리온헬스케어 | -29.3 |

| 2 | 바이로메드 | 55.5 | 와이지엔터테인먼트 | 64.6 | 인터플렉스 | -75.8 |

| 3 | 에이치엘비 | 106.7 | 에스엠 | 50.7 | 테스 | -68.2 |

| 4 | 펄어비스 | -16.0 | 바이로메드 | 55.5 | 동구바이오제약 | -39.7 |

| 5 | 메디톡스 | 22.5 | 신라젠 | -21.4 | 올릭스 | -5.0 |

| 6 | 셀트리온제약 | 3.8 | 서울반도체 | -30.5 | 재영솔루텍 | -39.0 |

| 7 | 더블유게임즈 | 15.7 | 에스모 | 141.7 | JTC | -52.1 |

| 8 | 유니테스트 | -18.0 | 제넥신 | -0.5 | 아이큐어 | -43.5 |

| 9 | 미래컴퍼니 | -42.8 | 삼천당제약 | 146.0 | 에이비엘바이오 | 48.1 |

| 10 | SK머티리얼즈 | -16.1 | JYP Ent. | 120.0 | 아모텍 | -63.5 |

이에 비해 개인들이 가장 많이 사들인 셀트리온헬스케어[091990]는 29.3%나 하락했고 인터플렉스[051370](-75.8%), 테스[095610](-68.2%), 동구바이오제약[006620](-39.7%), 올릭스(-5.0%), 재영솔루텍[049630](-39.0%), JTC[950170](-52.1%), 아이큐어[175250](-43.5%), 아모텍[052710](-63.5%) 등도 마이너스 수익률을 기록했다.

이에 따라 개인 순매수 상위 10개 종목의 단순 평균 수익률은 -36.8%였다.

개인들이 주로 산 IT와 제약 업종의 주가가 부진했던 탓이 크다.

반도체 경기 하강 우려와 미국발 IT 업종의 '어닝 쇼크'(실적충격) 영향으로 코스닥 IT 부품 업종의 지난해 수익률은 -16.7%였다. 제약·바이오 업종 역시 분식회계 논란과 회계감리 이슈 등 악재가 이어져 수익률이 좋지 못했다.

반면 기관과 외국인이 사들인 코스닥 순매수 상위 10개 종목의 수익률은 상당히 높았다.

기관은 순매수 상위 10개 종목 중 6개의 주가가 상승하면서 단순 평균 수익률이 51.4%에 달했다.

기관에 높은 수익을 안겨준 종목은 와이지(YG)엔터테인먼트[122870](64.6%), 에스엠[041510](50.7%), 바이로메드(55.5%), 에스모[073070](141.7%), 삼천당제약[000250](146.0%), JYP Ent.(120.0%) 등이다.

이에 비해 CJ ENM(-12.6%), 신라젠[215600](-21.4%), 서울반도체(-30.5%), 제넥신[095700](-0.5%) 등 4개 종목은 평가 손실을 냈다.

외국인도 순매수 상위 10개 종목 중 6개의 주가가 올라 단순 평균 수익률이 14.1%에 달했다.

종목별로는 카페24[042000](29.9%), 바이로메드[084990](55.5%), 에이치엘비[028300](106.7%), 메디톡스[086900](22.5%), 셀트리온제약[068760](3.8%), 더블유게임즈[192080](15.7%) 등의 주가가 올랐고 펄어비스[263750](-16.0%), 유니테스트[086390](-18.0%), 미래컴퍼니[049950](-42.8%), SK머티리얼즈[036490](-16.1%) 등은 하락했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 바이오株에 꽂힌 외국인…셀트리온·바이로메드 집중 매수 (0) | 2019.01.03 |

|---|---|

| 글로벌 토종신약 ‘봇물’…1조대 기술수출 줄섰다 (0) | 2019.01.02 |

| 올 5대 토종신약 탄생하나..."마지막 관문만 남아" (0) | 2019.01.02 |

| 바이로메드 "미국 임상 3상 결과 내년 나와...글로벌 파마 도약 원년 될 것" (0) | 2019.01.01 |

| 2019 기대되는 신약 Best 5 | 세노바메이트(SK바이오팜)·롤론티스(한미약품)·VM202(바이로메드) 돋보이네 (0) | 2018.12.31 |

글

신라젠·SK바이오팜·바이로메드 등

임상 3상 완료·FDA 허가 기대

블록버스터 의약품 나올 확률 높아

[서울경제] 국내 제약사들의 신제품들이 줄줄이 개발 및 시판을 위한 마지막 관문을 눈 앞에 두고 있다. 이에 따라 새해 토종 신약들의 세계 시장 진출이 봇물을 이룰 전망이다.

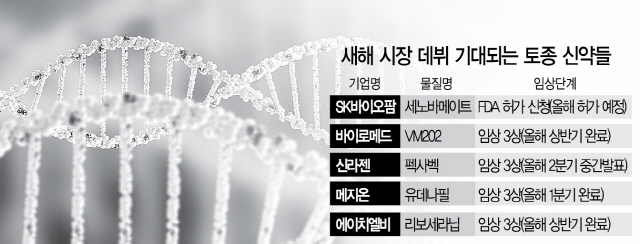

현재 막바지 임상시험을 진행 중이거나 해외 보건당국에 승인신청 상태인 주요 국산 신약으로는 다섯 가지가 꼽힌다. SK(034730)바이오팜의 뇌전중(간질)치료제인 ‘세노바메이트’ 신라젠(215600)의 면역항압제 ‘펙사벡’, 메지온(140410)의 희귀심장질환 치료제 ‘유데나필’, 바이로메드(084990)의 당뇨병성 신경병증 치료제 ‘VM202’, 에이치엘비(028300) 자회사 LSK바이오파마의 위암치료제 ‘리보세라닙’ 등이다.

이중 기장 진척 속도가 빠른 것은 세노바메이트다. SK바이오팜은 지난해 11월부터 해당 제품에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 심사를 받고 있다. FDA승인이 연내에 나올 가능성이 있다는 게 제약업계의 대체적인 분석이다. SK바이오팜 관계자는 “미국은 전 세계 뇌전증 치료제 시장의 80%를 차지하고 있는 만큼 허가만 나면 미국에서만 연간 1조원의 매출을 기대할 수 있을 것”이라고 설명했다. 시장조사기관 글로벌 데이터에 따르면 전세계 뇌전증 치료제 시장 규모는 2022년 약 7조원 규모에 달할 전망이다.

다른 4개의 신약들은 임상실험의 마지막 단계인 3상을 진행 중이다. 그중 메지온의 유데나필은 이르면 올해 1·4분기중 임상 3상 결과를 내놓은 뒤 FDA 등에 허가 신청에 나설 것으로 보인다. 유데나필은 현재 미국과 우리나라의 보건당국으로부터 각각 ‘희귀의약품’으로 지정된 상태다. 미국에선 희귀의약품이 FDA의 심사를 통과할 경우 7년간 현지에서 판매 독점권을 가질 수 있다.

바이로메드의 VM202와 LSK바이오파마의 리보세라닙도 각각 이번 상반기중 임상 3상을 완료할 가능성이 있다. 이후 국내외 보건당국의 허가를 얻는다면 상당한 시장점유 효과를 낼 수 있다는 게 관련업계의 분석이다. 김선영 바이로메드 대표도 최근 서울경제신문과의 인터뷰에서 “글로벌 시장조사기관들이 VM202이 출시될 경우 연 최저 5조원에서 최고 18조원의 매출을 올릴 것으로 보고 있다”고 소개한 바 있다. 리보세라닙의 경우 이번 임상을 통해 위암 치료효과가 증명되면 향후 보건당국의 심사를 거쳐 연간 2조원 이상 규모인 글로벌 위함 치료제 시장을 겨냥할 수 있게 된다.

신라젠의 펙사벡은 이르면 오는 2·4분기중 임상3상의 중간결과를 발표할 것으로 보인다. 앞서 실시된 임상 2a상에선 환자 2명에서 암세포 완전 사멸의 결과가 나왔기 때문에 이번 3상 중간결과발표에 대한 관련업계와 투자자들의 기대감도 높아진 상황이다. 신라젠은 펙사벡에 대해 단독 요법 뿐 아니라 면역관문 억제제와의 병용요법, 표적 항암제와의 병용요법 등으로도 용법을 확대하는 방안을 모색 중이어서 개발 성공시 그만큼 시장성이 높아질 수 있다.

이들 5대 토종 신약이 임상 3상 완료 및 미국 시판 허가의 관문을 통과하게 된다면 한국 제약산업의 국제적 위상도 덩달아 높아질 수 있다. 한 신약개발업체 관계자는 “글로벌 임상 3상 성공 및 미국 시판 허가가 갖는 의미는 남다르다”며 “기술수출을 넘어 의약품 상용화와 블록버스터 의약품 탄생으로 갈 수 있는 길을 여는 것이기 때문”이라고 말했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 글로벌 토종신약 ‘봇물’…1조대 기술수출 줄섰다 (0) | 2019.01.02 |

|---|---|

| '개미' 코스닥 매수상위 10종목 중 9개 마이너스 수익 (0) | 2019.01.02 |

| 바이로메드 "미국 임상 3상 결과 내년 나와...글로벌 파마 도약 원년 될 것" (0) | 2019.01.01 |

| 2019 기대되는 신약 Best 5 | 세노바메이트(SK바이오팜)·롤론티스(한미약품)·VM202(바이로메드) 돋보이네 (0) | 2018.12.31 |

| 코스닥, 올해 시총 '점프왕'은?… 순위 변동 활발 (0) | 2018.12.31 |

글

http://news.hankyung.com/article/201812318414f

2019년 김선영 박사님과 함께 글로벌 대형 제약 회사의 주주가 되어 보시지요. !

VM-202 DPN / PAD / ALS에 이은

2021년 새로운 4개의 신약 임상 시작 또한 크게 기대됩니다.

회사는 성장하고 주주인 저는 그냥 묵묵히 기다릴 뿐입니다. 어차피 노후 대비용 자금이니 믿고 기다리는 수 밖에 없네요. 역시 투자에서 가장 어려운 것은 인내하고 기다리는 것입니다. 큰 결실을 기대하면서 기다리는 농부의 마음자세로..

============================================================

"2019년은 바이로메드(254,00010,400 4.27%)가 글로벌 파마로 도약하는 원년이 될 겁니다."

김선영 바이오메드 대표(사진)는 자신감 넘치는 목소리로 이렇게 올해를 전망했다. 이 회사는 당뇨병성 신경병증(DPN) 유전자 치료제 'VM202-DPN'을 상용화하는 데 온힘을 쏟고 있다. 오는 5월 이 회사의 당뇨병성신경병증(DPN) 유전자 치료제 'VM202-DPN'에 대한 임상 3상이 완료된다. 늦어도 8월에 임상 결과를 발표할 예정이다. 등록 환자 수는 500명에 육박한다. 김 대표는 "이렇게 큰 규모의 임상은 많지 않다"고 했다.

바이로메드가 주목받는 이유

VM202-DPN이 주목받는 까닭은 블록버스터 신약이 될 수 있는 잠재력 때문이다. 미국에 출시되면 연간 최대 18조원의 매출을 올릴 것이라는 예측이 나온다. DPN은 당뇨로 인해 말초신경을 둘러싸고 있는 신경세포가 손상돼 엄청난 통증을 일으키는 질환이다. 당뇨 환자의 30~50%가 이 병을 앓고 있다. 미국 당뇨 환자는 약 3000만 명에 달한다.

VM202-DPN은 체내에서 간세포성장인자(HGF) 단백질을 대량 생산해 새로운 혈관을 생성하고 손상된 신경을 재생하는 유전자 치료제다. 김 대표는 "통증을 획기적으로 완화하는 것은 물론 신경세포를 복구하는 세계 최초의 근본 치료제"라고 설명했다.

리리카를 포함한 기존 합성 의약품은 효과가 있는 환자가 전체의 30~40%에 불과하다. 그러다 보니 마약성 진통제를 사용하는 경우가 많다. 그는 "마약성 의약품의 오남용은 미국에서 매우 중요한 문제"라며 "미국 정부가 우리 치료제를 주목하는 가장 큰 이유 중 하나"라고 했다.

미국 식품의약국(FDA)은 지난 5월 VM202-DPN을 첨단재생의약치료제(RMAT)으로 지정했다. RMAT으로 지정되면 허가에 걸리는 시간을 최대 1년 줄일 수 있다. 그는 "미국 시민에게 큰 도움이 되니 우선적으로 처리하겠다는 것"이라고 분석했다.

VM202 상용화 착실히 준비

이처럼 커다란 기대를 한 몸에 받으며 바이로메드는 지난해 차근차근 이 치료제를 상업화할 준비를 해왔다. 지난 7월 사모펀드 운용사와 합작법인 제노피스를 세워 미국 샌디에이고에 있는 플라스미드 유전자 생산시설을 인수했다. FDA에 판매 허가를 신청하려면 생산시설을 확보해야 한다.

김 대표는 "플리스미드 유전자는 아직 상용화 사례가 없다"며 "기술적으로 어려운 것은 아닌데 생산표준을 우리가 처음 만들어야 하기 때문에 부담감이 있다"고 했다. 이어 "판매 허가를 받은 뒤 3~4년 안에 발생할 수 있는 수요량은 충분히 소화할 수 있는 생산량"이라며 "내년 상반기까지 의약품 제조·품질 관리 인증을 받을 계획"이라고 했다.

회사 조직 및 운영 측면에서도 세계 시장에 진출할 채비를 갖추고 있다. 지난 8월 단독 대표로 나선 김 대표는 글로벌사업본부를 신설하는 등 조직을 재구성하고 부서 인력을 20~30명으로 대폭 늘렸다. 그는 "예산의 상당 부분을 미국 임상에 쓰고 있기 때문에 직원들이 외국어 능력이 뛰어나고 국제적인 비즈니스 감각이 있어야 한다"며 "앞으로도 임상을 미국 중심으로 진행할 계획이기 때문에 지속적으로 유능한 인력을 충원할 것"이라고 밝혔다.

김 대표는 임상 3상을 성공적으로 마친 후 어떤 행보를 생각하고 있을까. "서두를 필요 없다고 생각한다"는 답이 돌아왔다. 그는 "우리는 모든 것을 움직일 수 있는 능력과 자금을 가지고 있다"며 "기술이전 얘기를 많이 하는데 기술이전을 한 국내 바이오 기업 중 어떤 기업도 우리에게 바람직한 길을 보여주지 못했다"고 했다. 기술이전은 미성숙한 기술을 타사에 파는 것인데 VM202는 이미 성숙한 기술이라는 설명도 덧붙였다.

그는 직접 영업할 생각은 없다고 못박았다. 김 대표는 "다국적 제약사의 유통망을 이용하기 위해 판매권을 팔든 충분한 대가를 받고 기술이전을 하든 다양한 길을 모색하고 있다"며 "일단 판매 허가를 받으면 우리가 '갑'이 된다고 본다"고 강조했다.

2021년에 임상 4개 시작현재 미국에서 또 다른 임상 3상이 진행 중이다. 당뇨병성궤양(PAD)에 대한 임상이다. 지금 VM202-DPN에 집중하고 있어 아직 VM202-PAD에 대한 RMAT 지정 신청은 못한 상태다. JP모간 헬스케어 콘퍼런스가 끝난 후 오는 2월께 신청할 계획이다.

미국에서 임상 승인을 받은 지 거의 2년이 지난 루게릭병에 대한 임상 2상은 아직 실시하지 않고 있다. DPN 임상 3상에 우선순위가 다소 밀렸고 임상에 필요한 유전자 양이 DPN보다 많아 시간이 오래 걸린다고 설명했다.

바이로메드는 올 하반기에 2021년께 새로운 신약 후보물질에 대한 임상 4개를 시작하기로 결정했다. 미국에서 3개, 국내에서 1개를 진행할 계획이다. 고형암, 허혈성 신경질환, 신경성 근육질환, 루게릭병을 대상으로 한다.'캐시카우'를 만들기 위해 2011년 설립한 천연물 연구팀에서도 다발성경화증, 전립선비대증 등에 대한 천연물 신약 연구 성과가 속속 나오고 있다. 김 대표는 "동아제약에서 온 손미원 R&D센터장이 큰 역할을 하고 있다"며 "천연물 의약품에 대한 미국 임상을 계획 중"이라고 밝혔다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| '개미' 코스닥 매수상위 10종목 중 9개 마이너스 수익 (0) | 2019.01.02 |

|---|---|

| 올 5대 토종신약 탄생하나..."마지막 관문만 남아" (0) | 2019.01.02 |

| 2019 기대되는 신약 Best 5 | 세노바메이트(SK바이오팜)·롤론티스(한미약품)·VM202(바이로메드) 돋보이네 (0) | 2018.12.31 |

| 코스닥, 올해 시총 '점프왕'은?… 순위 변동 활발 (0) | 2018.12.31 |

| 바이로메드는 내년 상반기 당뇨병성 신경병증 치료제 VM202-DPN에 대한 임상 3상 결과를 발표 (0) | 2018.12.31 |

글

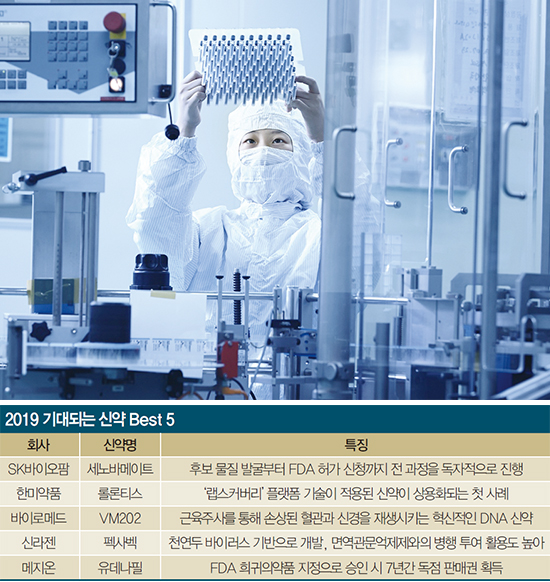

2019 기대되는 신약 Best 5 | 세노바메이트(SK바이오팜)·롤론티스(한미약품)·VM202(바이로메드) 돋보이네

설정

트랙백

댓글

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=024&aid=0000061232&sid1=001

=========================================================

국내 제약·바이오 업계가 다시 한 번 기지개를 켜고 있다. 삼성바이오로직스 분식회계 의혹, 연구개발비 자산화 논란 등 여러 악재에도 불구하고 기술수출 낭보가 잇따라 들려오면서 신약이 반도체를 이을 신성장동력으로 떠올랐다. 지난 2015년 한미약품의 독주 때와는 분위기가 다르다. 유한양행, 코오롱생명과학, 인트론바이오 등 수천억원대 기술수출에 성공한 기업이 한둘이 아니다. 2018년 11월에만 5개 회사가 3조5000억원 규모의 기술수출 계약을 체결하며 신약 시장 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다.

2019년 새해에는 더 많은 결실이 기다리고 있다. 글로벌 임상 3상 완료 또는 미국 FDA(식품의약국) 허가와 같은 신약 개발 ‘빅 이벤트’를 앞두고 있는 곳이 적잖다. 그동안 연구개발 투자를 꾸준히 늘려온 국내 제약·바이오 기업들의 값진 결과물이 하나둘 실체를 드러내고 있다는 평가다. 특히 최근에는 다국적 제약사나 글로벌 바이오벤처와 손잡고 오픈 이노베이션(잠깐용어 참조)에 적극적으로 나서는 기업이 늘면서 성공 가능성이 더욱 높아졌다.

업계 안팎에서는 국내 신약 개발 수준이 한 단계 업그레이드됐다는 데 한목소리를 낸다. 이제는 기술수출 자체에 의미를 두는 단계를 넘어서 상용화는 물론 시장에서 선택받는 제품이 되는 것을 목표로 삼아야 한다는 것이다. 2019년은 국내 업체의 신약 개발 성과가 본격적으로 개화하는 시기다. 어떤 신약이 국내 제약·바이오 산업을 또 한 단계 도약시킬 잠재력을 갖고 있을까. 증권사 제약·바이오 담당 애널리스트의 추천을 받아 ‘2019년 주목할 만한 신약 베스트 5’를 뽑아봤다. 2019년 미국 FDA 허가 등 신약 개발 ‘빅 이벤트’를 앞두고 있는 국내 업체가 적잖다. <SK케미칼 제공>

2019년 미국 FDA 허가 등 신약 개발 ‘빅 이벤트’를 앞두고 있는 국내 업체가 적잖다. <SK케미칼 제공>

▶1.SK바이오팜 ‘세노바메이트’

SK바이오팜이 자체 개발한 ‘세노바메이트’는 뇌전증 신약이다. 뇌전증은 뇌의 특정 부위에 있는 신경세포가 흥분해 발작이 반복적으로 나타나는 질환으로 흔히 ‘간질’이라고 불리기도 한다. 지금까지 여러 치료제가 출시됐지만 환자의 절반가량은 여전히 발작 증상으로 고통받고 있어 새 치료제에 대한 요구가 적잖은 상황이다. 세노바메이트는 임상 2상, 3상의 진행 결과 경쟁약 대비 높은 ‘발작 빈도 감소율’을 보여 기대를 모은다.

SK바이오팜이 세노바메이트 개발을 시작한 것은 2001년부터다. 후보 물질 발굴부터 FDA 허가 신청까지 전 과정을 독자적으로 진행했다. 미국과 한국을 포함한 23개국 2400여명을 대상으로 한 임상시험도 마쳤다. FDA 허가를 받으면 2020년 상반기 중 미국 판매가 가능할 것으로 예상된다. 주요 경쟁 약물로 꼽히는 ‘빔팻’은 미국에서 약 1조원 규모 시장을 형성하고 있다. KB증권에 따르면 전 세계 뇌전증 치료제 시장은 2018년 61억달러(약 6조8412억원)에서 2021년 92억달러(약 10조3178억원)로 확대될 전망이다.

▶2.한미약품 ‘롤론티스’

탄탄한 신약 파이프라인을 자랑하는 한미약품은 2019년 기대감이 가장 큰 제약사 중 하나다. 이목을 끄는 것은 미국 스펙트럼에 기술수출한 호중구감소증 치료제 ‘롤론티스’다. 호중구감소증은 백혈구의 일종인 호중구가 비정상적으로 줄어들어 면역력이 현저하게 떨어지는 증상. 항암치료를 받으면 호중구를 생산하는 골수 기능이 저하돼 빈번하게 나타난다. 2012년 기술수출 이후 2건의 3상 임상을 통해 유효성과 안전성 점검을 마친 롤론티스는 연내 BLA(생물의약품허가) 신청을 앞두고 있다. 빠르면 2019년 FDA허가도 가능할 전망이다.

롤론티스가 예정대로 FDA 허가를 받게 되면 한미약품의 ‘랩스커버리’ 플랫폼 기술이 적용된 신약이 상용화한 첫 사례로 기록된다. 경쟁 약물 가운데 1등 제품인 ‘뉴라스타’는 지난해 45억3000만달러(약 5조849억원)의 매출을 올린 블록버스터 약물이다. 허혜민 키움증권 애널리스트는 “주 1회 투여해야 하는 뉴라스타와 바이오시밀러에 비해 롤론티스는 3주간 약효가 유지돼 경쟁력을 갖췄다. 환자 선호도가 높아 상용화되면 최대 연간 1조원까지 매출이 나올 수 있을 것”이라고 예상했다.

▶3.바이로메드 ‘VM202’

바이로메드는 자체 개발한 신약으로 미국 시장 진입 준비에 한창이다. 바이로메드의 ‘VM202’는 근육에 주사하는 유전자치료제로 HGF(간세포성장인자) 단백질을 생성하도록 하는 기능을 한다. 현재 미국에서 당뇨병성신경병증(DPN)과 허혈성족부궤양(PAD) 환자들을 대상으로 임상 3상을 진행 중이다. DPN은 환자 493명을 대상으로 한 약물 투여가 끝나고 결과를 기다리고 있다. 2019년 6~7월이면 추적 관찰 결과가 나온다. 결과가 나오는대로 FDA에 허가 신청서를 제출한다는 계획이다.

당뇨병성신경병증은 당뇨병 환자의 30~50%에서 발병하는 주요 합병증으로, 말초신경 손상과 신경혈관의 허혈(혈관이 막히거나 좁아지는 것)로 인해 발생하는 것으로 추정된다. 그중에서도 감각장애, 불면증 등을 수반하는 통증성 당뇨병성신경병증(PDPN) 환자 중 5~20%가 앓고 있다. PDPN 환자의 일부가 통증 완화를 위해 진통제나 항우울제를 복용하는데 리리카나 뉴론틴과 같은 진통제는 일시적인 효과만 있고 마약성 진통제의 경우 심각한 부작용을 동반한다.

VM202가 상용화되면 연간 3조~4조원 규모인 글로벌 PDPN 처방약 시장의 상당 부분을 차지할 수 있을 것으로 기대된다. 강양구 현대차증권 애널리스트는 “VM202는 근육주사를 통해 손상된 혈관과 신경을 재생시키는 혁신적인 DNA 의약품이다. 안전한 데다 통증 감소 효과가 훨씬 뛰어나다. 임상 3상 완료 시 PDPN뿐 아니라 진통제 시장까지 진출할 수 있는 잠재력이 있다”고 말했다.

▶4.신라젠 ‘펙사벡’

면역항암제는 최근 항암제 시장에서 가장 주목받는 분야다. 올해 노벨의학상이 면역항암제 분야에 주어지면서 개발과 투자 열기는 더욱 뜨거워지고 있다. 현재까지 면역항암제로 상업화에 성공한 제품은 2015년 미국 FDA 승인을 받은 암젠의 임리직(Imlygic)이 유일하다. 인류 최초의 백신인 천연두 바이러스를 기반으로 개발된 신라젠의 면역항암제 ‘펙사벡’에 관심이 쏠리는 이유다.

펙사벡은 전 세계 약 20개국에서 600여명의 간암 환자를 대상으로 글로벌 임상 3상을 진행 중이다. 2019년 상반기에 무용성 평가(개발 중인 약이 치료제로서의 가치가 있는지를 따져 임상 지속 여부를 판단하는 것) 결과가 나올 예정이다. 앞서 간암 말기 환자 30명을 대상으로 한 임상 2a상에서 환자 2명의 암세포가 완전히 사멸된 것이 관찰돼 암 완치에 대한 기대가 크다. 간암 1차 치료제는 현재 바이엘의 넥사바가 유일해 시장성도 큰 상황이다.

최근 전 세계적으로 높은 성장세를 보이고 있는 면역관문억제제와의 병행 투여로 활용 가능성도 높다. 단일클론 항체, 면역관문억제제, 암백신, 항암 바이러스 등을 포함하는 전체 면역치료제 시장 규모는 2016년 620억달러(약 70조원)에서 2021년 1194억달러(약 134조원)로 연평균 14% 이상 성장할 것으로 예상된다.

▶5.메지온 ‘유데나필’

메지온의 희귀질환 치료제 신약 물질 ‘유데나필’ 상용화에 대한 기대감도 높다. 유데나필은 심실을 1개만 갖고 태어나는 선천성 심장 기형인 ‘단심실’ 환자들의 폰탄수술(우심방-폐동맥 우회술) 이후 합병증 예방을 위한 치료제다. 지난 6월 미국, 캐나다, 한국의 총 30개 기관에서 진행된 400명 규모의 임상 3상 환자 모집을 완료했다. 임상 3상 결과에 대한 추적 관찰 기간이 6개월이라는 점을 감안하면 올해 안에 임상시험이 마무리되고 2개월간의 통계 데이터 분석을 거쳐 2019년 1분기에는 구체적인 상용화 일정이 나올 전망이다.

유데나필은 임상 3상을 시작하기 전 미국 FDA로부터 희귀의약품으로 지정됐다. 이에 따라 심사 기간이 6개월로 단축되고 신약 승인 시 미국 내에서 7년간 독점 판매권을 갖게 된다. 또한 희귀성 소아질환이기 때문에 NDA(신약허가신청) 승인 시 우선심사권을 획득할 가능성이 높다. 유데나필의 임상 진행 속도가 이례적으로 빠른 이유다.

뛰어난 수익성도 기대된다. 유데나필 투약에 필요한 비용은 연간 6만달러 수준으로 예상된다. 미국 내 3만여명의 잠재 환자 가운데 3분의 1만 투약을 가정해도 연매출 6000억원이 가능하다. 제조원가는 5% 이내에 불과하고 환자 수가 많지 않아 마케팅에 투입되는 비용이 거의 없다는 점을 감안하면 50% 이상의 영업이익률이 기대된다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 올 5대 토종신약 탄생하나..."마지막 관문만 남아" (0) | 2019.01.02 |

|---|---|

| 바이로메드 "미국 임상 3상 결과 내년 나와...글로벌 파마 도약 원년 될 것" (0) | 2019.01.01 |

| 코스닥, 올해 시총 '점프왕'은?… 순위 변동 활발 (0) | 2018.12.31 |

| 바이로메드는 내년 상반기 당뇨병성 신경병증 치료제 VM202-DPN에 대한 임상 3상 결과를 발표 (0) | 2018.12.31 |

| 연중 주가 2배 등락 속출...제약바이오주 널뛰기 행보 (0) | 2018.12.31 |

글

포스코켐텍, 연초 10위에서 4위로 ↑

순위권 밖 스튜디오드래곤 9위 진입

네패스신소재, 시총 5배 상승하기도

|

【서울=뉴시스】김제이 기자 = 국내 증시의 올해 마지막 날이 코앞으로 다가왔다. 주식시장은 1월 고점 이후 부진한 모습을 보였지만 특정 종목들은 여러 호재를 맞으며 시가총액을 불려 나갔다.

지난 2월9일 코스피로 이전 상장한 셀트리온을 제외하면 코스닥 시총 1위의 자리는 굳건했다. 2, 3위 간 서열 다툼은 있지만 셀트리온헬스케어, 신라젠, CJ ENM의 순위는 고정적이었다. 다만 톱3를 제외한 자리다툼은 치열해져 코스닥 시가총액 상위 10개 종목 순위는 연초보다 대폭 변화했다.

27일 한국거래소에 따르면 연초 시총 순위 10위 안팎을 전전하던 포스코켐텍은 연말엔 시총 4위까지 올라왔다. 포스코켐텍은 2차전지 음극재를 모멘텀으로 하반기 들어 가파른 상승세를 보여왔다. 올해 9월에는 포스코그룹이 2차전지 소재에 집중적으로 투자하겠다고 밝히자 주가가 대폭 뛰며 시총이 불어났다.

포스코켐텍의 시총은 1월2일 기준 2조3908억원에서 12월26일 종가 기준 시가총액이 3조9104억원으로 증가, 기존 전체 코스닥시장 시가총액 비중이 0.83%에서 1.74%로 커졌다. 주가 역시 연초 4만500원이였으나 지난 26일 6만6200원을 기록했다.

연초 16위였던 스튜디오드래곤은 올해 전반적으로 상승곡선을 그리며 연말에는 9위까지 시총을 불렸다.

지난 1월2일 기준 시가총액이 1조845억원이었던 스튜디오드래곤의 시총은 이번 달 26일에는 2조5892억원으로 올랐다. 전체 시가총액 비중으로 보면 연초 0.65%에 불과했던 덩치가 1.15%로 커져 두 배 가까이 몸집을 불린 셈이다. 주가는 연초 6만5800원에서 전일 9만2300원까지 상승했다.

스튜디오드래곤은 올해 내내 '미스터선샤인' '알함브라 궁전의 추억' '남자친구' 등 대작 드라마를 제작, 쉬지 않고 주가 상승 재료를 만들었다.

바이오주에서는 바이로메드의 점프가 눈에 띄었다. 올해 첫 장에서 9위에 머물던 바이로메드는 연말이 되자 5위로 올라왔다. 바이로메드는 연초랠리를 이끌던 바이오주의 상승세로 하방 지지선을 쌓아 올렸다.

전체 코스닥시장에서 가장 높이 시총을 올린 종목은 네패스신소재, 매직마이크로, 에스앤더블류, 대아티아이, 리켐 등이다. 이들은 올 한해 317~485%까지 시총을 불렸다.

가장 많이 시총 순위 점프를 한 네패스신소재는 1월2일 코스닥시장 시총 1135위었으나 지난 26일에는 235위까지 올랐다. 시가총액은 연초 326억400만원에서 1916억767만원으로 5배가 넘게 늘어났다.

주가 또한 연초 1만1400원이었으나 전일 기준 5만4500원으로 상승하며 높은 수익률을 기록했다. 네패스신소재의 주가는 상고하저패턴을 보였던 국내 증시와는 반대로 달렸다.

상반기 내내 꾸준히 오름세를 보이던 주가는 하반기 들어 폭발적으로 주가가 상승했다. 네패스신소재는 전기차 관련 배터리 소재를 생산하는 업체다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 바이로메드 "미국 임상 3상 결과 내년 나와...글로벌 파마 도약 원년 될 것" (0) | 2019.01.01 |

|---|---|

| 2019 기대되는 신약 Best 5 | 세노바메이트(SK바이오팜)·롤론티스(한미약품)·VM202(바이로메드) 돋보이네 (0) | 2018.12.31 |

| 바이로메드는 내년 상반기 당뇨병성 신경병증 치료제 VM202-DPN에 대한 임상 3상 결과를 발표 (0) | 2018.12.31 |

| 연중 주가 2배 등락 속출...제약바이오주 널뛰기 행보 (0) | 2018.12.31 |

| 바이오에 꽂힌 외국인 내달 美 헬스케어 컨퍼런스 '빅이벤트' 앞두고 투심 회복 셀트리온·바이로메드 순매수 1·2위 (0) | 2018.12.26 |

RECENT COMMENT