검색결과 리스트

바이오종목/Helixmith(바이로메드)에 해당되는 글 275건

- 2019.01.26 '비항암 유전자치료제 시대' 여는 선두그룹 경쟁자들

- 2019.01.26 외국인 큰손, 올 들어 부광·한미·바이로메드에 '주목'

- 2019.01.24 한미약품 '악재' 만난 바이오주, 믿을건 R&D성과

- 2019.01.23 영업(잠정)실적(공정공시)

- 2019.01.23 Amgen의 신화 / 2002년 뉴스

- 2019.01.23 복지부, 신약 해외 임상3상 비용 세액공제 대폭 확대한다

- 2019.01.22 "바이오투자 핵심 지표는 사람·특허·데이터"

- 2019.01.22 추운 겨울 보내는 제약·바이오주, 봄에는 따뜻해지나

- 2019.01.22 FDA, '변곡점에 선' 유전자치료제 "상업화 돕는다"

- 2019.01.20 바이로메드 파이프라인 추진 계획 및 시가 총액 예상

글

http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=7022

=======================================================================

아벡시스·블루버드바이오·바이로메드·코오롱티슈진 등 기대주..2019년부터 본격 상업화 시도

미국 식품의약국(FDA) 수장인 스콧 고틀리브(Scott Gottlieb) 국장은 지난 15일 성명을 통해 "항체신약이 혁신을 통해 주류 치료법이 된 것과 같이 유전자∙세포 치료제 역시 제품 혁신이 일어나면서 치료제 개발이 급증하고 있다"며 "이에 발맞춰 유전자치료제 개발을 촉진하는 가이드라인을 발표할 것이다. 앞으로 많은 유전자치료제가 탄생할 것"이라고 발표했다. 신약개발 역사의 고비고비마다 규제를 통해 새로운 치료제 개발 패러다임을 제시해온 FDA가 유전자치료제 시대의 도래를 선언한 것이다.

2015년 항암 바이러스 ‘임리직(Imlygic)’, 2017년 ‘킴리아(Kymriah)’, ‘예스카르타(Yescarta)’ 2건의 CAR-T 치료제 승인으로 항암 분야에 대한 유전자세포치료제가 주목받기 시작했다. 하지만 그에 못지않게 희귀질환 등의 분야에서도 유전자치료제가 각광을 받고 있다. 특히 유전적 요인으로 인해 발생하는 질환에 대해 근본적인 치료를 제공할 수 있다는 것이 강점이다.

바이오스펙테이터는 항암 분야를 제외한 유전자치료제 가운데 후기 글로벌 임상을 진행 중인 아벡시스(AveXis)와 블루버드바이오(Bluebird bio), 바이로메드, 코오롱티슈진의 파이프라인과 임상 진행 상황을 살펴봤다.

◇'비복제 아데노관련 바이러스 플랫폼' 아벡시스의 척수석 근위축증 치료제 'AVXS-101'

아벡시스(AveXis)는 비복제 아데노관련바이러스(Adeno-associated virus, AAV)를 기반으로 하는 플랫폼 기술을 이용해 선천성 희귀질환 치료제를 개발하고 있다. 가장 빠른 파이프라인은 척수성 근위축증(SMA)을 적응증으로 하는 ‘AVXS-101’이다. 아벡시스는 작년 4월 유전자치료제 플랫폼기술과 파이프라인의 가치를 높이 평가받아 87억달러에 노바티스그룹의 일원으로 합류했다.

척수성 근위축증은 SMN(survival motor neuron)1 유전자 돌연변이에 의해 발생하는 퇴행성 신경질환 중 하나다. SMN 유전자 변이로 인해 SMN단백질이 감소하면 운동신경세포의 기능손상이 야기돼 제대로 된 동작 신호를 전달받지 못하게 된다. 방치된 근육은 근력저하, 근위축 및 섬유속성 연축 등을 일으킨다. 1형과 2형, 3형으로 구별할 수 있는데 1형의 경우 태아기 혹은 영아 초기부터 심각한 근력 및 근긴장 저하, 근위축이 발생하며 호흡곤란, 수유 장애 등의 증상이 나타난다. 1형의 경우 60%이상이 2세 이전 사망한다.

AVXS-101은 AAV9 캡시드를 이용해 체내 세포에 정상적인 SMN 유전자를 전달함으로써 운동신경세포 기능에 필요한 충분한 양의 SMN 단백질을 형성시키는 것을 목표로 한다. 아벡시스는 전임상시험을 통해 AAV9 캡시드가 정맥주사 경로로 투여됐을 때에도 혈뇌장벽(BBB)을 통과해 중추신경계에 접근한다는 것을 확인했다.

자기보완적 기술과 지속적인 발현 프로모터가 적용된 AVXS-101은 단회투여만으로도 오랜 기간동안 효과를 나타내는 것이 임상 1·2상을 통해 확인됐다. 6개월 이하의 SMA 1형 환자들에게 AVXS-101을 적용한 결과 모든 환자가 20개월 이상 인공호흡기의 도움 없이 생존했으며 운동증상 또한 개선된 것이다.

아벡시스는 상염색체 내 SMN 유전자 1개 또는 2개 모두가 기능하지 않는 생후 6개월 미만의 SMA 1형 환자 20명을 대상으로 AVXS-101의 효과를 확인하는 임상3상(STR1VE)을 진행했다. 대상자들은 정맥주사 경로를 통해 1회 AVXS-101을 투약받았다. 일차종결점은 생후 18개월 뒤 30초 이상 독립적으로 앉을 수 있는 능력 평가와 생후 14개월 시점에서의 무사고 생존율(event-free survival)로 설정됐으며 이 밖에도 18개월 시점에서의 연하능력과 독립적 호흡운동능력 등의 요소가 이차종결점으로 평가된다. 회사 측은 현재 투약을 마치고 환자 관찰 및 데이터 분석을 진행하고 있으며 올해 안에 그 결과를 발표할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

AVXS-101은 혁신치료제(Breakthrought therapy)와 신속심사대상(Fast track)으로 지정된 바 있다. 지난해 10월, 노바티스와 아벡시스는 FDA에 AVXS-101의 BLA(바이오의약품 품목허가 신청서)를 제출했으며 우선검토(Priority review)를 통해 오는 5월 결과가 발표될 것이라고 밝혔다.

◇'렌티바이러스' 기반 블루버드바이오의 Lenti-D, LentiGlobin

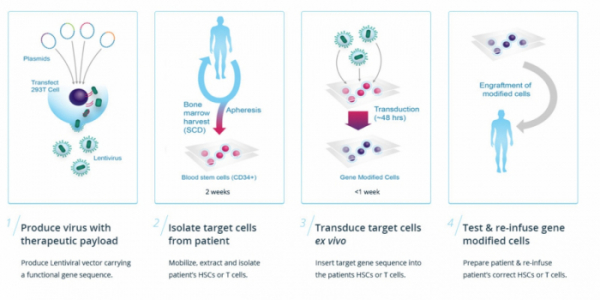

블루버드바이오(bluebird bio)는 환자의 조혈모 줄기세포에 렌티바이러스를 이용해 타깃 유전자를 도입하는 유전자 변형 세포치료제를 개발하고 있다. 그 중 가장 앞선 파이프라인은 대뇌부신백질이영양증(Cerebral adrenoleukodystrophy, CALD)을 적응증으로 하는 ‘Lenti-D’로 임상3상을 진행하고 있다.

대뇌부신백질이영양증(CALD)은 ADL 단백질 합성에 관여하는 X염색체 내 ABCD1 유전자 이상으로 발생하는 희귀유전질환이다. ALD 단백질은 긴 사슬형 지방산(VLCFA)의 분해과정에 관여하는데, ALD 합성이 이뤄지지 않으면 VLCFA가 분해되지 않은 상태로 피 속에 축적되다가 뇌로 들어가 뇌신경을 파괴함으로써 청각 및 언어, 운동능력을 서서히 잃게 되고 결국 사망에 이른다.

블루버드바이오는 ABCD1 유전자를 삽입한 렌티바이러스 벡터를 환자 유래 CD34+ 조혈모세포에 적용한 Lenti-D 치료제를 개발했다. 체내에 들어간 Lenti-D는 뇌에서 미세아교세포로 분화하고 ALD 단백질의 기능을 재생하는 ABCD1을 발현함으로써 대뇌부신백질이영양증을 치료한다.

블루버드바이오는 2013년부터 17세 이하의 대뇌부신백질이영양증 환자에서 Lenti-D의 안전성과 효능을 검증하기 위한 임상3상(Starbeam)을 진행했다. 일차종결점은 24개월간 의사소통 불가, 대뇌피질성 실명, 자가섭취 불가, 보행 불가, 자발적 움직임의 완전손실, 완전 요실금 등 6개의 주요장애가 발생하지 않은 환자비율과 급∙만성 이식편대숙주질환(GVHD)을 경험한 환자의 비율로 설정했다. 해당 임상에 참여해 연구가 종료된 환자는 장기 추적 연구가 진행된다.

회사 측이 국제학술지와 관련 학회에서 발표한 내용에 따르면, 4~13세 사이의 대상자 17명을 분석한 중간 임상 결과에서 15명(88%)이 주요 기능장애 없이 29개월간 살아남았다. 또한 생착 실패, 이식편대숙주질환 또는 치료와 관련된 사망이 발생하지 않았으며 삽입성 종양 발생 역시 일어나지 않는 등 안전성을 확인했다. FDA는 이러한 데이터를 근거기반으로 지난해 5월 Lenti-D를 혁신치료제로 지정하는 것을 승인했다. 블루버드바이오는 올해 안에 Lenti-D의 유럽판매 승인 절차에 돌입할 예정이다.

수혈 의존성 베타-지중해성 빈혈(Tansfusion-dependent β-thalassemia; TDT) 치료제로 개발 중인 ‘LentiGlobin’ 역시 임상3상을 진행 중이다.

수혈 의존성 베타-지중해성 빈혈은 베타글로빈의 돌연변이로 비정상적인 적혈구를 생산하게 됨으로써 헤모글로빈이 결핍돼 심한 빈혈을 일으키는 유전질환이다. 적혈구가 조직 및 세포 등에 제대로 산소를 공급하지 못하기 때문에 환자들은 15~20일 주기로 수혈을 받아야한다. 지속적인 수혈은 기관 손상, 감염 등 심각한 합병증을 유발하지만 대체 치료법이 없는 상황이다.

LentiGlobin은 Lenti-D와 마찬가지로 환자 자가유래 세포에 정상 기능의 베타-글로빈 유전자를 삽입한 렌티바이러스 벡터를 적용한 유전자치료제다. 블루버드바이오는 β0/β0 유전자형을 가진 환자(β0/β0)와 그렇지 않은 환자(non-β0/β0)로 나눠 LentiGlobin을 정맥경로로 1회 투여한 뒤 그 약효와 안전성을 확인하는 2건의 임상3상을 진행하고 있다. 이들은 환자에게 유전자치료제를 투약하고 12~24개월 뒤 필요한 적혈구 수혈의 감소량(Transfusion reduction; TR)을 기준으로 효능을 평가할 예정이다.

블루버드바이오는 지난해 4월 수혈 의존성 베타지중해성 빈혈 환자 22명을 대상으로 수행한 LentiGlobin의 임상1/2상 결과를 국제 학술지 ‘New England Journal of Medicine’에 공개한 바 있다. 이들은 LentiGlobin을 1회 투여 받은 환자 대부분이 2년 이상 수혈받지 않고 건강상태를 유지했으며 약물에 대한 심각한 부작용도 발견되지 않았다고 밝혔다. 또한 이러한 효과는 유전자형에 관계없이 확인됐다고 설명했다.

(블루버드바이오의 유전자치료제 기전. bluebird bio 홈페이지 출처.)

◇플라스미드DNA 플랫폼 바이로메드의 'VM202'

바이로메드는 플라스미드 벡터에 타깃 유전자를 탑재한 DNA의약품을 난치병 치료제로 개발한다. 기존의 플라스미드 벡터는 세포벽을 투과하지 못해 효율이 낮은 단점이 있었다. 바이로메드는 이를 해결하기 위해 벡터를 개량해 기존 플라스미드 벡터보다 활성도가 30배 이상 증가한 ‘pCK’ 벡터를 개발했다.

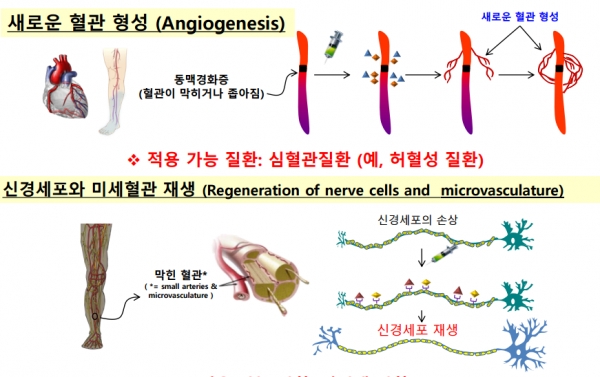

VM202는 이 pCK 벡터에 혈관생성을 유도하는 HGF(Hepatocyte Growth Factor; 간세포성장인자) 유전자를 삽입한 것으로 체내에 들어가 HGF723, HGF728 두 가지 형태의 HGF 이형체를 만들어낸다. HGF에 의해서 촉진된 혈관생성을 통해 궤양 또는 괴사를 일으키는 원인인 혈관 소실을 막을 수 있는 것이다.

(VM202 신생혈관생성 기전. )

바이로메드는 VM202의 신경병증성 통증 완화 기전을 동물실험을 통해 규명했다. 이들은 신경병증성 통증이 유도된 동물에서 통증에 관여하는 것으로 알려진 CSF1, ATF3 등의 인자가 후근신경절에서 발현이 증가하는데 VM202를 투여하자 이 통증인자 발현이 억제됐다고 밝혔다. 또한 신경염증반응에 관여하는 미세아교세포(microglia), 성상세포(astrocyte)의 분열과 활성화가 억제되는 것도 확인했다. VM202가 통증에 기여하는 인자를 억제하고 염증반응을 조절함으로써 신경병증성 통증을 조절할 수 있다는 설명이다.

바이로메드는 당뇨병성 신경병증(Painful diabetic neuropathy)를 적응증으로 477명 규모의 첫번째 임상3상을 진행 작년 7월 마지막 환자 투약을 마치고 결과 분석에 돌입했다. 해당임상은 당뇨병성 신경병증을 앓고 있는 환자를 대조군(벡터 투약)과 VM202 적용군으로 나눠 진행됐다. 일차종결점은 평균적인 통증 점수의 변화와 50%이상 통증점수가 감소한 환자비율로 설정됐으며 9개월간 추적관찰을 진행한다. 해당 임상 결과는 이르면 오는 6월 발표될 예정이다.

한편 VM202는 지난해 5월 미국 FDA로부터 재생의약 첨단치료제(RMAT)로 지정됐다.

◇DMOAD 도전하는 코오롱의 '인보사'

코오롱티슈진은 유전자치료제 ‘인보사(Invossa; TG-C)’를 개발, 2017년 7월 국내에서 통증이 지속되는 중등도 무릎 골관절염 환자의 치료제로 허가를 획득했다. 세계에서도 4번째 유전자 치료제다.

인보사는 동종연골세포와 함께 염증을 억제하고 세포 분화를 촉진하는 성장인자 TGF-β 유전자를 아데노바이러스를 통해 도입한 연골세포를 주사하는 형태의 치료제다.

인보사의 미국 및 글로벌 시장 판권을 보유한 티슈진은 2007년과 2011년, 미국 임상1상과 임상2상을 진행했다. 지난해 7월 생산처가 변경된 인보사의 임상시료에 대한 미국 FDA 승인을 받아 본격적인 임상3상 재개를 알리고 4개월 뒤인 11월 첫 환자 투약이 진행됐다고 밝혔다.

인보사의 미국 임상3상은 2개의 독립적인 임상(TGC12301, TGC15302) 프로토콜로 각 510명씩 총 1020여명 규모이며 미국 내 60개 기관에서 진행된다. 골관절염 증상 진행 정도에 따라 1~4단계로 분류되는 K&L(Kellgren&Lawrence) grade에서 2,3단계(경증~중등도)에 해당하는 무릎 골관절염 환자가 대상으로 위약(Saline) 또는 3x10^7 개의 세포가 포함된 2ml 용량의 인보사를 관절강 주사 경로로 적용한 뒤 24개월까지 안전성과 효능을 관찰한다.

일차종결점은 WOMAC(골관절염증상지수)를 이용한 무릎 기능의 변화 평가와 VAS(통증지수) 기준 무릎 통증의 변화로 설정했으며 이 밖에도 MRI, 방사선 촬영을 통해 관찰한 무릎 관절의 구조적 변화 등을 평가할 계획이다. 임상은 2022년 종료될 예정이다.

인보사는 국내 임상에서 연골재생 등 구조개선 효과가 있는 근본적인 골관절염 치료제에 해당하는 디모드(DMOAD)로 인정받지 못했다. 코오롱티슈진은 미국 임상에서 환자 수를 늘리고 X-ray, MRI, 액체 바이오마커 등을 통해 디모드에 도전한다. 회사 측은 “타깃 환자에 본인의 연골과 관절이 더 많이 남아있는 상태의 경증도(K&L grade2) 환자를 포함시킴으로써 구조 개선 정도가 더 잘 파악될 것으로 기대하고 있으며 표준화된 검증기술을 토입해 검증과적의 질적 향상을 꾀할 것”이라고 설명했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 당뇨 합병증 '당뇨발'로 족부 절단하는 환자 매년 2000명 (0) | 2019.02.01 |

|---|---|

| 2019 K바이오 이끌 기업 | 삼성, 바이오시밀러 글로벌 1위 `우뚝` 한미약품·SK바이오팜 신약 개발 박차 (0) | 2019.01.30 |

| 외국인 큰손, 올 들어 부광·한미·바이로메드에 '주목' (0) | 2019.01.26 |

| 한미약품 '악재' 만난 바이오주, 믿을건 R&D성과 (0) | 2019.01.24 |

| 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2019.01.23 |

글

http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=96635

======================================================================

제약바이오, 헤지펀드 성격 ‘영국계’ 외국인 거래 집중

셀트리온 3형제 2,500억 규모 팔아… 매도세 지속 우려

새해 들어서도 국내 제약·바이오주에 대한 외국인들의 이탈 분위기가 좀처럼 가라앉지 않자 본격적인 제약주 ‘옥석 고르기’가 시작됐다는 분석이 나오고 있다.

지난 23일까지 올해 국내 증시는 코스피가 4.2% 상승하면서 일부 투자자들이 수익을 냈다. 하지만 제약바이오는 의약품지수와 제약지수가 각각 –3%와 –3.5% 하락하는 등 투자자들의 관심에서 소외되고 있는 상황이다.

이 같은 제약주의 ‘왕따’ 분위기는 외국인의 지속적인 매도가 원인으로 지목되고 있으며 실제로 올 들어 코스피 종목으로 외국인이 1조5,000억원 가량을 사들였지만 의약품 업종에서는 2,000억원 규모를 팔아 치웠다.

이런 가운데에서도 외국인의 관심을 받은 종목도 있었다. 실제 바이로메드는 45만1,649주(거래액 1,118억원)를 매수했고 부광약품 36만2,145주(87억원), 한미약품 2만3,209주(103억원), 삼천당제약 13만9,125주(50억원), 씨젠 24만71주(40억원)등이었다.

여기서 주목할 점은 한국거래소를 통해 확인한 결과, 이들 종목을 거래한 외국인의 국적이 대부분 ‘영국계’로 확인된 것.

실제로 부광약품의 경우 올 들어 15개 국적의 외국인이 136만1,426주를 사고 판 가운데 이 중 영국계가 60만9,808주로 절반에 가까운 거래를 체결시켰고 바이로메드도 외국인 거래의 73%가 영국계로 확인됐다.

이는 증권가에 알려진 영국계 자금이 헤지펀드(단기이익을 노리는 투기성 펀드)를 비롯한 단기성 자금이 많고 빠른 행보를 보이는 속성이 있는 만큼 미국계 등 다른 자금보다 몇 개월 선행하기 때문에 이후 다른 국적 외국인의 추가 매수 가능성을 높일 것으로 기대된다.

특히 외국인 들은 중장기적 재료를 앞에 두고 꾸준히 매수하는 경향이 있는데 대표적으로 바이로메드의 경우 ‘VM-202 DPN’(통증성 당뇨병선 신경병증)의 임상 3상이 성공적으로 완료되면 혁신 DNA신약으로서 글로벌 판매 기대 가능성이 높아지는 만큼 외국인이 선호하는 것으로 분석됐다.

부광약품의 경우 지난해 국내 제약사 상당수가 3분기 어닝 쇼크의 실적을 내놓을 당시 오픈이노베이션 투자 성과로 매출 98%, 영업이익률 696%의 성적표를 내놨던 만큼 외국인의 관심을 꾸준히 받고 있는 상황이다.

한미약품도 바이오신약 ‘롤론티스’에 대한 FDA 허가가 오는 4분기에 기대되고 있으며 폐암치료제 ‘포지오티닙’은 연내 BTD 재신청 없이 신속승인 신청을 목표로 하는 만큼 외국인으로부터 지속적인 선택을 받고 있다.

반면 셀트리온 3형제는 외국인이 가장 많이 팔고 있는 종목인 것으로 나타났다. 실제 셀트리온 86만8,521주(1,793억원), 셀트리온헬스케어 87만3,203주(597억원), 셀트리온제약 14만4,220주(73억원)가 집중 처분됐다.

특히 셀트리온 주가는 올 들어서만 10% 하락했다. 셀트리온헬스케어의 국내 판권 양도에 따른 분식회계 감리 이슈와 재고 문제로 지난 4분기 영업이익이 급감할 것 이라는 우려가 번지고 있어 투자심리도 얼어 붙은 상황인 것.

이 회사 역시 영국계 외국인의 거래가 전체 외국인 거래 비중의 60%를 차지하고 있어 이들의 매도세는 한동안 지속될 것이라는 분석이다.

메디톡스와 휴젤은 지난해 2분기부터 실적 부진이 발생했는데 중국 보따리상 규제 강화 등의 이유로 톡신 수출이 직격탄을 맞으면서 어닝 쇼크 우려로 외국인의 관심에서 멀어지게 됐다.

약업계 한 관계자는 “최근 제약바이오가 시장에서 소외받고 있지만 중장기적인 관점에서 접근 할 필요가 있다”며 “영업이익이 양호하고 R&D와 파이프라인 성과가 예상되는 ‘옥석 고르기’와 외국인들의 투자 매매 패턴에 대해 관찰할 필요가 있다”고 제언했다.

출처 : 팜뉴스(http://www.pharmnews.com)

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 2019 K바이오 이끌 기업 | 삼성, 바이오시밀러 글로벌 1위 `우뚝` 한미약품·SK바이오팜 신약 개발 박차 (0) | 2019.01.30 |

|---|---|

| '비항암 유전자치료제 시대' 여는 선두그룹 경쟁자들 (0) | 2019.01.26 |

| 한미약품 '악재' 만난 바이오주, 믿을건 R&D성과 (0) | 2019.01.24 |

| 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2019.01.23 |

| Amgen의 신화 / 2002년 뉴스 (0) | 2019.01.23 |

글

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=871626

=====================================================================

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| '비항암 유전자치료제 시대' 여는 선두그룹 경쟁자들 (0) | 2019.01.26 |

|---|---|

| 외국인 큰손, 올 들어 부광·한미·바이로메드에 '주목' (0) | 2019.01.26 |

| 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2019.01.23 |

| Amgen의 신화 / 2002년 뉴스 (0) | 2019.01.23 |

| 복지부, 신약 해외 임상3상 비용 세액공제 대폭 확대한다 (0) | 2019.01.23 |

글

쓰레기 같은 뉴스에 급등락을 하는 바이로메드 주가를 보면 아직 이 회사에 대해 자세히 모르고 투자하는 개미들이 너무 많다.

그래도 급락할때 30주 정도 더 매수할 수 있는 기회를 주었으니 고맙다고 해야 하나 ...

앞으로 2-3번 이상은 이런 뉴스에 주가가 급락할 기회가 있을 것이다. 회사의 가치를 분석하고 본인의 투자 역량을 키워야 이런 어려운 주식 시장에서 살아 남을 수 있을 것이다.

시가 총액이 4조 이상되는 기업인데 이런 뉴스에 흔들리다니... 그래도 회사에서 발빠르게 대응해주네.

내년부터는 매출 좀 팍팍 늘려주시기를...

================================================================

| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||

| 1. 실적내용 | ||||||

| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |

| (2018.1.1~2018.12.31) | (2017.1.1~2017.12.31) | () | ||||

| 매출액 | 당해실적 | 3,187 | 3,158 | +29 (+0.9%) | - | - |

| 누계실적 | - | - | - | - | - | |

| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |

| 누계실적 | - | - | - | - | - | |

| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |

| 누계실적 | - | - | - | - | - | |

| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |

| 누계실적 | - | - | - | - | - | |

| - | - | - | - | - | - | |

| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)바이로메드 | ||||

| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 등 | |||||

| 정보제공(예정)일시 | - | |||||

| 행사명(장소) | - | |||||

| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 이사 나한익( 02-2102-7218 ) | ||||

| 공시담당자명(전화번호) | 차장 박혜희( 02-2102-7224 ) | |||||

| 관련부서명(전화번호) | 관리본부 ( 02-2102-7224 ) | |||||

| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준 영업(잠정)실적입니다. - 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익 결산이 완료되지 않았으나, 투자자 이해 편의를 위해 가결산된 매출액 집계를 기재하였습니다. | |||||

| ※관련공시 | - | |||||

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 외국인 큰손, 올 들어 부광·한미·바이로메드에 '주목' (0) | 2019.01.26 |

|---|---|

| 한미약품 '악재' 만난 바이오주, 믿을건 R&D성과 (0) | 2019.01.24 |

| Amgen의 신화 / 2002년 뉴스 (0) | 2019.01.23 |

| 복지부, 신약 해외 임상3상 비용 세액공제 대폭 확대한다 (0) | 2019.01.23 |

| "바이오투자 핵심 지표는 사람·특허·데이터" (0) | 2019.01.22 |

글

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2002022314065511003

아시아의 Amgen이 되겠다는 김선영 박사님의 꿈이 이루어질날이 다가오고 있습니다.

바이오 기업의 성장은 끊임없는 연구 개발과 특허 그리고 대표이사의 열정입니다.

======================================================================

1980년 몇 명의 과학자와 모험 자본가들이 회사를 설립했다. 그리고 1981년 초 몇몇 벤처투자가(VC)로부터 약 1900만 달러의 자금을 모았다. 그 때 인원은 7명 뿐이었다. 이 회사는 1983년에 IPO(기업공개)를 통해 나스닥에 등록하게 됐다. 이 때 팔고 있는 제품은 없었다. 암젠(Amgen)의 역사는 이렇다.

2001년 기준으로 암젠은 매출 40억 달러로 연구개발비 8.7억 달러를 투자하고도 세후순이익이 11억 달러를 기록하는 초우량 기업이 됐다. 전체 인원 7300여 명 중에서 반이 넘는 3800명이 연구개발 인력이다.

총 주식수가 그 동안의 무상증자를 통해 10.5억 주에 달하며, 시가 총액은 597억 달러(78조원)이다. 국내 최고의 기업인 삼성전자의 48조원을 훨씬 능가하고 있다. 하지만 매출액은 삼성전자 2000년 매출액 34조에 비하면 1/6 정도이다.

삼성전자의 PE가 9 정도인데 비하여 암젠의 PE는 무려 55이다. 이는 GE의 PE 27의 두배에 해당하는 것이기도 하다.

무엇이 투자가들로 하여금 암젠을 이토록 사랑하게 했을까?

첫째, 물질특허의 위력이다. 암젠의 주력품목은 두가지. 에포젠(Epogen)으로 알려진 빈혈치료제와 뉴포젠(Neupogen)으로 알려진 항암보조제이다. 이 둘은 암젠이 물질특허를 보유하고 있어 20여 년간 독점적으로 생산, 판매하고 있다. 바로 신약의 위력인 것이다. 신약은 현재 특허출원 후 20년간 특허로 보호된다. 특허출원 후 상품화 전까지 5-6년간의 개발기간을 고려해 다시 개발기간 만큼 연장해주면 사실상 25-26년간 독점권을 가지고 제품을 판매하는 셈이다.

둘째, 끊임없는 연구개발(R&D)이다. 1980년에 설립된 암젠이 첫 제품(Epogen)을 판매한 것은 회사 설립후 10년이 지난 1989년이다. 무려 10년간을 줄기차게 연구개발에 매진했다. 암젠은 지금도 매출의 20% 이상을 연구개발에 매년 투자하고 있다. 국내 제약회사들의 매출액 대비 연구비가 5% 이하인 것을 고려하면, 엄청난 차이다. 사실 암젠의 신약 연구비는 국내의 정부와 민간을 포함한 바이오 분야 연구비보다 많다. 암젠은 신약이 가져다 주는 경제적 부가가치를 알기에 신약 연구개발에 끊임없이 투자하고 있다.

셋째, 수익성과 성장성. 암젠의 제조원가율은 약 15% 정도이다. 고부가가치의 신약이기 때문이다. 암젠은 10년 넘게 매년 평균 10%를 넘게 성장했다. 지속적인 성장을 한 것이다. 물론 이 배경에는 세계적인 물질특허를 획득하기 위한 끊임없는 연구개발이 있었다.

넷째, 전문경영인 체제를 들 수 있다. 암젠의 3대 회장인 셔러 케빈(Sharer, Kevin)(물론 한국적 개념의 오너가 아니며 다만 대표이사겸 이사회 의장임)은 92년부터 암젠의 이사회 이사로 있으면서 2000년에 CEO겸 회장이 됐다. 하지만 그는 GE 출신이다. 그리고 정보통신회사인 MCI의 사장으로 있었다. 그야말로 전문경영인인 것이다. 이제 암젠은 창업자의 회사가 아니라 주주들의 회사가 되어 투명하게 경영되고 있는 것이다.

현재 우리가 보고 있는 세계 최고의 바이오 기업인 암젠의 이면에는 10년간 제품개발을 위한 피와 땀이 있고, 제품없는 회사를 10년간 믿고 지원해준 기관투자가와 주주들이 있었던 것이다. 그리고 주주의 가치를 극대화하기 위해 전문경영인 체제를 갖추고 R&D에 집중하고 있는 경영진들이 있었다.

한국의 바이오 산업이 반도체 산업처럼 한국을 대표할 수 있는 세계적인 기업을 배출하려면 자본투자가들 및 코스닥 시장이 미래를 지배할 산업인 바이오산업에 대해 과감하게 투자할 수 있어야 한다. 또 경영진은 상품화를 위한 연구개발에 전력을 다해야 하며, 주주가치를 중시하는 벤처인들의 노력도 필요하다. 현재의 바이오 기업들이 한국의 암젠으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원과 격려를 하며 지켜보자.

=================================================================

1922년 미국 브루클린 출생의 과학자 골드와서는 당시 과학계에서 가설로만 존재하던 환상의 물질을 찾기로 결심했다. ‘EPO’라는 이름으로 명명된 이 단백질은 골수에서 적혈구를 생성하는데, 그 양이 워낙 적고 일시적으로만 나타나는 물질이어서 과학계 일각은 그 단백질의 존재조차 의문을 품고 있었다. 그럼에도 그 존재가 규명된다면 수백만 명의 악성 빈혈환자의 목숨을 구할 수 있을 것이었다. 제2차 세계대전이 끝나던 해 시카고의 작은 병원에 연구원으로 취직한 유진 골드와서는 근처의 도축장에서 양의 혈액을 채취하는 일을 시작했으나 끊임없이 실패만을 경험했다. 15년 뒤 캘리포니아 공대에서 EPO가 혈액보다는 요(尿)에 과량 존재한다는 연구 결과를 발표했고, 이는 곧 골드와서의 연구가 무위로 돌아가는 것임을 의미했다.

낙담한 골드와서를 찾아온 행운의 여신은 일본의 과학자인 미야자키였다. 2.5t의 빈혈환자 오줌을 골드와서에게 줬는데 여기서 그는 8㎎의 정제된 EPO를 얻을 수 있었다. 손톱만큼의 분량에 불과했지만 이 단백질은 당시 과학계에서 누구도 갖지 못했던 재산이며, 동시에 바이오텍 기업의 효시로 일컬어지는 ‘암젠’ 성공의 토대가 되었다.

벤처기업인 암젠은 EPO의 상용화에 착수했다. 하지만 처음부터 변형치료제인 EPO가 성공하리라고 예견한 사람은 거의 없었다. 암젠이 창업 초기에 투자가들에게 제시한 사업계획서에는 기름을 만드는 미생물, 양계산업을 위한 조류 성장호르몬 등과 같은 연구계획들이 주류였다. EPO는 계획서 말미에 포함될 정도로 홀대받던 프로젝트에 불과했다. 더욱이 골드와서는 이 물질에 대한 특허조차 출원하지 않은 상태였다. 암젠에 출자했던 거대 진단기업인 애보트조차 EPO에 대해서는 회의적이었으며, 연구 중단을 종용하기도 했다. 그러나 암젠의 과학자들은 끊임없는 연구로 EPO의 단백질 서열을 밝혀냈다. 이를 토대로 최초로 이 인체단백질을 유전공학적 방법으로 분리해내 대량생산할 수 있게 했다. 역사상 가장 성공적인 바이오 기업이 탄생하는 순간이었다.

|

암젠은 매년 10조원이 넘는 매출과 3조원이 넘는 이익을 내는 미국의 초우량 바이오텍 기업이다. 미국 증시의 S&P500지수에 500개 기업이 포함돼 있는데, 미국의 유력 경제지들은 이 가운데 가장 미래지향적인 기업 중의 하나로 암젠을 꼽는다. 이 회사의 시가총액은 60조원으로 전체 미국 제약회사 중 6위다. 한국을 대표하는 삼성전자의 시가총액이 80조원 정도임을 감안하면, 암젠의 기업가치 규모가 쉽게 짐작될 것이다.

암젠의 모태가 되었던 과학자 골드와서는 47년간 재직했던 시카고 대학에서 2002년 은퇴했다. 가장 성공적인 바이오텍 기업의 모태가 된 연구업적에도 그는 경제적으로나 사회적으로 그다지 큰 성공을 거두지 못했다. EPO에 대해 특허출원을 하지 않았기 때문에 수천만 달러가 되었을 로열티 수입을 챙기지 못했다. 그가 최초로 발견한 EPO의 덕택으로 생명을 구한 수백만 명의 환자들이나, 암젠을 매일 주시하는 월스트리트의 사람 중 그의 이름을 기억하는 사람은 극소수에 불과할 것이다. 그를 인터뷰했던 시카고 트리뷴지의 저널리스트 메릴 구즈너는 낡은 장비가 어지럽게 널려 있던 골드와서의 연구실에 대해 “개발도상국에나 중고 장비로 팔려갈 만한 것들뿐이었다”고 회상했다. 과학과 산업은 EPO의 사례처럼 뗄 수 없는 관계에 있지만, 과학자와 기업은 이렇게 다르다. 그리고 그 속에서 바이오텍 기업의 효시인 암젠의 성공 신화가 만들어진 것이다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 한미약품 '악재' 만난 바이오주, 믿을건 R&D성과 (0) | 2019.01.24 |

|---|---|

| 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2019.01.23 |

| 복지부, 신약 해외 임상3상 비용 세액공제 대폭 확대한다 (0) | 2019.01.23 |

| "바이오투자 핵심 지표는 사람·특허·데이터" (0) | 2019.01.22 |

| 추운 겨울 보내는 제약·바이오주, 봄에는 따뜻해지나 (0) | 2019.01.22 |

글

해외 임상 3상 계속 진행하고 있고 앞으로 더 많이 할 바이로메드에게는 확실한 호재임.

빨리 시행하자.

====================================================================

올해 하반기부터 제약·바이오 회사들이 해외에서 신약 임상 3상 시험을 할 때 받을 수 있는 세금감면 혜택이 늘어난다.

박능후 보건복지부 장관은 22일 서울 서초구 JW중외제약 임상연구소에서 17개 제약·바이오기업 대표와 신약 개발 관련 6개 단체장을 만나 이 같은 지원방안을 발표했다. 복지부는 기획재정부 등과 협의해 제약사 연구개발(R&D) 비용의 세액공제 규모를 확대할 계획이다. 국내 제약사가 국산 신약의 해외 임상 3상 시험을 할 때 대기업은 비용의 0~2%, 중견기업 8%, 중소기업 25%까지 세액공제를 받을 수 있다. 앞으로 대기업·중견기업은 20~30%, 중소기업은 30~40%까지 공제 범위가 확대된다.

올해 하반기까지 21억원을 투입해 신약 R&D 인력도 150명 양성한다. 복지부는 이를 위해 국내 27개 제약·바이오회사로부터 필요한 인력 규모를 신청 받았다.

지난해 국내 제약·바이오 회사는 5조2642억원(11건) 규모 기술수출을 했다. 2017년 1조3955억원(8건)에 비해 3배 넘게 성장했다. 기술수출 성과는 고용창출로 이어졌다. 지난해 3분기 제약·바이오 분야 일자리는 6만8061개로, 2017년 3분기보다 3576개 늘었다. 정부의 한해 신규 일자리 목표치인 2900개를 넘어선 기록이다. 이날 현장 방문은 기술수출에 성공한 회사들의 애로사항을 듣고 이를 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 유한양행, 녹십자, 동아에스티, 종근당, 한미약품, SK케미칼, CJ헬스케어, 코오롱생명과학, 대화제약, 앱클론, 유나이티드제약 등이 참여했다. 박 장관은 “건의사항을 적극 검토해 글로벌 신약 개발이 더욱 활성화되고 기술수출도 증가할 수 있도록 지원방안을 모색하겠다”고 했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2019.01.23 |

|---|---|

| Amgen의 신화 / 2002년 뉴스 (0) | 2019.01.23 |

| "바이오투자 핵심 지표는 사람·특허·데이터" (0) | 2019.01.22 |

| 추운 겨울 보내는 제약·바이오주, 봄에는 따뜻해지나 (0) | 2019.01.22 |

| FDA, '변곡점에 선' 유전자치료제 "상업화 돕는다" (0) | 2019.01.22 |

글

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201901180100033160002080&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time

=====================================================================

"신약 개발은 마지막 악장까지 음이탈이 나면 안되는 오케스트라 연주와 같다. 멤버들의 결속력, 특허 장치, 연구 데이터를 보면 바이오벤처의 성공 가능성을 확인할 수 있다."

벤처캐피탈이 바이오기업에 투자할 때 판단 잣대로 삼는 핵심 지표는 뭘까. 총 규모가 5000억원에 달하는 펀드를 운용 중인 바이오 전문 벤처캐피탈리스트 황만순 한국투자파트너스 상무(사진)는 세가지를 꼽았다. 요약하면 사람·특허·데이터다.

국가생명공학정책연구센터에 따르면 현재 국내 전체 바이오 중소·벤처는 1830개. 2017년 한해에 새로 설립된 바이오벤처만 300여개에 달한다. 수많은 바이오기업들 가운데 옥석 가리기는 점점 더 어려워지고 있다. 재무제표로 볼 수 있는 것은 한계가 명확하고 기술성 평가는 더 어렵다. 최초로 개발하는 신약의 성패 여부를 초기에 평가하기란 사실상 불가능하다.

황만순 상무는 바이오벤처를 평가하는 요소 중 가장 중요한 요소로 '인력'을 꼽았다. CEO(최고경영자), CTO(최고기술경영자), 협력교수진의 면면과 이들 간 화합이 일차적인 판단 지표다.

CEO는 산업계에서 성공의 경험이 있어야 하며 CTO가 연구개발에 대해 깊은 이해를 갖춰야 함은 물론이다. 또 대학과의 연계가 필수인 만큼 탁월한 연구자인 협력 교수가 확보됐는지도 확인해야 한다. 나아가 이들 간의 팀웍이 좋아야 인력 부문에서 합격 기준에 속한다.

황 상무는 "바이오는 미완성된 제품을 오랜 기간동안 개발해나가는 사업이므로 함께 나아가는 멤버들이 꾸준히 유지돼야 한다"며 "인력의 유지나 이탈, 신규 영입 등 관계를 파악하는 것이 중요한 이유"라고 말했다.

두번째 판단 기준은 회사가 특허의 세부적인 권리 사항, 즉 '청구항(claim)'을 제대로 갖추고 내용을 이해하고 있는지 여부다. 특허는 바이오기업의 가장 소중한 무형자산이며 특허는 다시 개발자의 권리를 보호하는 여러 청구항으로 구성돼 있다. 청구항으로 규정한 부분에 한해서만 유사한 다른 제품 또는 기술로부터 보호된다.

황 상무는 "바이오기업 관계자에게 주력 특허의 청구항에 대해 물었을 때 바로 답변하지 못한다면 좋은 점수를 줄 수 없다"며 "방어 장치를 통해 회사가 개발한 무형 자산의 가치를 보존하려는 노력은 당연한 것이며 단순히 특허의 갯수나 종류가 아닌 청구항을 이해하는 게 필수"라 덧붙여 설명했다.

황 상무가 따지는 마지막 지표는 연구 데이터다. 전임상 및 임상을 거쳐 신약개발로 진행되는 과정에서 각 연구 단계별 결과 데이터를 분석하면 그 과제가 다음 단계로 넘어갈 수 있는지 예측이 가능하다. 다만 이 부분은 실제로 의약품 실험 및 연구를 해본 전문가로서의 능력이 필요하다.

황 상무는 인력과 특허, 데이터의 세 가지 요소가 유기적으로 맞물려 있다고 강조했다. 그는 신약 개발을 오케스트라의 연주에 빗대 설명했다. 그는 "4악장까지 화합을 이뤄 연주해야 하는 오케스트라처럼 바이오벤처는 결속력을 기반으로 개발 단계를 밟아나간다"며 "과정에서 기술에 대한 향후 독점권 행사를 위한 장치는 필수이며 연구 데이터들이 페이퍼로 성공 가능성을 뒷받침하게 되는 것"이라고 강조했다.

황 상무는 서울대 약대 출신으로 유한양행 선임연구원, 비임상 CRO업체 켐온의 부사장을 거쳤다. 투자업계서 일을 시작한 것은 2001년 한국바이오기술투자 투자심사팀장으로 오면서다. 이후 한국투자파트너스에서 약 10여년간 몸담으면서 바이오 투자에 집중했다. 황 상무가 운용 중인 펀드는 한국투자그로스캐피탈펀드 제 17호 750억원, 한국투자제약산업육성펀드 1350억원, 한국투자리업펀드 2850억원 등 총 4950억원에 달한다. 개인 누적 투자액은 3000억원을 웃돈다.

황 상무는 진바이오텍, 바이로메드, 아스타, 휴메딕스 등을 발굴하며 바이오벤처의 성장을 도왔으며 특히 바이로메드 대상 메자닌 투자는 원금의 4배에 달하는 돈을 회수하는 등 높은 성과를 냈다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| Amgen의 신화 / 2002년 뉴스 (0) | 2019.01.23 |

|---|---|

| 복지부, 신약 해외 임상3상 비용 세액공제 대폭 확대한다 (0) | 2019.01.23 |

| 추운 겨울 보내는 제약·바이오주, 봄에는 따뜻해지나 (0) | 2019.01.22 |

| FDA, '변곡점에 선' 유전자치료제 "상업화 돕는다" (0) | 2019.01.22 |

| 바이로메드 파이프라인 추진 계획 및 시가 총액 예상 (0) | 2019.01.20 |

글

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019012116262763471

=======================================================================

올 들어 코스피·코스닥 시장 내 제약·바이오주가 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 연초 기대했던 상승 모멘텀이 부재한 가운데 경쟁 심화로 실적 전망까지 어두운 것으로 나타나면서 투자 심리가 위축된 것으로 해석된다.

21일 한국거래소에 따르면 올 들어 현재까지 코스피 의약품 지수는 3.49% 하락했다. 같은 기간 코스피가 4.09% 오르는 동안 코스피 의약품 지수는 힘을 쓰지 못한 모양새다. 코스닥에서도 마찬가지다. 연초 이후 코스닥 지수는 2.9% 가량 올랐지만 코스닥 제약 지수는 3.67% 하락했다.

개별 종목으로는 유가증권시장에서 셀트리온 (198,000원  3000 -1.5%)이 올 들어 7.79% 감소했다. 연초 21만원이 넘었던 주가는 이날 19만8000원에 마감했다. 코스닥 시장에서 셀트리온헬스케어 (65,200원

3000 -1.5%)이 올 들어 7.79% 감소했다. 연초 21만원이 넘었던 주가는 이날 19만8000원에 마감했다. 코스닥 시장에서 셀트리온헬스케어 (65,200원  1300 -1.9%)는 연초 7만원이 넘던 주가가 6만원대까지 떨어지며 10% 넘게 하락했다. 휴젤 (326,700원

1300 -1.9%)는 연초 7만원이 넘던 주가가 6만원대까지 떨어지며 10% 넘게 하락했다. 휴젤 (326,700원  19100 -5.5%)은 11%대, 신라젠 (69,800원

19100 -5.5%)은 11%대, 신라젠 (69,800원  300 0.4%) 메디톡스 (559,100원

300 0.4%) 메디톡스 (559,100원  35300 -5.9%) 등은 4%대 급락했다.

35300 -5.9%) 등은 4%대 급락했다.

◇재고조정·경쟁 심화, 실적 하락 전망 =올 초만해도 제약 바이오주에 대한 분위기는 지금과 달랐다. 유한양행을 중심으로 제약·바이오업체들이 대형 기술 수출 계약을 성사시키면서 제약·바이오주가 다시 주도주로서 역할을 할 것이란 기대감이 확대됐다.

하지만 이 같은 분위기는 오래 가지 못했다. 단기 상승 모멘텀이 부족한 상황에서 제약·바이오 업체들이 지난해 4분기에 이어 올 상반기까지 부진한 실적을 낼 것이란 전망이 나오면서 분위기가 바뀌었다.

최근 증권사들은 제약 바이오업체의 지난해 4분기 합산 영업이익이 전년 동기 대비 30% 가량 감소할 것으로 전망하고 있다. 바이오시밀러 업체의 경우 R&D(연구개발) 비용과 인건비 집행, 바이오시밀러 시장 경쟁심화로 인한 단가 인하 등이 실적 부진의 원인으로 꼽힌다.

배기달 신한금융투자 연구원은 "주력 품목의 단가 인하와 직판 체제 전환에 따른 유통 재고 조정으로 지난해 4분기에도 바이오시밀러 업체 실적은 좋지 않을 것"이라며 "이 같은 실적 부진은 1~2분기에도 더 이어질 것"이라고 내다봤다.

보톡스 등 피부 미용 부문도 마찬가지다. 보톡스로 잘 알려진 '보툴리눔 톡신'은 국내 업체들의 생산 규모가 크게 늘면서 수출 단가가 2017년 11% 하락한 데 이어 지난해에도 27% 떨어졌다.

◇제약·바이오주, 올해 역량 확인하는 해 될 것 = 하지만 담당 애널리스트들은 제약·바이오주들의 경우 단기가 아닌 중장기적 관점에서 접근해야 한다고 강조한다. 특히 올해는 이들 업체들이 미국, 중국 등 시장으로 본격 진출하는 해인 만큼 국내 업체들의 역량을 확인하는 해가 될 것이라는 게 이들의 설명이다.

실제로 다음달 대웅제약 (185,000원  5000 -2.6%)의 나보타 미국 FDA(식품의약국) 허가 승인이 예상되고, 4분기에는 한미약품 (442,500원

5000 -2.6%)의 나보타 미국 FDA(식품의약국) 허가 승인이 예상되고, 4분기에는 한미약품 (442,500원  3500 -0.8%)의 호중구감소증 치료제 롤론티스의 시판허가가 예상된다.

3500 -0.8%)의 호중구감소증 치료제 롤론티스의 시판허가가 예상된다.

한미약품의 경우 포지오티닙은 혁신치료제 지정에는 실패했지만, 올해 조건부허가 신청에 들어갈 계획이다. SK바이오팜의 뇌전증 치료제 세노바메이트는 4분기 중 시판승인이 예상된다.

임상 진행 사항으로는 바이로메드 (257,000원  4000 -1.5%)의 VM202(당뇨병성 신경병증 유전자치료제)의 미국 임상 3상 결과가 3분기 나올 예정이며 신라젠(69,800원

4000 -1.5%)의 VM202(당뇨병성 신경병증 유전자치료제)의 미국 임상 3상 결과가 3분기 나올 예정이며 신라젠(69,800원  300 0.4%)의 펙사백은 1분기 중 임상 3상 중간결과가 발표된다. 메지온 (84,500원

300 0.4%)의 펙사백은 1분기 중 임상 3상 중간결과가 발표된다. 메지온 (84,500원  300 0.4%)의 유데나필(폰탄수술 치료제) 역시 1분기 중 임상 3상 결과 발표를 할 예정이다.

300 0.4%)의 유데나필(폰탄수술 치료제) 역시 1분기 중 임상 3상 결과 발표를 할 예정이다.

이달미 SK증권 연구원은 "글로벌 신약 승인과 글로벌 임상 결과는 개별 종목 뿐만 아니라 제약·바이오 업종 지수에도 영향을 미칠 것"이라며 "특히 올해 R&D 결과 발표에 주목할 필요가 있다"고 강조했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 복지부, 신약 해외 임상3상 비용 세액공제 대폭 확대한다 (0) | 2019.01.23 |

|---|---|

| "바이오투자 핵심 지표는 사람·특허·데이터" (0) | 2019.01.22 |

| FDA, '변곡점에 선' 유전자치료제 "상업화 돕는다" (0) | 2019.01.22 |

| 바이로메드 파이프라인 추진 계획 및 시가 총액 예상 (0) | 2019.01.20 |

| 바이로메드 파이프 라인 정리 (0) | 2019.01.18 |

글

http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=6982

FDA 2025년까지 10~20개 유전자·세포 치료제 승인 기대...퇴행성뇌질환 유전자 변이 타깃해 치료 유전자치료제 상업화 앞당겨, 이외 CAR-T 복잡한 제조이슈 다뤄

▲Scott Gottlieb

유전자·세포 치료제 시장이 규제기관의 지원으로 빠르게 성장할 전망이다. 지난 2017년 미국 식품의약국(FDA)은 암 질환 치료제로 킴리아(Kymriah)와 예스카르타(Yescarta), 희귀질환 치료제로 룩스투나(Luxturna) 등 3개의 신약을 승인했다. 2012~2016년에 FDA로부터 승인받은 유전자 치료제가 임리직(Imlygic) 1건이라는 고려하면 고무적인 숫자다(제품 리스트).

이후 유전자·세포 치료제 후보물질의 임상 개발이 급증하고 있다. 스콧 고틀리브(Scott Gottlieb) 미국 식품의약국(FDA) 국장과 피터막스(Peter Marks) 생물학적 제제 의약품센터(CBER) 센터장은 지난 15일 발표한 성명서에서 “최근 임상승인 신청(IND filing)이 크게 늘고 있다”고 밝혔다. 현재까지 FDA에 들어온 유전자·세포 치료제 임상승인 신청만 800건이 넘는다.

FDA는 2020년까지 매년 200건이 넘는 임상승인 신청서(IND filing)를 받을 것으로 예상하고 있다. 덧붙여 현재 임상 개발 파이프라인을 고려했을 때 2025년까지 매년 10~20개의 유전자·세포 치료제가 승인될 것으로 내다봤다. FDA는 이러한 변화에 발맞춰 임상개발을 검토하는 인원을 50명 충원해 현재보다 약 50% 늘릴 계획이다.

현재 유전자·세포 치료제 분야는 중요한 변곡점에 서 있다. 고틀리브와 막스는 “1990년대 항체 의약품 개발이 본격화되기 시작해, 현재 단일클론항체는 주류 치료법이 된 것과 비슷하다”며 “항체가 표준 치료법이 될 수 있었던 배경에는 제품의 혁신에 있었고, 특히 효능과 안전성을 높인 항체 인간화(humanizing) 플랫폼 기술이 발달하면서 체내 선천성 면역반응이 거부반응을 일으키지 않는 인간 단일클론항체가 개발될 수 있었다”고 설명했다.

유전자·세포 치료제도 혁신이 일어나면서 치료제 개발이 급증하고 있다는 것. 한 예로 체내에 유전자를 전달하는 안전하고 효율적인 벡터로 AAV(adeno-associated virus)가 있다. 룩스투나는 RPE65 변이로 희귀유전성 망막질환에 걸린 환자에게 정상적인 AAV2를 이용해 RPE65유전자를 전달해 시력을 회복시켰다. 이들 환자에게서 약물 효능은 3년 이상 지속됐고, 심각한 부작용은 없었다. 이처럼 유전자·세포 치료제는 마땅한 대안이 없었던 질환을 근본적으로 치료하고 있다.

FDA는 올해 유전자·세포 치료제 승인을 촉진하는 의약품 개발 가이드라인을 발표할 예정이다. 주요 내용으로 첫째, 복잡한 제품의 상업화를 앞당기기 위해 가속승인(accelerated approval)을 부여하며, 회사는 시판후(post-market) 규제당국에 추가 연구 자료를 제출해야 한다. 고틀리브와 막스는 “유전자 치료제가 가진 리스크는 장기적인 제품 내구성(durability)이나 아주 간혹 발생하는 오프타깃(off-target) 위험성에 있다"며 "이론적인 리스크를 알기 위해 시판전 임상에서 모든 임상시험을 수행할 필요는 없다"고 설명했다.

둘째, 퇴행성 뇌질환을 타깃한 유전자 치료제에 대한 가이드라인도 제시한다. FDA는 치료제가 없는 질환에서 단일 유전자 변이를 바꿔 치료하는 경우에 가속 심사를 진행한다. 유전자 결함을 고쳐 질병을 치료할 수 있는 경우다. 반면 단백질 혹은 효소 발현을 바꾸는 경우는 병리 과정에 영향을 미쳐 증상을 늦추는 접근법은 안전성과 효능을 검증하는 기존의 임상개발 방식을 그대로 적용한다. 그밖에도 혈우병 등 선천성 혈액질환에 대한 가이드라인도 공개한다.

셋째, 제조가 복잡한 세포-기반 유전자 치료제에 대한 가이드라인도 발표한다. 대표적인 예가 CAR-T(chimeric antigen receptor T cells)로 환자의 T세포를 꺼내 암 항원을 공격하도록 유전자 조작을 한 다음 다시 환자에게 재주입하는 방식이다. 현재 CAR-T 등 세포-기반 유전자 치료제 개발에 어려운 점은 복잡한 약물제조 과정, 안전성, 제품 일관성, 천문학적인 비용 등이 있다. 이는 실제 환자에게 CAR-T 제품을 처방할 때 부딪히는 걸림돌이기도 하다.

이러한 어려움을 해결하기 위한 접근법으로 고틀리브와 막스는 "명확한 파라미터를 도입해 제조에 작은 변화가 생길 때 추가적인 브릿지 임상 연구를 최소화해 임상 개발을 효율적으로 진행할 수 있도록 의논할 것"이라며 "대신 리얼월드(real-world) 데이터를 제출해야 한다"고 말했다.

마지막으로 고틀리브와 막스는 "2019년에 발표할 가이드라인과 정책은 유전자·세포 치료제 개발을 돕기 위한 것"이라며 "유전자·세포 치료제는 대안이 없는 질환을 해결할 수 있는 잠재력을 가지며, 동시에 불확실성도 있다. FDA는 리스크를 사전에 해결하고 혁신적인 기술이 효율적으로 개발되게 돕겠다는 목표"라고 강조했다.

최근 2~3년 사이에 차세대 CAR-T와 AAV 전달시스템, CRISPR/Cas9 등을 이용한 유전자 치료제 개발 붐이 일고있다. FDA가 유전자·세포 치료제 승인을 가속화하는 가이드라인을 발표하게 된 배경이다. 이러한 추세를 반영하듯 2017년을 기준으로 38개국에서 진행했거나/진행한 유전자·세포 치료제 임상건만 2600건에 달하며, 최근 임상 건이 폭발적으로 증가하고 있다. 지난해 FDA로부터 승인받은 것만 200건이 넘는다.

앞으로 유전자·세포 치료제 시장을 선점하는데 중요한 이슈는 '생산 시설'과 '가격'이다. 특히 생산시설은 신속한 제품 공급을 결정하는(rate-limiting step) 요소가 될 것이란 업계의 예측이다. 유전자 치료제는 제약사가 전통적으로 판매하던 저분자 화합물 약물이나 생물 의약품과 임상 시료 및 제품 공급 체계가 다르기 때문이다.

글로벌 제약사는 발빠르게 생산 시설을 확보하고 있다. 지난해 스위스 론자는 세계 최대 규모인 30만 제곱 피트 규모의 유전자·세포 치료제 생산시설을 지었다. 유전자·세포 치료제 포토폴리오를 강화하고 있는 노바티스는 최근 AAV 기반 유전자치료제 개발하는 아벡시스(AveXis)를 87억달러에 인수했다. 이를 통해 임상에서 우수한 효능을 보이고 있는 척수성근위축증(SMA) 치료제 후보물질을 확보했지만, 동시에 회사가 안정적인 AAV 생산 시설을 보유하고 있다는 점이 중요하게 작용했다. 올해 초엔 프랑스에 있는 CDMO인 셀포큐어를 인수하면서 유럽, 중국, 일본으로 생산 및 공급 거점을 넓혀가고 있다. 사렙타 테라퓨틱스(Sarepta Therapeutics)의 움직임도 눈여겨봐야 한다. 사렙타는 지난해 브레머바이오(Brammer Bio)와 AAV 기반 뒤센 근이영양증(DMD) 치료제를 생산하기 위해 전략적 파트너십을 체결했으며, 하이브리드 생산 모델을 체택했다.

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| "바이오투자 핵심 지표는 사람·특허·데이터" (0) | 2019.01.22 |

|---|---|

| 추운 겨울 보내는 제약·바이오주, 봄에는 따뜻해지나 (0) | 2019.01.22 |

| 바이로메드 파이프라인 추진 계획 및 시가 총액 예상 (0) | 2019.01.20 |

| 바이로메드 파이프 라인 정리 (0) | 2019.01.18 |

| 美앱티닉스, 신경병증 통증 치료제 임상2상 실패 통계적 유의성 도달 못 해...주가 급락 (0) | 2019.01.18 |

글

* 장기적으로 성장하는 회사의 주식을 싼 가격대에 매수하고 그리고 항상 공부하면서 투자 종목에 대한 자신감을

가지며 작은 바람에 흔들리지 않고 끈기를 가지고 목표가격대에 도달할때까지 조바심 내지않고 기다려봅니다.

내가 투자한 회사가 성공하기를 바라며 또한 이 세상에 질병으로 고통받는 수 많은 환자들을 치료할 수 있는

좋은 신약의 출시를 기대합니다.

- 주주 여러분들 모두 성공투자를 기원드립니다. !

'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글

| 추운 겨울 보내는 제약·바이오주, 봄에는 따뜻해지나 (0) | 2019.01.22 |

|---|---|

| FDA, '변곡점에 선' 유전자치료제 "상업화 돕는다" (0) | 2019.01.22 |

| 바이로메드 파이프 라인 정리 (0) | 2019.01.18 |

| 美앱티닉스, 신경병증 통증 치료제 임상2상 실패 통계적 유의성 도달 못 해...주가 급락 (0) | 2019.01.18 |

| 근위축증 [ muscular atrophy , 筋萎縮症 ] (0) | 2019.01.18 |

RECENT COMMENT