검색결과 리스트

글

지난 4월6일 인사이트가 IDO(Indoleamine 2,3-dioxygenase) 저해제인 '에파카도스타트(Epacadostat)'와 키트루다 병용투여 임상 실패소식을 알리자 업계는 패닉에 빠졌다. 절제불가능/전이성 흑색종 환자를 대상으로 했던 임상이었다(Keynote-252 / ECHO-301). 인사이트의 주가는 당일 83.07달러에서 66.11달러로 30% 급락했다. 이미 JAK1/2 저해제인 '자카피(Jakafi)'를 성공적으로 시판하고 있고, IDO 저해제를 제외하고도 총 25개의 임상 프로젝트를 진행하고 있는 인사이트에게는 다소 억울한(?) 상황이 연출됐다고 할 수 있다.

하지만 본질적으로 에파카도스타트의 임상실패에 대한 업계의 반응은 충분히 그럴만했다. 에파카도스타는 현재 진행되는 면역항암제 임상개발에서 가장 유망하다고 손꼽힌 후보물질이었기 때문. 일찍이 이벨류에이트파마는 2022년에 에파카도스타의 매출액을 19억4000만달러로 추정하면서 미래의 블록버스터 약물로 점찍어 두기도 했다. IDO 저해제가 실패하자 면역항암제 병용투여 분야에서 업계가 가는 방향에 다시금 물음을 제기했다. 기대가 컸던 만큼 충격도 컸다는 반응이었다.

사실 이제까지 실패했던 면역항암제 임상시험 건 수는 적지 않았다. 단지 공개되지 않았거나 조명되지 않았을 뿐이다. 앞으로 더 많은 면역항암제 병용투여 임상이 실패할 것이다. 인사이트의 에파카도스타트는 본격적인 병용투여 실패의 서막을 열었을 뿐이다.

현재 PD-1/L1 병용투여 임상은 카오스에 가깝다. 올해초 미국암연구소(Cancer Research Institute)에서 충격적인 보고서가 발표됐다(Comprehensive analysis of the clinical immuno-oncology landscape, Annals of Oncology, 2018.01). 보고서에 따르면 지난해 9월을 기준으로 PD-1/L1 약물과 병용투여 임상은 1105건, IDO를 포함해 165개의 타깃과 PD-1/L1 약물과의 병용투여다. 이러한 상황속에서도 병용투여 임상은 계속적으로 증가하고 있다. 2016년에 329건의 임상이 개시된 것에 반해 지난해 1~9월에만 469건의 PD-1/L1 병용투여 임상이 시작됐다. 총 5만2539명의 환자를 대상으로 하는 규모다. 여기에 에파카도스타트의 실패는 얼마나 영향을 미쳤을까? 이번 실패로 인사이트는 13개의 에파카도스타트 관련 임상을 중단, 축소, 취소했다. 대부분 면역항암제와 병용투여 임상으로 당초 5000명의 암환자를 대상으로 계획한 임상이다. IDO 저해제를 개발하던 다른 기업이 병용투여 임상을 축소한 것까지 고려한다면 더 많을 것이다. 이러한 상황에서 인사이트의 실패는 의사, 환자, 막대한 R&D 자금, 투자자, 제약사 등에 걸쳐 산업전반에 커다란 물음을 던지고 있다.

그럼에도 당연히 가야할 방향

그럼에도 불구 면역항암제 임상을 계속 진행해야 되는 이유는 명백하다. 면역항암제는 기존의 항암제 패러다임을 완전히 바꿨다. 기존 항암제와는 달리 '환자를 살릴 수 있는 약'이기 때문이다. 무슨 얘기일까? 약이라면 환자를 살리는 것이 당연하다고 생각할지 모르겠지만 이제까지 거의 대부분의 항암제는 환자를 살리는 약이 아니었다. 병기진행을 일시적으로 멈추게 했지만 환자가 사망하는 시점에는 큰 변화가 없다는 지적이 많았다. 그러나 면역항암제는 환자의 생존율을 확실하게 높였다. 보통 5개월이 되는 시점에서 대부분의 환자가 사망했다면 면역항암제를 투여한 환자는 5개월, 1년, 2년이 된 시점에서도 살아있다는 것. 제약회사 입장에서는 환자의 약물투약 기간이 길어지면서 큰 시장성을 가진다고 해석되는 부분이다. 1000건이 넘는 면역항암제 병용투여 임상은 환자를 살리는 비율을 더 높이겠다는 목표다. 당연한 방향이다.

특히 면역항암제는 약이 없던 여러 암종에서 치료의 대안이 되고있다. 이를 입증하기 위한 1500건 이상의 임상이 진행되고 있으며, 앞으로도 지속적으로 임상이 시도될 것이다. 그 예로 Daniel George 비뇨기과 의사는 Urology-Oncology라는 저널에 면역관문억제제 출현에 대한 본인의 견해를 실었다. 내용의 주요 골자는 '게임체인저, 면역항암제' 정도로 요약할 수 있다. 전이성 방광암(metastatic bladder cancer)은 면역항암제 출현 전까지 치료법에 큰 진보가 없었으며, 병기진행을 늦출 마땅한 대안도 없었다. 1978년에 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인받은 시스플라틴(cisplatin) 기반 치료나 비백금 화학약물(non-platinum chemotherapy)을 투여받는 것이 전부였던 환자군이다. 2002년 이후부터 2016년까지는 빈플루닌(Vinflunine)이라는 표적 항암제 만이 승인을 받았다. 그러나 지난 몇년간 면역관문억제제는 특히 진행성 요로상피성방광암(advanced urothelial bladder cancer)을 포함한 방광암에서 새로운 희망이 되고 있다. 2016년 이후 현재까지 해당 적응증에서만 5개의 면역항암제가 기존 치료제 대비 우수성을 입증해 FDA 승인을 받았다. 놀라운 변화다. George 의사는 향후 몇년간 방광암에서 면역항암제의 출현으로 수많은 진보가 이뤄질 것이며 효능을 높이기 위한 병용투여 요법에 대한 기대감을 드러냈다.

면역항암제 개발을 계속 진행해야 하는 이유로는 환자의 삶의 질(QoL, Quality of Life) 측면에서도 설명이 된다. 암치료를 받음에 따라 종양이 없어졌다 하더라도 환자가 다시 일상생활로 돌아갈 수 있는가는 또다른 차원의 문제다. 한 예로 비소세포폐암(NSCLC)에서 기존의 화학치료법(도세탁셀; docetaxel)과 니볼루맙 투여에 따른 환자의 삶의 질을 비교해봤을 때 약물투여 후 36개월이 된 시점에서 니볼루맙 투여군의 EQ-5D로 평가한 삶의 질은 0.8인 반면 도세탁셀 투여군은 폐암환자의 평균치인 0.6에 가까웠다. EQ-5D는 설문형식으로 삶의 질을 평가하는 방법으로 운동능력, 자기관리, 일상활동, 통증·불편감, 불안·우울감 등 5가지 영역으로 평가되며 최대 1점이다. 놀라운 점은 니볼루맙 투여군에서 42주차에 환자의 EQ-5D는 인구의 평균치인 0.9까지 상승했다. 기존의 화학치료제의 투여가 반복됨에 따라 환자의 삶의 질은 떨어졌지만, 면역항암제의 출현으로 삶의 질이 올라가게 됐다.

현재까지 2011년부터 현재까지 5개의 면역관문억제제가 FDA로부터 승인받았으며, 리제네론-사노피는 양사가 공동개발하는 PD-1 항체인 '세미플리맙(cemiplimab)'이 승인을 앞두고 있다. 이들 약물은 공격적으로 적응증을 넓혀가고 있다. 반면 가장 처음으로 승인받은 PD-1/L1 병용투여 요법은 2016년 전이성 흑색종에서 FDA의 승인을 받은 이필리무맙과 니볼루맙의 병용투여다.

병용투여에 따른 항암효과의 시너지는 놀라웠다. 진행성 흑색종 적응증에서 이필리무맙과 니볼루맙을 병용요법은 이필리무맙 단일요법과 비교해 반응률을 19%에서 58%까지 높였다. 무진행 생존기간(mPFS, median progression-free survival)의 중간값은 병용투여에서 11.5개월, 단독투여군인 이필리무맙에서 2.9개월, 니볼루맙에서 6.9개월이라는 것을 비교하면 고무적 결과다. 그러나 여전히 해결해야될 문제도 존재한다. 약물독성이다. 3, 4등급 부작용을 봤을 때 니볼루맙은 16.3%, 이필리무맙은 27.3%, 그러나 병용투여시에는 55%로 높아졌다. 3등급 부작용이라고 하면 환자의 입원을 요하는 정도로 의사, 환자들에게는 약물투약을 선택하는데 핵심적인 요소다. PD-1, PD-L1 약물 자체의 독성도 존재하기에 병용투여시 중요하게 고려해야 될 부분이다. 애초에 IDO 저해제가 크게 주목받았던 이유는 높은 반응률 외에도 병용투여에 따른 독성이 낮았기 때문이다.

올해 눈여결 볼 병용 임상결과는

면역항암제 분야에서 병용투여는 2015년부터 본격적으로 시작된 트렌드다. 58건의 병용투여 임상이 시작됐던 2014년과 비교해 2015년에는 190건의 PD-1/L1 병용임상이 개시됐다. 약 3배 이상 증가한 셈이다. 그리고 현재 시점에서는 1100건이 넘는 PD-1/L1 병용투여 임상이 진행되고 있으며, 당분간 이같은 추세는 계속될 것으로 보인다. 시판된 면역항암제에 대한 병용투여 건으로 키트루다 399건, 옵디보 340건, 임핀지 161건, 테센트릭 124건, 바벤시오 32건의 병용임상이 경쟁적으로 진행되고 있다. 제약사 입장에서는 큰 시장성 때문에 포기할수 없는 부분이다.

자연스럽게 다음 질문이 이어진다. 병용투여 파트너 약물로 어떤 타깃이 유망할까? 답은 '아직 모른다'이다. 업계는 현재 PD-1/L1과 병용투여로 반응률이 높일수 있는 타깃에 목말라 있다. "적절한 환자에게 적절한 병용요법을 적절한 암종에서(right patient, right combination, right site)"라는 말들이 들려오지만, IDO 저해제의 실패 이후 누구도 선뜻 이 질문에 답하지 못하고 있는 상황이다. 아직 실제 데이터(real data)를 통해 증명해야할 것이 너무나도 많으며, 밝혀진 것은 거의 없다. 그렇기에 현 시점에서 어느 것이 유망하다고 평가하는 것도 의미가 없어 보인다. 인사이트의 에파카도스타트도 임상1/2상 결과로는 흑색종 환자에서 병용투여에 따른 반응률이 60%에 이르면서 매우 고무적인 반응률을 보였으나, 대규모 환자를 대상으로 하는 임상3상으로 가면서 대조군과 유의미한 차이가 없어졌기 때문이다.

다만 긍정적인 결과가 도출된 몇가지 임상결과가 있다. 현재까지 PD-1/L1 약물과 병용투여 임상 건을 살펴봤을 때 흥미롭게도 가장 높은 반응률을 보이는 조합은 기존의 화학치료제와의 조합이다. 머크(MSD)는 KEYNOTE-407, KEYNOTE-021, KEYNOTE-189 임상3상에서 비소세포폐암의 세부 암종에서 기존의 화학치료제와 키트루다를 병용투여함에 따른 임상적 유효성을 입증해 규제당국의 승인을 앞두고 있다.

다음으로 선천성 면역인자를 활성화하는 약물의 병용투여 임상에서도 우수한 결과가 도출되고 있다. 대표적인 예로 항암바이러스가 있다. 유일하게 FDA 승인을 받은 암젠의 임리직(Imlygic)의 경우 진행성 흑색종(advanced melanoma)에서 임리직과 키트루다 병용투여에서도 시너지 효과를 확인했다. 키트루다 단독투여시에는 흑색종 환자에서 용량에 따라 5~6%의 완전관해율, 32~33%의 전체반응율을 보였다면 병용투여시에는 완전관해율이 24%, 전체반응률이 57%까지 나타났다. 올해 2월 머크가 3억9400만달러에 호주 Viralytics를 인수키로 결정한 계기도 우수한 임상1b상 결과였다. 총 23명의 IIIB기, IIIC기 혹은 IV기의 흑색종 환자에 Cavatak과 키트루다를 병용투여했을 때 전체 반응률(overall response rate, CR+PR)은 61%, 질병통제률(disease control rate, CR+PR+SD)은 78.3%에 이르렀다. 임리직 보다 우수한 결과였다.

항암바이러스가 흑색종이 아닌 약이 없는 재발성 악성뇌종양(Recurrent malignant glioma)을 치료할 가능성을 보여주는 임상결과도 연이어 발표되고 있다. 엠디앤더슨(MD Anderson Cancer Center) 연구팀이 재발성 악성뇌종양 환자를 대상으로 진행한 항암바이러스 'DNX-2401'의 임상1상 결과가 최근 발표됐다. 항암바이러스를 종양내 단일투여한 환자군(N=25)에서 20%의 환자가 3년이상 생존했다는 임상결과다. 재발성 악성뇌종양 환자의 중간생존기간이 6개월에 불과하다고 알려진 암종이다. 듀크대학 연구팀의 약독화 폴리오 바이러스도 교모세포종을 대상으로 한 임상1상 결과에서 24명 환자 중 24% 환자가 24개월, 3명의 환자가 36개월 후에도 생존한 효과를 확인했다.

최근에는 T세포, NK세포 등 면역세포를 활성화하는 선천성면역인자인 인터루킨 연구개발이 본격적으로 시작되고 있다. 올해 면역항암제 분야에서 가장 주목을 끌었던 글로벌 딜은 단연 Nektar Therapeutics와 BMS의 병용투여 파트너십 계약으로 최대 36억달러를 지급하는 딜이었다. 단일 약물에 대한 파트너십으로 역대 최대규모였다. BMS가 산 약물은 IL-2 수용체의 β chain인 CD122 작용제인 'NKTR-214'로 지난해말 발표한 임상1/2상 데이터에서 흑색종, 신장암, 비소세포폐암 등의 고형암종에 따라 객관적반응률(ORR)이 64~75%에 달했다. Nektar 딜에 이어 면역세포를 일깨우는 인터루킨계열 후보물질로 IL-10, IL-15, IL-12 등 연구에 박차가 가해지고 있다.

그러나 어디까지나 모두 가능성이 있는 후보물질일 뿐이다. 현재는 대규모 임상결과를 바탕으로 병용투여의 시너지 효과를 판단하는 수 밖에 없다. 2018년에 결과가 도출되는 병용투여 임상과 관련해서는 EvaluatePharma가 지난해말 출간한 'EP Vantage 2018 Preview(2017.11)' 자료를 참조해보면 된다.

더 큰 시장성을 위한 세가지 전략

그러면 실패 리스크를 조금이라도 낮출 수 있는 방법은 없을까? 세가지 전략을 제시되고 있다. 첫번째 전략은 역시나 바이오마커다. 키트루다가 선례를 보여줬다. 지난해 미국식품의약국(FDA)은 최초로 바이오마커를 기반으로 약물을 승인한 것. 암종에 상관없이 종양에 MSI-H 또는 dMMR 유전자변이형을 가진 환자를 대상으로 키트투다를 투약한다. 최근에는 종양변이부담(TMB)을 기준으로 환자를 선별한 긍정적인 면역항암제 임상결과가 나오면서, TMB가 유력한 후보로 부상하고 있다. 이는 다른 면역항암제 약물로도 확대될 수 있는 개념이다. 병용투여 임상에서도 병용조합에 반응할 환자를 특정 약물기전에 근거해 미리 스크리닝하는 것이다. 그 예로 ICOS 항체의 병용투여에서 실패한 Jounce는 말초혈액내에 CD4 ICOS high T세포 subset을 바이오마커로 제시했으며, 최근 HDAC1 저해제인 '엔티노스태트(entinostat)'와 키트루다 병용투여에서 저조한 결과를 얻은 Syndax Pharmaceuticals도 단핵구 수치(monocyte level)를 바이오마커로 제시하고 있다.

▲이벨류에이트 보고서 참조

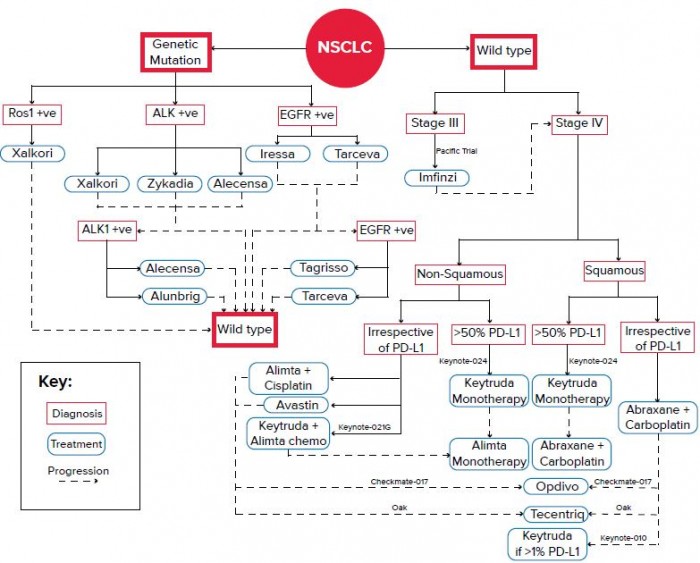

두번째 전략은 작용기전에 따라 암종/단계를 세분화해 타깃하는 전략이다. 물론 이 경우도 바이오마커가 중요해진다. 최근 분자표지를 근거로 한 암진단이 보편화되면서 암은 점점 'fragmentation'되고 있다. 그 예로 이전엔 비소페소폐암이 병기에 따라 I~IV기로 나뉘었다면 이제는 암조직에 발현하는 바이오마커에 따라 EGFR+, ALK+ 유전적 변이형과 변이가 없는 non-squamous(37.4%), Squamous(28.8%)로 구별된다. 변이가 없는 비소세포폐암 III~IV 이상 환자에 투약되는 약은 1차치료제부터 4차치료제까지 나뉘어 각각에 대한 승인을 받아야 된다. 이 경우도 면역관문억제제의 약물개발 전략에 따라 PD-L1 발현정도 혹은 PD-L1 발현과 무관하게 약물을 투여하게 된다. 즉 바이오마커를 기반으로 분자진단에 근거해 약물의 적절한 포지셔닝이 필요한 것. 현재 시판되거나 혹은 곧 시판될 약물과의 경쟁구도도 고려해야 된다. 그 예로 키트루다가 비소세포폐암 환자에서 1차 치료제로 승인받으면서 후발주자들은 키트루다 저항성/재발성 환자와 1차 치료제인 키트루다와 경쟁할 전략을 고민해야되는 시점에 왔다.

이러한 접근법을 생각해봐야 하는 이유로 현재 암종에 따라 병용투여 약물의 반응률에 큰 차이가 나기 때문이다. 예를 들어 VEGF 약물과 PD-1/L1 항체의 병용투여는 신장암에서 반응률이 높으며, 선천성면역 인자 및 CTLA4와 PD-1/L1 항체의 병용투여는 흑색종에서 우수한 효능을 나타내고 있다. 췌장암에서는 면역세포가 암조직에 들어오지 못하게 막는 장벽을 형성하는 스트로마(stromal)가 분비하는 TGF-β를 타깃하는 방법이 주목되고 있다. 실제 PD-L1과 TGF-β를 이중타깃하는 항체인 'M7824'는 임상에서 시너지효과를 입증하고 있는 단계다.

마지막으로는 PD-1/L1 약물투여에 따른 후천적인 저항성을 획득한 환자군에 대한 고민이 필요한 시점이다. PD-1/L1 비반응자(non-responder)와는 구별되는 개념이다. 쉽게 말하면 PD-1/L1 약물에 혜택을 보다 내성이 생긴 재발환자다. 아직 연구가 거의 이뤄지지 않은 부분으로 반응률을 올리는 것 외에 반응 지속기간을 늘리기 위한 접근법이다. 환자 상태에 따라 PD-1/L1에 추가적인 약물을 병용투여하는 접근방법이 가능하다.

면역항암제 연구는 더 이뤄져야 한다. 어떻게 보면 PD-1/L1은 임상에서 어느 순간 효능이 입증되면서 병용투여에 가속도가 붙기 시작한 것이다. 그러나 다행히도 이러한 '과학적 증명'에 대한 산업의 니즈는 거꾸로 학계로 이어지고 있다. 향후 5년 내에 큰 진전이 생길 수 있을 것이라 기대하는 이유다.

RECENT COMMENT